ストレスチェックの限界、放置していませんか?

ストレスチェックの実施が義務化されてから、すでに数年が経過しました。多くの企業では法令に従って制度を導入し、年に1度のチェックを行っていることでしょう。しかし、実際に職場環境が改善されたという実感を持っている企業は、どれほどあるでしょうか。

「ストレスチェックはやっているが、その後どうすればいいのか分からない」「メンタル不調の社員が出ても、結局は個人任せになっている」。こうした声は、企業の人事担当者から多く聞かれます。ストレスチェックの導入はあくまでスタートラインであり、本来の目的は、結果をもとに職場を改善し、社員の健康と生産性を守ることにあります。

本記事では、ストレスチェックを形だけで終わらせず、実効性のあるメンタルヘルス対策へと進化させるための「次の一手」として、ストレスマネジメント研修の導入を提案します。特に、まだ研修を取り入れていない企業にとって、リスクをチャンスに変える第一歩となるはずです。

⇒ 職場の不調、見逃していませんか?┃e-JINZAI for medical welfare

目次

ストレスチェックだけでは足りない理由

ストレスチェックを実施している企業は多いものの、その結果をどう活用すれば良いか分からず、放置されてしまっているケースが少なくありません。これは、制度が「やったこと」そのものを目的化してしまい、本来の狙いである「職場改善」や「早期対応」まで至っていないことを意味します。

形骸化するストレスチェック制度

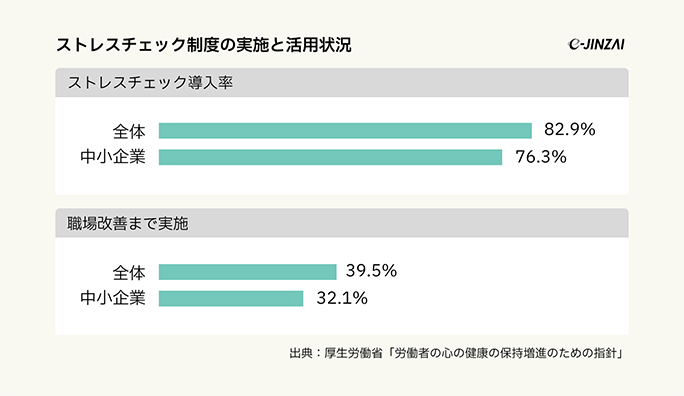

厚生労働省によると、ストレスチェック制度の目的は「一次予防」、つまりメンタルヘルス不調の予防にあります。しかし現実には、チェックを行った後に本人へフィードバックするだけで終わってしまい、その先の職場環境の改善や上司による支援体制の構築などにはつながっていない例が目立ちます。ある調査では、ストレスチェックの結果を踏まえた職場改善を「実施している」と回答した企業は全体の4割以下にとどまっています。このような状態では、制度が実効性を持たず、社員の不調を未然に防ぐことは困難です。

メンタル不調による企業損失の実態

メンタルヘルス不調は、個人だけの問題ではなく、企業の生産性や人材定着に直結するリスクです。厚労省の統計でも、精神障害を原因とした労災認定件数は増加傾向にあり、職場の人間関係や過重労働が要因になるケースも多く見られます。休職・離職による業務停滞やチーム力の低下は、特に人材に余裕のない中小企業にとって深刻な打撃となり得ます。

厚労省が推進する“次の一手”とは

厚生労働省が公開しているメンタルヘルス対策ガイドラインでは、ストレスチェック制度の導入だけでなく、「結果の活用」や「職場改善」の具体的な取り組みが推奨されています。つまり、ストレスチェックはあくまで出発点であり、その先の対策が求められているのです。

ストレスチェック結果の活用が求められている

チェック結果を個人に返すだけでは十分ではありません。職場単位での分析とフィードバック、そして環境要因へのアプローチが欠かせません。ガイドラインには、具体的に「組織全体での分析を行い、必要に応じて職場環境改善を行うこと」が明記されています。しかし、現場では「どうやって分析すればよいのか分からない」「改善案が思いつかない」といった声も多く、専門的なサポートや知見が不足しているのが実情です。こうした課題を解消する一手として、研修という外部の専門サービスの導入が注目されています。

推奨される職場改善の具体例

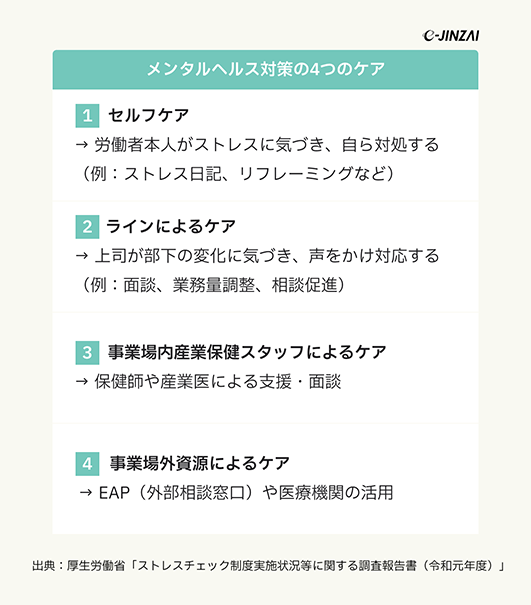

厚労省は「4つのケア」という考え方を提唱しています。これは、メンタルヘルス対策を以下の4つの視点から実施するというものです。

特に「セルフケア」や「ラインによるケア」は、研修で習得できる内容に直結しています。社員一人ひとりが自分のストレスに気づき、上司がその変化を適切に察知する力を身につけることは、組織全体のメンタルヘルス対策に大きく寄与します。このような職場改善の枠組みを、体系的かつ実践的に学べる手段として、ストレスマネジメント研修のニーズが高まっているのです。

労務研修が選ばれる理由

ストレスチェックの結果を受けて、実際に職場環境を改善しようとしても、現場でどう動けばいいのか分からない──そんな企業が多いのが現状です。人事担当者としては「何かをしたい」という意欲があっても、手段や専門知識がないことで、結局は現状維持に落ち着いてしまうケースも少なくありません。そんな中、注目されているのが「ストレスマネジメントに特化した研修」の活用です。中でも、e-JINZAIが提供する『労務』研修は、法的な観点からのリスク回避だけでなく、実務で活かせるスキルを習得できる点で高く評価されています。

e-JINZAI『労務』研修(ストレスマネジメント)の特長

e-JINZAIが提供する『労務』研修のストレスマネジメントプログラムは、労働トラブルの予防と職場のメンタルヘルス改善の両立を目的とした内容で構成されています。特長的なポイントとして、以下のようなスキル・知識を習得できます。

| 自己認識力の強化 | 自分のストレスサインに早く気づき、深刻化を防ぐ |

| リフレーミング | 物事の受け止め方を変えてストレスを軽減する思考法 |

| セルフケア実践 | 短時間でできるストレス解消法(呼吸法・マインドフルネスなど) |

| 職場での対話力向上 | 上司・部下間の信頼関係構築と早期対応につなげる対話技術 |

また、オンラインで完結する形式のため、全国どこからでも参加が可能です。現場を止めることなく、業務と並行して研修を導入できるという点でも、特に中小企業や多拠点展開の企業に適した設計となっています。

他の受講スタイルもご用意

ビズアップ総研では、eラーニング形式のe-JINZAIだけでなく、以下のような多様な研修形態も用意しています。

| 講師派遣型研修 企業様のニーズに合わせて講師が訪問し、企業様のニーズにあわせた研修を実施。双方向のやり取りや現場事例に基づく実践的指導が可能です。 |

| 公開講座 他社の受講者と一緒に参加する集合研修形式。異業種間での情報交換や刺激も得られるオープンな学びの場です。 |

このように、企業の規模や目的に応じて、最適な研修スタイルを選ぶことができます。

他の研修との違いと導入のしやすさ

一般的なメンタルヘルス研修との違いは、「法律・労務観点」からの実践的アプローチにあります。e-JINZAIの研修は、労務リスクや労災トラブルの回避という人事視点から設計されており、企業として避けたい“見逃し”や“対応遅れ”を防ぐための知識が詰まっています。さらに、研修は段階的に受講できる設計となっており、初回の無料オンラインセミナーからスタートできるため、「まず試してみたい」という企業にとっても非常に導入しやすいのが特長です。

- 予算や日程の相談が可能

- 講師との個別相談にも対応

- 導入前の説明会や事前資料の提供あり

これらのサポート体制により、研修を初めて導入する企業でも安心してスタートを切ることができます。

研修未導入企業が抱える不安とその打開策

「研修の必要性は感じているけれど、実際に導入するとなるとハードルが高い」。これは、まだ研修を導入していない企業に共通する本音です。人事担当者の多くが抱える懸念は、「時間」「予算」「効果が見えにくい」の3つです。ですが、それらは正しい情報と適切な選択によって十分に乗り越えられる課題でもあります。

「時間がない」「予算がない」は本当か?

研修を導入する際にネックとなるのが、実施にかかる時間とコストです。しかし、e-JINZAIの『労務』研修は、1回あたり90分のオンライン形式で提供されており、業務に支障を出さずに受講できるよう配慮されています。加えて、無料体験セミナーの実施や、必要最小限のコース選択も可能なため、コスト面でも導入のハードルが低く設定されています。研修内容は、単なる知識提供ではなく、職場の具体的な課題に沿った内容で構成されているため、「やって終わり」にならず、すぐに実践へとつなげられる点も見逃せません。

導入企業の変化と声

実際にe-JINZAIのストレスマネジメント研修を導入した企業では、以下のような効果が報告されています。

- 管理職からの「部下の変化に気づけるようになった」という声

- ストレスチェックの結果が前年より改善

- 相談件数の増加=社員の意識変化と信頼関係の向上

- 研修後の離職率が低下した事例も

ある中小企業では、研修を機に上司と部下の対話の機会が増え、「今まで気づかなかった部下のストレスサインに早期対応できた」という実感が得られたといいます。このように、導入企業では単なる一過性のイベントで終わらせず、企業文化の改善へとつなげる流れが生まれています。

まとめ

ストレスチェックは義務だからやる──そんな考えに留まっていては、職場のメンタルヘルス問題は一向に解決しません。制度を「活用」し、「改善」につなげることが、今後の人事戦略において重要なカギとなります。本記事でご紹介したe-JINZAIの『労務』研修は、こうした課題を現場レベルで解決し、社員の意識改革と行動変容を実現するための強力なサポートとなります。メンタルヘルス対策を“人事部の仕事”にとどめず、組織全体の取り組みに変えていくために、まずは「知ること」から始めてみてはいかがでしょうか?

「いつかやる」ではなく、「今こそやる」。その一歩が、社員を守り、企業を守る道につながります。

ストレス対策の第一歩に

社員のストレスやメンタル不調を“気づいた時には深刻化している”と感じたことはありませんか? e-JINZAIが提供するストレスマネジメント研修では、自己理解やセルフケアの基本から、職場で活かせる実践的な対処法までを学べます。 オンライン完結型で導入しやすく、管理職から一般社員まで幅広く対応。今すぐ取り入れて、働きやすい職場づくりを始めましょう。

2週間無料お試しはこちら