G検定合格に独学では限界?効果的な勉強法とは

KEYWORDS リスキリング

AIやデジタル技術が急速に進化する中、「DX推進のためにAIの基礎を学びたい」「ビジネスにAIの視点を取り入れたい」と考えるビジネスパーソンが増えています。そのような中で注目されているのがG検定(ジェネラリスト検定)です。

G検定は、AIの基礎理論やディープラーニングの考え方、社会実装に関する知識を幅広く問う検定であり、「AIを語れるビジネス人材」を証明する資格とも言えます。しかし、受験者の多くが口にするのが次のような悩みです。

「書籍を買ってみたけど、範囲が広すぎて挫折した」

「専門用語や数式が多くて、文系の自分にはハードルが高い」

「とりあえず読んでいるけど、ちゃんと理解できているのか不安」

この記事では、こうした課題を解決するための効果的なG検定勉強法を紹介し、さらにその学習を強力にサポートしてくれる「G検定対策講座」の特徴と活用方法を詳しく解説していきます。

目次

独学に潜む3つの落とし穴と勉強の限界

G検定は「AIについて広く浅く学ぶ」ことを目的とした資格ですが、その出題範囲の広さと情報量の多さに、多くの受験者が苦戦しています。特に独学の場合、効率よく理解し、知識を定着させるのは至難の業です。ここでは、受験者が直面しやすい「独学の落とし穴」を3つご紹介します。

落とし穴① 出題範囲が広すぎて迷う

G検定では、AIの定義や歴史に始まり、探索アルゴリズム、機械学習、ディープラーニング、そしてAIと法律・倫理の関係といった非常に幅広いトピックが出題されます。

この広さゆえに、「どこから勉強を始めたらよいか分からない」「何が重要なのかが判断できない」といった混乱が生じやすく、特に初学者は出題範囲の把握だけで時間を消費してしまうこともあります。

学習計画が定まらないまま手当たり次第に本やWeb記事を読み進めても、全体像が見えず、知識が断片的になってしまうのです。

落とし穴② 数式・用語の理解が難解

G検定では、探索木(サーチツリー)や幅優先探索・深さ優先探索、Mini-Max法、モンテカルロ法など、情報系の知識が問われる分野も数多く含まれます。これらは文系出身者にとっては馴染みが薄く、用語だけでなく仕組みそのものが難解に感じられることが多いです。

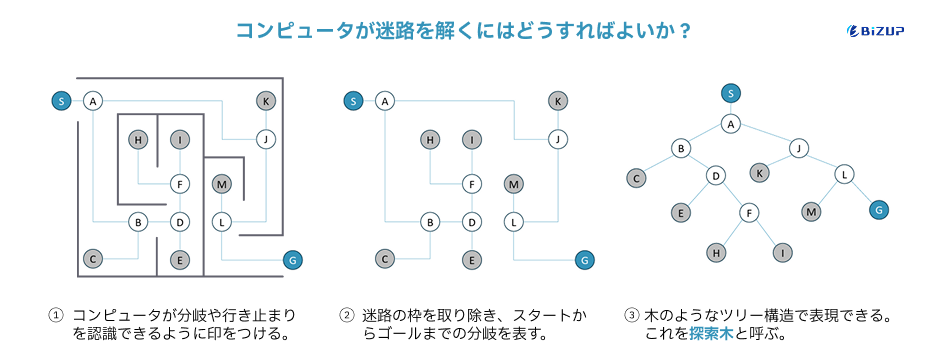

たとえば、探索木は複雑な迷路をコンピュータが解く際の思考パターンを視覚化したもので、次のような図で示されます。

このような図がない状態で言葉だけで理解しようとすると、「何をしているのか全く分からない…」という状態に陥りやすく、学習が進まなくなってしまいます。

落とし穴③ インプット中心で記憶が定着しない

独学ではどうしても「読む」「見る」といったインプット中心の学習に偏りがちです。しかし、知識は使ってこそ身につきます。実際に手を動かして問題を解く、知識をアウトプットする工程がなければ、「分かったつもり」で試験に挑むことになり、思ったように点数が伸びません。

G検定は用語の暗記だけでなく、それらを組み合わせて理解しているかを問う問題が多く、演習問題による知識の定着は合格への鍵を握ります。

G検定対策講座で「理解→定着→合格」へ

独学でつまずきやすいG検定の学習ですが、そんな課題を解決するのがejinzaiの「G検定対策講座」です。

この講座は、約6時間45分のコンパクトな構成ながら、G検定の出題傾向に合わせて理論学習と演習問題を効率よく網羅しています。文系の方やAI初学者でも学びやすいように、図解や実例がふんだんに盛り込まれており、「理解→定着→合格」までの流れが自然と作られるのが最大の魅力です。

図解スライドで直感的に理解できる

「G検定対策講座」では、複雑な理論や概念もスライドに図を交えて視覚的に学べるよう設計されています。

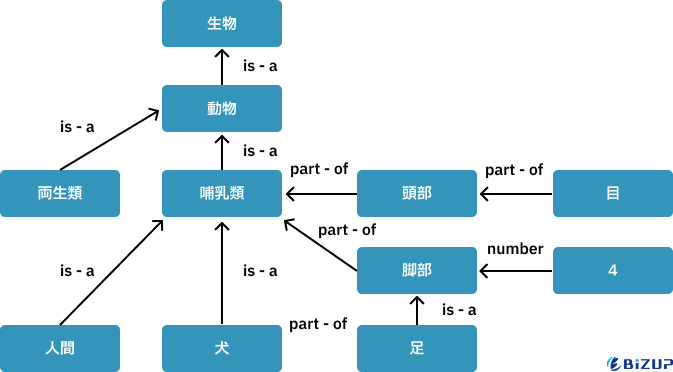

その中でも特に理解の助けとなるのが、「意味ネットワーク」を扱うスライドです。

意味ネットワークとは、「概念」と「概念の関係」をネットワーク構造で表現する手法で、人間の長期記憶構造のモデルとしても知られています。たとえば、「人間」「哺乳類」「動物」「生物」といった概念をノード(点)で表し、「〇〇は△△である(is-a)」という関係を矢印で結んで表します。

このような図を使うことで、「人間は哺乳類」「哺乳類は動物」「動物は生物」といった階層的な関係が一目で把握できます。さらに、全体と部分の関係(part-of)も加わることで、AIが概念間のつながりをどのように理解・処理しているかが具体的にイメージできるようになります。

テキストだけではなかなかイメージしにくいこのような概念も、図によって「なるほど、こういうことか」と腹落ちしやすくなるのです。

演習問題で試験形式に慣れる【例題紹介】

「G検定対策講座」には、各章ごとに実際の出題形式に近い演習問題が用意されており、知識の定着と試験対応力の向上をサポートしてくれます。

例えば、以下のような問題が出題されます:

【問題】

迷路をコンピュータに理解できる構造で表現する方法の1つに(ア)がある。これは枝分かれする木のような構造をしており、それぞれの枝が条件の異なる場合分けに対応している。

枝を探索する方法には(イ)と(ウ)がある。(イ)は最短距離でゴールにたどり着く解を必ず見つけることができるが、探索中にメモリ不足になる可能性がある。一方、(ウ)は探索に大量のメモリを必要としないが、解が見つかったとしても最短距離でゴールにたどり着く解にならない可能性がある。

選択肢:

A)ア:探索木 イ:深さ優先探索 ウ:幅優先探索

B)ア:探索木 イ:幅優先探索 ウ:深さ優先探索

C)ア:検索木 イ:幅優先探索 ウ:深さ優先探索

D)ア:検索木 イ:深さ優先探索 ウ:幅優先探索

(※正解はページの最後に記載しています)

このような問題は、ただの用語暗記では解けません。しっかり理解しているかを確認しながら学べる点が大きなメリットです。

合格に必要な知識を短時間でカバー

「G検定対策講座」の魅力は、約7時間の学習で出題範囲を効率よく網羅できるという点にもあります。

これは、G検定の一般的な学習時間(40~60時間)と比べて圧倒的に短く、時間対効果が非常に高い学習方法といえます。

また、スライド1本あたりの学習時間が短く区切られており、忙しい社会人でも「今日は30分だけ進めよう」といった形で無理なく継続できます。スキマ時間を活用しやすい構成なのも、働きながら資格を目指す人にはうれしいポイントです。

G検定対策講座

動画数| 62本 総再生時間|1169分

G検定(ジェネラリスト検定)の出題範囲を広範かつ体系的にカバー。AI・ディープラーニングの基礎から応用までをしっかりと学習しながら、ビジネスに活かせる知識と試験合格力を身につけます。資格ソムリエ®林雄次氏の実務経験と知識を活かした講義内容により、初学者から業務活用を目指す方まで対応できる実践的な構成となっています。

動画の試聴はこちらG検定合格に必要な勉強時間とは?

G検定の合格を目指すうえで、どれくらいの勉強時間が必要なのかという疑問を持つ方も多いでしょう。

平均学習時間は40〜60時間

一般的に、AIや統計、プログラミングの経験がない人の場合、40〜60時間程度の学習が必要と言われています。これは、G検定がAIの基礎知識から社会的な側面まで広く出題されるため、全体像を把握し、理解するまでに時間がかかるからです。

特に文系出身者や未経験者の場合、数式や専門用語に慣れるまでが一苦労。独学ではこの時間がさらに長引く傾向があります。

講座を活用すれば30時間以下も可能

一方、「G検定対策講座」を活用すれば、無駄な情報収集や復習の繰り返しを最小限に抑えられるため、実質30時間以下で合格レベルに達することも十分可能です。

講座の動画(約7時間)を視聴し、重要スライドを復習しながら演習問題を数回繰り返すだけで、出題傾向に直結した知識を身につけることができます。

学習の「質」が高いため、時間のないビジネスパーソンにとっては最適な勉強法といえるでしょう。

まとめ – 効率よく学び、合格に近づこう

G検定は、AIリテラシーを証明するための有効な資格であり、これからの時代に求められるスキルセットを学ぶ第一歩でもあります。しかし、膨大な出題範囲と抽象的な内容により、独学での合格は簡単ではありません。

「G検定対策講座」は、出題傾向を反映したスライド教材と演習問題を組み合わせ、理解と定着を効率的に進めるための最短ルートを提供してくれます。

学習に迷って時間を浪費するよりも、まずは体系的なカリキュラムに乗って一気に学んでしまう方が、合格への近道です。

時間もモチベーションも限られている今、あなたに必要なのは、正しい勉強法です。

正解…B)

次世代ビジネススキルを学ぶ

ejinzai Labは、生成AIからリーダーシップ、マーケティングまで、幅広い実践型講座で次世代のビジネススキルを学べるオンライン学習プラットフォームです。文系・非エンジニアでも、リスキリングを一歩ずつ始められます。

講座一覧はこちら