アサーティブコミュニケーションとは?職場で信頼を築く最強スキル

「上司に言いたいことがあるのに言えない」「つい部下に強く言いすぎてしまう」。そんな経験はありませんか。ビジネスパーソンの多くが抱える悩みは、人間関係やコミュニケーションの不一致から生まれます。沈黙を選べばストレスがたまり、強く言えば関係が悪化する。このジレンマを解消する方法として注目されているのが「アサーティブコミュニケーション」です。

アサーティブとは、単なる自己主張ではなく「自分も相手も大切にする伝え方」のこと。本記事では、その基本と職場でよくある失敗例、改善のポイントを整理しながら、実践的な学び方まで解説します。

⇒「言いたいことが言えない」を卒業。e-JINZAIのコミュニケーション研修

目次

アサーティブコミュニケーションとは

職場で円滑なコミュニケーションを取るには、自分の考えを押し殺さず、かといって感情的にもならない「バランスのとれた伝え方」が必要です。その核心にあるのがアサーティブコミュニケーションです。ここでは、その基本的な考え方と3つの自己表現スタイルを整理します。

アサーションの基本

アサーションとは「自他尊重の自己表現」を意味します。自分の感情や意見を率直に表現する一方で、相手の立場や気持ちも尊重する姿勢が求められます。単なる交渉術や自己アピールではなく、相互理解を前提とした伝え方です。

言い換えるなら、「自分を大切にして話す」と同時に「相手を大切にして聴く」こと。これが両立すると、納得できる着地点を見つけることができます。

3つの自己表現スタイル

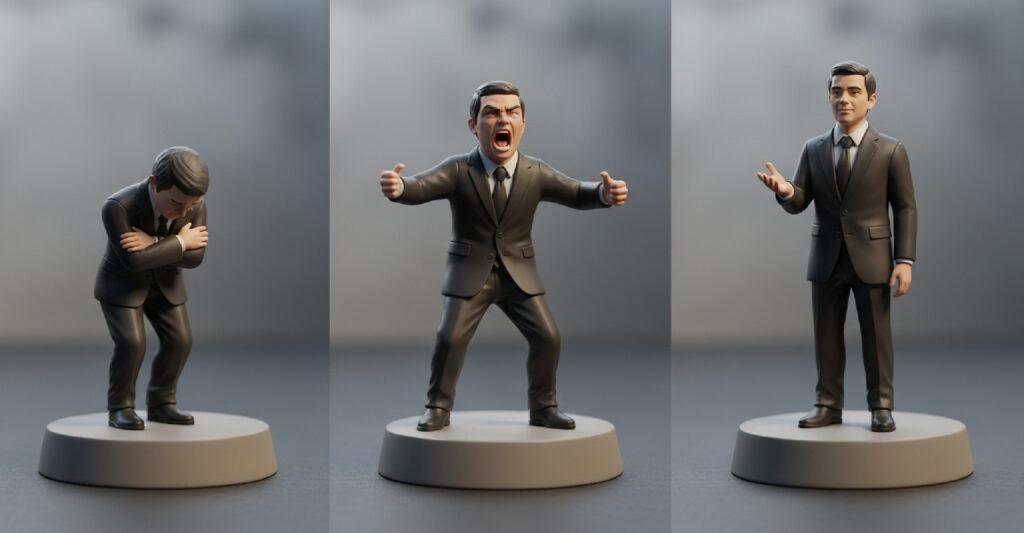

自己表現には大きく3つのスタイルがあります。

- 非主張的:自分の意見を言わず、相手に従ってしまう

- 攻撃的:自分の意見を押し付け、相手を無視してしまう

- アサーティブ:自分の意見を率直に伝えつつ、相手の気持ちを尊重する

たとえば、夜中に友人から電話がかかってきた場合を想像してください。

我慢して長話に付き合う → 非主張的

「こんな時間に非常識だ!」と怒鳴る → 攻撃的

「明日早いから今日は寝るね、また別の日に話そう」 → アサーティブ

違いは一目瞭然です。アサーティブは「断る」こと自体が目的ではなく、「自分と相手の両方を尊重したうえで選択すること」に本質があります。

職場でよくある課題と失敗例

仕事の現場では「言えない」「言いすぎる」という両極端な失敗が頻繁に起こります。これらは一見正反対に見えますが、どちらもアサーティブとは異なる自己表現のスタイルから生じています。

上司に意見を言えない

会議で「本当はこう思っている」と感じても、言い出せないまま終わってしまう。これは非主張的な自己表現の典型です。表面上は衝突を避けられても、自分の考えが反映されないことにストレスを抱えたり、チーム全体の改善の機会を失ったりします。長期的には自己肯定感の低下やモチベーションの喪失にもつながります。

部下を頭ごなしに批判してしまう

「なんでこんなミスをしたんだ!」と感情的に叱るのは、攻撃的な自己表現にあたります。一時的には相手を動かせても、長期的には信頼を損ない、部下が萎縮してしまう危険があります。結果として部下の成長を妨げ、組織全体の成果にも悪影響を与えることになります。

会議で本音が出ない

沈黙が続き、結局「上の方針通りで」と流される。このような状況は、非主張的と攻撃的の両方が入り混じった結果ともいえます。安心して意見を交わす文化が育たず、チーム全体のパフォーマンスも落ちてしまいます。

オンライン研修・eラーニング

オンライン研修・eラーニング

e-JINZAIの

活用資料

- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)

- e-JINZAI for service(サービス業向け)

- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。

資料内容

-

e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。

アサーティブに伝えるためのポイント

アサーティブを実践するには、ただ「はっきり言う」だけでは不十分です。相手への配慮を含めながら、自分の感情や考えを伝える具体的な技術が求められます。

アイ・メッセージとユー・メッセージ

伝え方の違いを理解することは大きな一歩です。

- ユー・メッセージ:「あなたはいつもミスばかりする」

- アイ・メッセージ:「私は、あなたにもっとミスを減らしてほしいと思っている」

主語を「あなた」から「私」に変えるだけで、相手を責める印象が薄れ、協力を引き出しやすくなります。

感情を率直に伝えるコツ

感情を押し殺すのではなく、落ち着いて言葉にすることが大切です。「私はこう感じている」「だからこうしてほしい」と伝えることで、相手も受け入れやすくなります。たとえば「遅刻ばかりで困る」ではなく「私は会議が予定通り進まないとストレスを感じるので、時間を守ってもらえると助かります」と表現します。

アサーションスキルの実践例

アサーティブを日常で使うには、次のような具体的なスキルが役立ちます。

- 断るアサーション:「今回は難しいですが、別の日なら可能です」

- 頼むアサーション:「急ぎの案件なので、今日中に対応してもらえますか」

- 誉めるアサーション:「先日の提案はとても助かりました」

これらはすべて練習で上達するスキルです。eラーニングではロールプレイやケーススタディを通じて、これらを段階的に学ぶことができます。

アサーティブコミュニケーションを学ぶメリット

アサーティブを身につけると、日常の会話や仕事の場面で大きな変化が表れます。ここでは、特に重要な二つの観点からメリットを解説します。

信頼関係の構築と自己肯定感の向上

アサーティブな表現を習慣化すると、相手との衝突が減り、良好な関係を築きやすくなります。これは単に「相手に嫌われにくい」だけではありません。自分の意見を率直に伝えることができるようになり、「私は自分の考えを表現できる」という自信が高まります。結果として自己肯定感が強まり、より積極的に人間関係を築く力が育ちます。

さらに、職場では「聞き上手・伝え上手」として評価されることにつながります。部下からの信頼を得やすくなり、上司からも「安心して任せられる人材」と見られるようになります。これはキャリアアップやリーダーシップ形成にも直結します。

多様な場面で活かせる普遍的スキル

アサーティブは職場だけでなく、家庭や友人関係、さらには多文化・多様性がある環境でも役立ちます。たとえば、家庭では子どもに「早くしなさい」と叱る代わりに「私は時間に遅れると困るから、もっと早く準備してほしい」と伝えることで関係が柔らかくなります。国際的なビジネスの場では、文化の違いを尊重しつつ自分の意見を明確にすることで、相互理解がスムーズに進みます。

つまりアサーティブは、一度身につければ人生のあらゆる場面で役立つ「一生モノのスキル」だといえます。

eラーニングで実践的に学ぶ

アサーティブは「知識を知っている」だけでは身につきません。反復練習と具体的なケーススタディが必要です。そこで有効なのがeラーニングです。

実践重視のトレーニング環境

eラーニングでは、単なる講義形式だけでなく、動画教材やロールプレイ形式を通じて繰り返し練習できます。たとえば「アルバイトのシフト交渉」の事例をもとに、非主張的・攻撃的・アサーティブ、それぞれの伝え方を比べながら練習することが可能です。実際のビジネスシーンでも同じように応用でき、状況ごとに適切な表現を選べる力が自然と身につきます。

さらに、シナリオごとに「断る」「頼む」「誉める」などのスキルを段階的に習得できるため、理論だけでなく実践力が定着します。

続けやすい学習スタイル

多忙なビジネスパーソンにとって、まとまった時間を研修に費やすのは現実的ではありません。eラーニングなら、通勤時間や休憩中などの隙間時間を活用して少しずつ進められます。自分のペースで学べるため、学習が負担になりにくく、習慣化しやすいのです。

また、繰り返し視聴できるので「一度学んで終わり」ではなく、必要に応じて復習しながらスキルを磨き続けることができます。こうした柔軟性こそ、ビジネススキルとしてアサーティブを定着させる最大のポイントです。

まとめ

アサーティブコミュニケーションは「自分も相手も大切にする」新しい自己表現の形です。非主張的でも攻撃的でもないバランスを意識することで、職場の人間関係は大きく改善されます。

さらに、アサーティブはスキルであるため、学習と練習によって必ず身につけることが可能です。特にeラーニングを活用すれば、忙しいビジネスパーソンでも自分のペースでトレーニングできます。

人間関係のストレスを減らし、信頼されるコミュニケーション力を磨くために、今こそアサーティブコミュニケーションを学び始めてみてはいかがでしょうか。

『コミュニケーション』研修

業務の生産性を上げることは企業や組織にとって、継続的な課題です。管理システムや業務フローが基礎的な仕組みとなりますが、その係数となるのがコミュニケーションです。スムーズなチームパフォーマンスを出すためには、年齢やスキルに関係なく、自他ともに尊重しながら、コミュニケーションを取る事が大切です。お互いが対等の立場で相互に影響を及ぼし合うことができる場づくりや、組織戦略としての活用がビジネスの飛躍には必要不可欠です。

2週間無料お試しはこちら