何を書けばいい?始末書の書き方を紹介【例文付き】

「始末書を提出してください」と言われたとき、戸惑う方も多いのではないでしょうか。「どこまで正直に書くべき?」「謝罪だけでいい?」「言い訳に聞こえない?」など、書き方ひとつで評価や印象が大きく変わる可能性もあります。

本記事では、始末書の目的や構成、具体的な文例、フォーマットまでをわかりやすく解説します。初めての方でも安心して提出できるよう、最低限押さえておくべきポイントをお届けします。

目次

始末書とは何か?目的と役割を理解しよう

始末書とは、勤務上の過失や不注意などによって、会社に不利益をもたらした従業員が提出する反省文です。形式としては謝罪文に近いものですが、「今後の改善を誓約する文書」である点が大きな特徴です。

その目的は、以下の3点に集約されます。

- 過失やトラブルの事実を会社として記録するため

- 本人が事実を認識し、反省していることを明確にするため

- 再発防止の意思を示すことで、信頼回復に繋げるため

つまり、始末書は「怒られて終わり」ではなく、「再出発への第一歩」としての意味合いを持ちます。

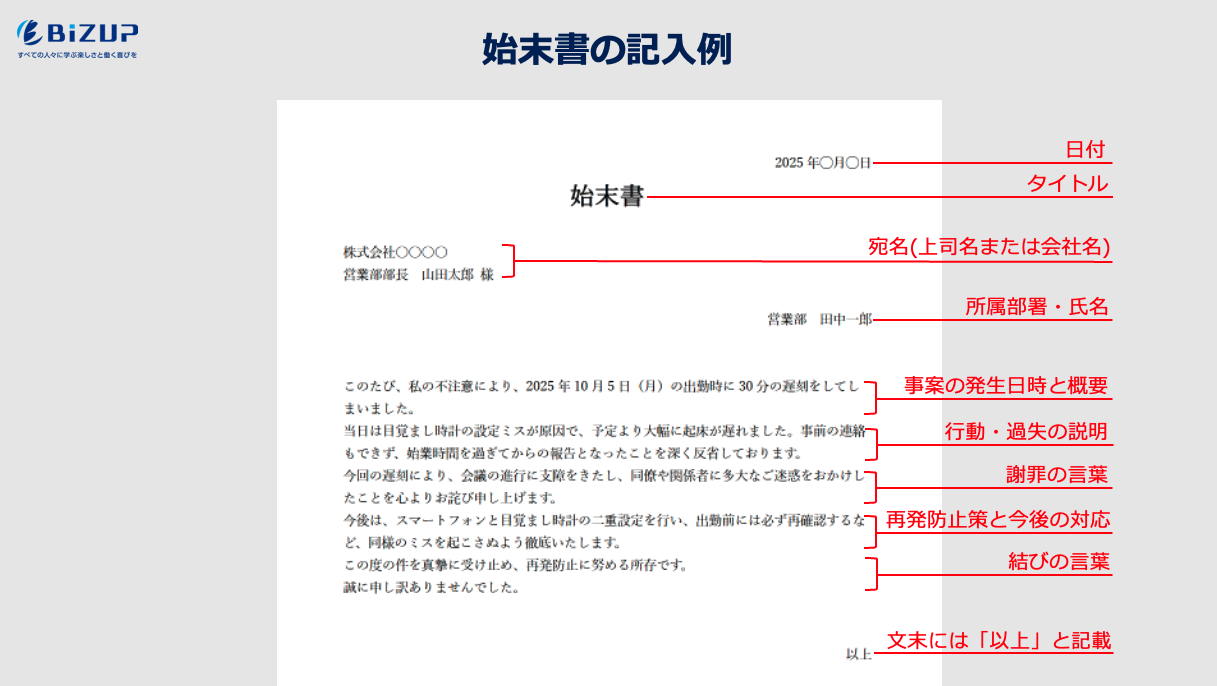

始末書の基本構成

始末書には、自由記述のようでいて、実は押さえるべき構成があります。以下の順序で記載すると、伝えるべき内容が自然に整理され、誠意も伝わりやすくなります。

- 提出日

- タイトル(始末書)

- 宛名(上司名または会社名)

- 所属部署・氏名

- 事案の発生日時と概要

- 自身の行動・過失の説明

- 謝罪の言葉

- 再発防止策と今後の対応

- 結びの言葉

以下に、この構成に沿った文例を紹介します。

2025年◯⽉◯⽇

始末書

株式会社〇〇〇〇

営業部部⻑ ⼭⽥太郎 様

営業部 ⽥中⼀郎

このたび、私の不注意により、2025年10⽉5⽇(⽉)の出勤時に30分の遅刻をしてしまいました。当⽇は⽬覚まし時計の設定ミスが原因で、予定より⼤幅に起床が遅れました。事前の連絡もできず、始業時間を過ぎてからの報告となったことを深く反省しております。

今回の遅刻により、会議の進⾏に⽀障をきたし、同僚や関係者に多⼤なご迷惑をおかけしたことを⼼よりお詫び申し上げます。

今後は、スマートフォンと⽬覚まし時計の⼆重設定を⾏い、出勤前には必ず再確認するなど、同様のミスを起こさぬよう徹底いたします。

この度の件を真摯に受け⽌め、再発防⽌に努める所存です。誠に申し訳ありませんでした。

以上

上記は基本的な例ですが、会社によっては既にWordやExcelファイルなどのフォーマットが用意されている場合もあります。始末書の提出を求められたときは、「会社で決められているフォーマットはありますか?」と確認するようにしましょう。

手書きで始末書を作成する場合の注意点

始末書を手書きで作成する際は、誠意や反省の気持ちを丁寧に伝える姿勢が大切です。文字の上手さよりも、「きちんと時間をかけて書いた」ことが読み手に伝わるかが重要なポイントです。

まず、使用するのは罫線付きの白い便箋やA4コピー用紙が一般的です。黒または濃い青のボールペンや万年筆で記入し、消せるペンや鉛筆はNGです。誤字脱字を防ぐため、事前に下書きを準備し、清書には慎重を期しましょう。

また、書き始めは文頭を1〜2マス空け、改行や段落の区切りも整えることで、読みやすさと丁寧さが伝わります。汚れや折れのない状態で、封筒に入れて提出するとより良い印象になります。

パソコンで始末書を作成する場合の注意点

近年では始末書をパソコンで作成するケースも増えています。PC作成の場合は、形式と文面の正確さ、そしてファイル管理の徹底が求められます。

書式は基本的にビジネス文書のスタイルに倣い、A4縦サイズ、文字サイズは11〜12pt程度、フォントは明朝体やゴシック体が無難です。文頭のスペースや改行位置にも配慮し、読みやすいレイアウトを心がけましょう。

PDFで提出するよう指示がある場合は、必ずレイアウト崩れがないか確認し、ファイル名には「始末書_氏名_提出日」などの命名規則をつけると丁寧です。誤送信を防ぐため、メール添付時には上長などへの確認プロセスを挟むことも推奨されます。

いずれの場合も、大切なのは「事実を率直に伝えること」と「反省と再発防止策を明確にすること」です。形式にとらわれすぎず、真摯な姿勢が伝わるように意識しましょう。

問題別:反省文のフォーマット

始末書の目的は「再発防止と信頼回復」です。状況に応じて適切なトーンや再発防止策を盛り込みましょう。以下に代表的な3ケースをご紹介します。

社内資料の誤送信

メール誤送信は情報漏えいに直結するため、社外への影響の有無や対応の迅速性についても言及しましょう。再発防止策は運用ルールの明確化や複数人チェック体制の導入など、実効性のある内容を記載することが重要です。

2025年10月2日(木)、社外向けメールに誤って社内機密資料を添付し送信するという重大なミスを犯しました。

原因は、資料のチェックを怠り、添付先のファイル名を確認しないまま送信したことです。顧客に混乱を招く結果となり、深く反省しております。

今後は資料送信時に上司の確認を仰ぐ運用とし、誤送信防止のチェックリストを活用します。

ご迷惑をおかけした皆様に心よりお詫び申し上げます。

顧客対応のトラブル

顧客対応のトラブルは顧客満足に直結するため、信頼回復に向けた具体的行動を示すことが大切です。また、「報告を怠った」などの行動理由は言い訳に聞こえないよう簡潔かつ率直に記載しましょう。

2025年9月30日(火)に発生した顧客対応トラブルについて、速やかな報告を行わず、対応が遅れた結果としてお客様の不満が拡大しました。

当日は自分で判断できると誤解し、上司への報告を怠ってしまったことが原因です。

今後は速やかなエスカレーションを徹底し、チーム内での情報共有を強化いたします。

このたびの件、深くお詫び申し上げます。

重要アイテムの紛失

紛失物に関しての始末書を記載する場合は、紛失物の中身とその重要性を明確にし、社外の信頼や情報管理に与える影響への自覚を示すとよいでしょう。対策としては「物理的管理」と「意識面での注意」の両方を取り上げ、再発防止への具体性を持たせましょう。

このたび、私〇〇は、私の不注意により業務用として使用していた名刺入れを紛失いたしました。

令和〇年〇月〇日、外出先での取引先訪問後、移動中に名刺入れを紛失したことに気づきました。直ちに訪問先・立ち寄り場所・交通機関等に確認を取りましたが、現時点で発見には至っておりません。

名刺入れには社名入りの私の名刺約30枚が入っており、社外における管理意識の低さを露呈する結果となってしまいました。関係各所にご迷惑とご心配をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後は外出時の持ち物管理を徹底するとともに、不要な携行物の見直し・紛失時対応フローの再確認など、再発防止に全力で努めてまいります。

本件につきまして、深く反省し、厳粛に受け止めております。誠に申し訳ございませんでした。

よくある質問:書き方の注意点

ここからは、始末書に関するよくある質問を紹介します。

理由の説明は構いませんが、「誰かのせい」「環境のせい」にしないことが大切です。主語は必ず「私」にしましょう。

反省文において、「なぜその問題が起きたのか」を説明することは必要です。ただし注意すべきなのは、それが言い訳に見えないようにすることです。「○○さんが教えてくれなかった」「忙しかったから」など、他人や環境に責任を押しつける表現は避けましょう。必ず「私が~しなかった」「私の確認不足」と主語を「私」にし、自分の行動にフォーカスすることが重要です。その姿勢が読み手に誠実さとして伝わります。

会社のルールに従いましょう。一般的には、誠意を示すために手書きを求められることもあります。

始末書や反省文を作成する際は、まず社内ルールに従うことが大前提です。企業によっては、正式な提出物として「手書きが望ましい」「PCで統一」などの方針が決められている場合があります。もし判断に迷ったら、上司や人事担当者に確認するのが確実です。なお、手書きは「丁寧に自分の気持ちを込めて書いた」という印象を与えるため、誠意を示す手段として有効とされることも多いです。

謝罪に加えて、再発防止策がないと信頼回復につながりません。「今後どうするか」まで言及するのがポイントです。

始末書や反省文では、「申し訳ありませんでした」という謝罪の言葉だけで終わらせてはいけません。大切なのは、その失敗を二度と繰り返さない姿勢を具体的に示すことです。たとえば「確認リストを作成します」「上司に必ず報告します」など、再発防止策を明確に書くことで、信頼回復につながります。読み手は「この人は反省しているだけでなく、次に向けて動こうとしている」と受け取り、前向きな評価を持ちやすくなります。

まとめ|始末書は信頼を取り戻すチャンス

始末書は、失敗やトラブルを正面から受け止め、信頼を回復する第一歩です。ただし、こうした文書対応だけでなく、「叱責をどう受け止め、どう行動に変えるか」という視点も重要です。上司からの指摘は、ときに厳しく響くものですが、それを成長の機会として活かせるかどうかが、今後のビジネススキルに大きな差を生みます。

そこでおすすめなのが、e-JINZAI lab.の「上手な叱られ方講座」です。

この講座では、上司を【直感型・温和型・分析型・行動型】の4タイプに分類し、タイプ別の対応術を学びます。たとえば、感情を重視する直感型上司には熱意をもって謝意を伝える、一方で論理を重んじる分析型上司には具体的な再発防止策を示すなど、相手に合わせた対応が鍵になります。

叱られる場面を「やり過ごす」のではなく、自分の伝え方を変えることで関係性を改善する。失敗から学ぶ姿勢を身につけることで、職場での信頼は必ず積み上がっていきます。

「叱られ方」も、ビジネススキルのひとつとして磨いていきましょう。