「仕事と育児の両立支援」で離職を防ぐ――改正法に対応した職場づくり

KEYWORDS 育児・介護

いま、日本の企業にとって「人が辞めない職場づくり」は経営課題の一つとなっています。少子化が進む一方で、共働き世帯は増加し、育児と仕事をどう両立させるかが重要なテーマになりました。

かつては「育児=女性の問題」とされてきましたが、今では男性も育児に参加し、企業が従業員全体を支える仕組みを整えることが求められています。両立支援は、個人の問題ではなく組織の持続性を左右する“経営戦略”なのです。

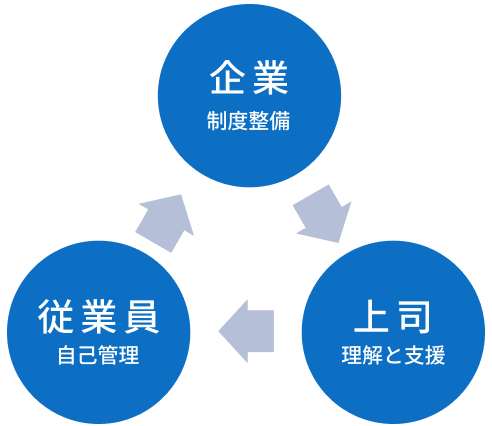

三者の循環関係

仕事と育児を両立しながら働くための研修(従業員向け)

動画数|4本 総再生時間|74分

育児期の従業員がキャリアを諦めず働き続けるための支援プログラムです。子育てと仕事の両立で生じる負荷や時間制約に向き合い、セルフマネジメントや制度活用、職場との対話法を習得。ライフプラン設計を通じ、自分らしい働き方を描く力を養います。

動画の試聴はこちら目次

なぜ今、仕事と育児の両立支援が必要なのか

経済的損失と人材流出の現実

内閣府の調査によれば、第一子出産後に退職する女性は約46.9%。その経済的損失は年間約1兆円を超えるといわれています。

出産をきっかけにキャリアを断念する人材が多い一方で、企業は採用・育成にかけたコストを回収できないまま人材を失っています。少子化による労働力不足が進む中で、この損失は企業経営にとっても無視できない数字です。

制度を知らず損をする職場と従業員

実際には、育児休業給付金や社会保険料免除、子の看護等休暇など、国や企業が用意している支援制度は数多く存在します。しかし、それらの制度を「知らない」「使いにくい」と感じている従業員は少なくありません。

特に中小企業では、制度を整備していても周知が不十分なケースが多く、結果的に従業員が損をしている現状があります。知識の欠如が離職を生む——。その負のサイクルを断ち切るには、制度を正しく理解し、職場全体で共有する仕組みが必要です。

男性育休の推進が組織を強くする

男性育休取得率の上昇と課題

厚生労働省の調査では、2024年度の男性育休取得率は17.13%。年々上昇しているものの、依然として女性に比べて低い水準にとどまっています。

多くの男性が「本当は取りたいが、職場の理解が得られない」と感じており、上司やチーム内の文化が取得のハードルになっていることも少なくありません。制度があっても、使える雰囲気がなければ意味がない——。これが日本企業に共通する課題です。

企業と家族の双方にあるメリット

一方で、男性の育休取得は企業にも大きなメリットをもたらします。

・優秀人材の採用・定着につながる

・職場全体の業務効率化・チームワークが向上する

・企業イメージの向上により採用力が高まる

さらに家庭では、妻の産後うつの予防や夫婦のコミュニケーション改善など、精神面でも好影響が見られます。男性育休は「個人の休み」ではなく、「家族と企業の双方を支える社会投資」と言えるでしょう。

2025年法改正で企業に求められる対応

主な改正ポイント(令和7年4月・10月施行)

2025年4月・10月に施行される改正育児・介護休業法では、企業の対応範囲がさらに広がります。

・子の看護休暇の見直し(小学校3年生まで対象)

・育児期の柔軟な働き方の実現(テレワーク・時差出勤など)

・3歳未満の子を育てる従業員への「個別意向聴取・配慮」の義務化

これにより、企業は単に制度を整えるだけでなく、従業員一人ひとりの事情に合わせた働き方を設計する責任が生じます。

就業規則見直しと従業員対応のポイント

法改正への対応では、「制度の整備」と同時に「現場の運用」が重要です。

例えば、個別面談の実施や記録管理、育休復帰支援プランの策定など、実務レベルでの体制づくりが欠かせません。

人事部門や管理職が正しい知識を持つことで、制度を「使える仕組み」として機能させることができます。企業の姿勢が従業員の信頼につながり、結果として離職防止や採用力の強化にも直結します。

職場で活用できる両立支援制度

| 制度名 | 対象者 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 育児休業 | 男女とも可(子が1歳〜2歳まで) | 分割取得可能、給付金・社会保険料免除 |

| 短時間勤務制度 | 小学校入学前の子を持つ従業員 | 1日6時間勤務へ短縮可能 |

| 子の看護等休暇 | 小学校3年生まで | 年5日(子が2人以上は10日)まで取得可 |

| テレワーク・時差出勤 | 3歳未満の子を養育する従業員など | 柔軟な勤務形態の選択を支援 |

基本制度(育休・短時間勤務・看護休暇)

育児と仕事を両立するために、企業が整備すべき基本制度はいくつもあります。

代表的なのが「育児休業制度」。原則として子が1歳に達するまで取得でき、保育所に入れない場合などは最長2歳まで延長が可能です。2025年4月からは、子の看護等休暇の対象が小学校3年生までに拡大され、より長期的に家庭を支援できる仕組みとなります。

また、短時間勤務制度は小学校就学前の子どもを育てる従業員に対して、1日6時間勤務への短縮を義務化するものです。業務上困難な場合でも、代替措置としてフレックスタイム制や時差出勤、テレワークなど柔軟な対応を取る必要があります。

このような制度を「女性のため」と限定せず、男女問わず利用できるよう明記しておくことが、現代の職場づくりでは欠かせません。

テレワークや柔軟勤務の活用

改正法では、3歳未満の子を育てる従業員にテレワークを選択できるようにする努力義務が追加されます。

柔軟な働き方を実現することは、単に育児のためだけではなく、育児・介護・通勤困難など、さまざまな事情を抱える社員にとっての“働き続ける支え”になります。

さらに、令和7年10月からは、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が義務化され、企業は複数の選択肢(時短勤務・テレワーク・残業免除など)の中から2つ以上を導入しなければなりません。

こうした柔軟制度は「業務効率を下げる」と誤解されがちですが、実際には生産性の向上に寄与するケースも多く報告されています。社員が安心して働ける環境を整えることこそ、企業の競争力を高める第一歩です。

企業が受け取れる支援金・助成制度

制度を整備する企業側にも、活用できる公的支援があります。

たとえば、「両立支援等助成金」は、従業員の育児休業取得や職場復帰支援を行った企業に支給されるもので、取得促進や就業環境整備にかかるコストを軽減できます。また、2025年4月には新たに「出生後休業支援給付金」が創設され、両親がともに14日以上の育児休業を取った場合、28日分を上限に13%相当の給付を受け取ることができます。

これらの制度を知っているかどうかで、企業の支援力や従業員の満足度は大きく変わります。

eラーニングで正しく学ぶ両立支援

制度理解と意識改革の両立

制度を整えても、それを「使える文化」にするためには、職場全体の理解が不可欠です。

そのために効果的なのが、eラーニングによる体系的な学びです。

eラーニングなら、業務の合間や在宅勤務中でも受講でき、法改正の最新情報を常にアップデートできます。

人事担当者や管理職が「制度の目的」や「運用の手順」を正しく理解することで、従業員への支援がスムーズになり、結果的に社内全体の信頼関係が深まります。

おすすめ研修

たとえば、社会保険労務士の漆原香奈恵氏による「仕事と育児を両立しながら働くための研修」は、2025年施行の法改正にも対応した実践的なeラーニング講座です。

仕事と育児を両立しながら働くための研修(従業員向け)

動画数|4本 総再生時間|74分

育児期の従業員がキャリアを諦めず働き続けるための支援プログラムです。子育てと仕事の両立で生じる負荷や時間制約に向き合い、セルフマネジメントや制度活用、職場との対話法を習得。ライフプラン設計を通じ、自分らしい働き方を描く力を養います。

動画の試聴はこちら- 🎞️ 両立支援が必要な背景

- 🎞️ 男性育休の現状と課題

- 🎞️ 改正法対応の実務ポイント

- 🎞️ 両立支援制度の活用方法

このシリーズでは、最新データと図解を交えて解説しています。

特に人事・管理職向けの内容が充実しており、社内研修として導入する企業も増えています。

eラーニングを通じて、法令遵守だけでなく、「育児を支援する企業文化」の醸成を進めることができるでしょう。

まとめ

育児期の支援制度を利用することは、決して特別扱いではありません。むしろ、それを正しく活用することが、従業員の能力を長期的に発揮させる戦略的選択です。企業にとっても、社員が安心して働ける環境を整えることは、人材定着と生産性向上につながります。

「支援=コスト」ではなく「支援=投資」。その視点の転換が、これからの企業経営に不可欠です。

仕事と育児の両立は、制度と意識の両輪で成り立ちます。人事担当者や管理職が制度を正しく理解し、従業員に安心して使える環境を示すこと。それが働く人の信頼を生み、企業のブランド価値を高めます。まずは、eラーニングなどを通じて最新の制度を学び直し、男性育休の推進を当たり前にする一歩を踏み出しましょう。その一歩が、誰もが長く働ける「優しい職場」への道を拓きます。