データベーススペシャリスト試験攻略|独学の壁を壊す最短ルート

KEYWORDS DX

情報処理技術者試験の中でも、高度試験区分に位置する「データベーススペシャリスト試験」。インフラエンジニアやアプリ開発者にとって憧れの資格ですが、その合格率は例年15〜17%前後と狭き門です。

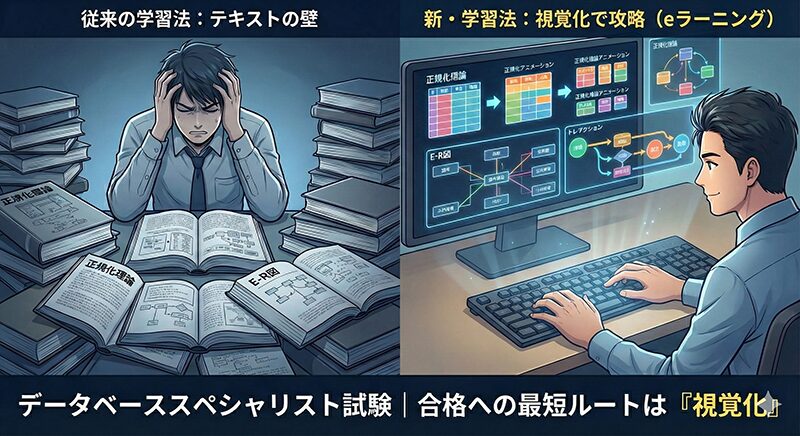

「参考書を何周しても、午後試験の記述問題が解けない」「正規化の手順が実務レベルでイメージできない」

もしあなたがこのような壁にぶつかっているなら、それは学習方法が「文字情報」に偏りすぎているからかもしれません。膨大なデータ構造や複雑なリレーションを理解するには、テキストを読むだけでは限界があります。本記事では、難関とされる午後試験を最短で攻略するために、eラーニングを活用した「視覚化」による学習メソッドを解説します。

目次

- データベーススペシャリスト試験が「独学では厳しい」と言われる理由

- 合格への近道は「テキスト」より「視覚化」

- 【図解】eラーニングで攻略する試験分野別カリキュラム

- 忙しい社会人が合格するための「隙間時間」学習ルーチン

- まとめ

データベーススペシャリスト試験が「独学では厳しい」と言われる理由

エンジニアとしての実務経験がある方でも、データベーススペシャリスト試験には苦戦する傾向があります。その最大の理由は、午前試験と午後試験で求められる能力が全く異なる点にあります。

知識を問われる午前試験は、用語の暗記や過去問の反復で独学でも突破可能です。しかし、合否を分ける午後試験(記述式)では、「長文の要件定義書を読み解き、適切なデータベース設計(概念データモデルの作成など)を行う能力」が求められます。これは単なる知識ではなく、論理的思考力と構築力が試される実技に近い試験です。

テキスト学習の弱点は、この「構築プロセス」が見えないことです。完成されたE-R図や正規化された表を眺めるだけでは、「なぜその設計に至ったのか」という思考の過程を追体験することが難しく、応用力が身につきません。結果として、少し出題パターンが変わると対応できず、不合格を繰り返してしまうのです。

合格への近道は「テキスト」より「視覚化」

難解な概念や複雑なプロセスを脳に定着させるためには、文字よりも「動き」や「構造」として捉える方が遥かに効率的です。ここで強力な武器となるのがeラーニングです。

複雑な概念こそ動画で攻略する

例えば、試験の頻出テーマである「正規化」を例に挙げてみましょう。第1正規形から第3正規形へと表を分解していく過程を、テキストの文字だけで追うのは骨が折れます。しかし、eラーニングの動画講義であれば、元の表がどのように分割され、リレーション(関連)がどう変化していくかをアニメーションや図解の遷移として確認できます。

- テキスト学習: 静止画の結果を見て理解しようとする(プロセスが見えない)

- eラーニング: データの動きや変化の過程を見る(プロセスが理解できる)

この「プロセスの可視化」こそが、午後試験で求められる設計力を養う最短ルートです。特に「E-R図」の作成手順や「トランザクション管理」におけるロックの挙動などは、動的なイメージを持つことで理解スピードが劇的に向上します。

挫折を防ぐ「スモールステップ」のカリキュラム

独学での挫折の多くは、分厚い参考書を前にして「どこから手をつければいいか分からない」という心理的負担から生じます。一方、体系化されたeラーニング講座であれば、学習すべき項目が細分化されています。

例えば、今回の対策で活用する講座一覧を見てみると、「SQL基礎」「正規化」「E-R図」といった基礎理論から、「データ定義」「トランザクション管理」といった応用、さらには「ビッグデータ概論」といった最新トレンドまで、明確にユニットが分かれています。

1講座あたりの学習時間が区切られているため、「今日は『第3正規形』だけを完璧にする」「通勤電車で『SQLの基本構文』を復習する」といった具合に、隙間時間を活用した学習計画が立てやすくなります。これは、仕事に追われるエンジニアにとって大きなメリットです。

【図解】eラーニングで攻略する試験分野別カリキュラム

データベーススペシャリスト試験の範囲は広大ですが、合格点(60点)を取るために注力すべきポイントは明確です。ここでは、効率的な学習のために、どの講座が試験のどのパートに効くのかを整理します。

1. 午後I突破のカギ:「正規化」と「E-R図」を完全理解する

午後I試験で配点が高く、かつ多くの受験生が躓くのが「データモデリング」です。ここでは、問題文からエンティティ(実体)を抽出し、正しいリレーションを結ぶ力が問われます。

添付の講座リストにある以下の単元は、この対策に直結します。

- 「正規化(第1〜第3正規形)」: 単なるルールの暗記ではなく、「なぜ分割が必要か」という更新時異状のメカニズムを動画で理解することで、記述問題での解答力が養われます。

- 「E-R図」: 実際に図を書いていく手順をトレースできるため、午後試験特有の作図問題への恐怖心がなくなります。

2. 午後IIの難問対策:「トランザクション」と「物理設計」

午後II試験は事例解析となり、パフォーマンスチューニングや障害対策など、より物理設計に近い知識が問われます。

- 「トランザクション管理」: 同時実行制御(排他制御)やデッドロックの挙動は、静止画では理解しづらい代表例です。eラーニングのアニメーションで「待ち状態」の発生プロセスを見ることで、本質的な理解が可能になります。

- 「SQL データ操作・テーブル定義」: 物理設計の基礎となるSQLもしっかり押さえておく必要があります。

3. 午前II・新傾向対策:「ビッグデータ」と「NoSQL」

近年、試験内容も実務のトレンドに合わせて変化しています。従来のリレーショナルデータベース(RDBMS)だけでなく、ビッグデータ関連の出題も増えています。

- 「ビッグデータ概論」「NoSQL」: これらの講座で最新技術のキーワードと概念を押さえておけば、午前II試験のスコアを底上げし、午後試験で関連テーマが出た際もパニックにならずに対応できます。

ここで、各講座と試験対策の対応関係をまとめた表をご覧ください。学習の優先順位をつける際の参考にしてください。

| 学習フェーズ | 推奨eラーニング講座 | ターゲット試験区分 |

|---|---|---|

| 基礎・理論 まずはここから |

• SQL基礎 • 正規化(第1〜第3) • E-R図 |

午後I 必須 データモデリング設計問題の基礎 |

| 応用・実装 合否を分ける難所 |

• トランザクション管理 • データベース回復機能 • SQL データ操作 |

午後II 重要 物理設計・パフォーマンス・障害対応 |

| トレンド技術 知識の穴を埋める |

• ビッグデータ概論 • NoSQL • Hadoop |

午前II・午後 新傾向問題・知識問題対策 |

データベーススペシャリスト試験

動画数|41本 総再生時間|989分

データベーススペシャリスト試験の午前対策を中心に、SQL、設計、DBMS、トランザクション管理など出題範囲を網羅的に学習します。基礎理論に加え、MySQL演習と過去問分析を通じて頻出事項を確実に理解し、得点力を高めます。

動画の試聴はこちら忙しい社会人が合格するための「隙間時間」学習ルーチン

働きながらデータベーススペシャリスト試験に合格するためには、机に向かう時間以外をいかに活用するかが勝負です。eラーニングは、この「隙間時間」を「学習時間」に変える最強のツールです。

- 通勤時間(インプット): 満員電車でテキストを広げるのは困難ですが、スマホで動画を見ることは可能です。「正規化」や「SQL構文」など、理論の解説動画を通勤中に視聴し、頭の中でイメージを作っておきます。

- 昼休み(復習): 午前中に見た動画のポイントを数分で振り返ります。不明点があれば、動画の該当箇所をピンポイントで見直します。

- 帰宅後・週末(アウトプット): 平日の隙間時間でインプットした知識を使い、実際に過去問を解きます。eラーニングで「プロセスのイメージ」ができているため、解説を読んだ時の理解度が格段に上がっているはずです。

まとめ

データベーススペシャリスト試験は、エンジニアとしての市場価値を大きく高める魅力的な資格ですが、その難易度ゆえに多くの人が挫折します。しかし、その原因の多くは能力不足ではなく、「テキスト中心の学習」によるイメージ不足にあります。

「正規化の手順」や「トランザクションの動き」といった複雑な概念を、eラーニングという「視覚的な武器」を使って攻略することで、合格へのルートは劇的に短縮されます。まずは、苦手意識のある分野の動画講義を一つ視聴することから始めてみませんか?それが、合格への最初の一歩となるはずです。