ヒューマンエラーを防ぐ!未然防止の基本と実践

私たちの職場では、日々さまざまなトラブルや事故が発生しています。その多くは再発防止策が取られても繰り返されることが多く、根本原因の追究や未然防止の取り組みが不十分であることが原因です。トラブル・事故ゼロの現場を実現するためには、再発防止だけでなく、発生を防ぐ「未然防止」の考え方が欠かせません。

本記事では、トラブル・事故ゼロの職場を実現するための「未然防止」について、基本的な考え方から実践的な手法までを詳しく解説します。

目次

トラブル・事故の本質とは

トラブルとは何か?

職場で発生するトラブルとは、「あるべき姿」と「現状の姿」にギャップが生じたときに発生する問題の総称です。つまり、本来あるべき業務の流れや品質基準が守られなかったり、計画通りに進まなかったりすることで、ミスや事故が発生します。

トラブルにはさまざまな種類がありますが、大きく分けると以下のようなものがあります。

- 社内トラブル

例:業務の手戻り、書類の誤記、情報共有ミスによる作業遅延

→ 長時間労働や生産性の低下につながる - 顧客クレーム

例:製品の品質不良、納期遅延、契約違反

→ 顧客の信頼を損ない、次の取引に影響を及ぼす - 不祥事

例:データ改ざん、法令違反、内部通報の隠蔽

→ 企業の社会的信用が低下し、経済的な損失も発生 - 事故

例:工場での労働災害、交通事故、建設現場での墜落事故

→ 人命にかかわる重大な事態を招く可能性がある

これらのトラブル・事故は、決して偶然に発生するわけではなく、必ず「明確な原因」が存在します。そして、その原因を事前に見つけて対策を講じれば、多くのトラブルは未然に防ぐことができるのです。

なぜトラブルは発生するのか?

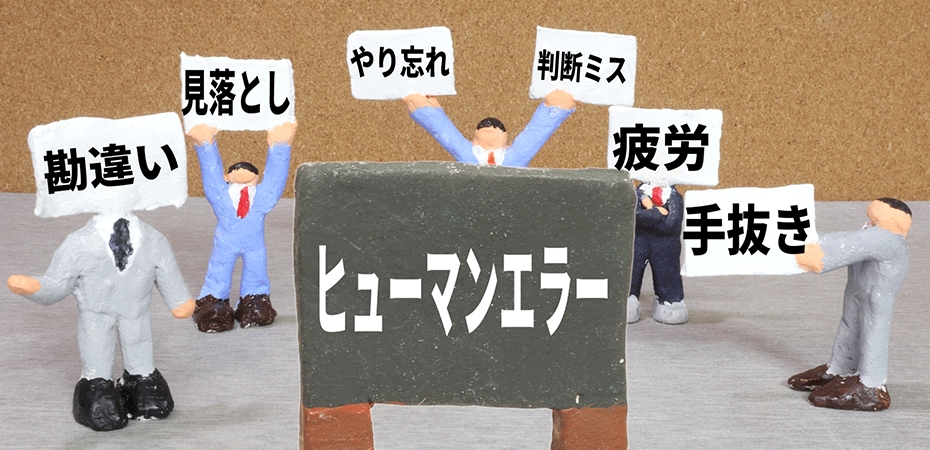

トラブルの根本的な原因は、ほとんどが「ヒューマンエラー(人間のミス)」にあります。これは、作業者が意図的にミスをするわけではなく、人間の特性や脳のクセによって無意識のうちに発生するものです。

人間がミスを犯す主な要因として、以下のような心理的・認知的な特徴が挙げられます。

- 正常性バイアス

人間は、自分にとって都合の悪い情報を無意識に過小評価する傾向があります。「これくらい大丈夫だろう」「今まで問題なかったから、今回も問題ないだろう」と思い込むことで、リスクを軽視してしまうのです。 - リスクテイキング行動

目先の利益や効率を優先し、安全やルールを軽視する行動が、トラブルの原因になります。例えば、「この作業を一つ飛ばせば時間短縮になる」「安全装置を外したほうが作業しやすい」といった判断が、大きな事故につながることがあります。 - ミスを誘発する人間の習性

- 過去を振り返りたくない → 過去の失敗を直視せず、同じミスを繰り返す

- 考えたくないことは考えない → 「面倒だから後でやる」という心理がミスを引き起こす

- 部分的な情報で判断する → すべての情報を確認せずに作業し、ミスに気づかない

- ミスの4パターン

ヒューマンエラーには、大きく分けて以下の4つのパターンがあります。- 知識・スキル不足:ルールを知らない、理解していない

- 違反行為:ルールを知っているが、守らない(「これくらい大丈夫」という慢心)

- 失念(やり忘れ):本来やるべきことを忘れてしまう

- 錯覚・勘違い:思い込みや確認ミスによる間違い

トラブルを放置するとどうなるか?

トラブルが発生した際、その場で適切な対応を取らずに放置すると、次のような悪影響を引き起こします。

- さらなる被害の拡大

初期対応が遅れると、トラブルの影響範囲が広がります。例えば、品質不良のある製品を放置すると、不良品が市場に流出し、大規模なリコールにつながることがあります。 - 職場の士気低下

トラブルが繰り返される職場では、従業員のモチベーションが低下します。「どうせまた問題が起こる」「自分が注意しても無駄」といった意識が広がることで、さらなるミスの誘発につながります。 - 信頼の喪失

顧客クレームが続くと、企業のブランド価値が損なわれ、取引先からの信用を失います。特にSNSや口コミによって悪評が広まる現代では、一度失った信頼を取り戻すのは非常に難しいものです。 - 経済的損失

トラブル対応には多くの時間とコストがかかります。- 社内トラブル → 手戻り作業による人件費増加

- 顧客クレーム → 製品回収や賠償費用の発生

- 事故 → 保険金支払い、訴訟リスクの増大

このように、トラブルは企業にとって大きなダメージを与える要因となります。しかし、トラブルが発生する前に適切な対策を講じることで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。

トラブルは「未然防止」でゼロにできる

トラブルが発生する根本的な原因を突き詰めると、「気付きの不足」「確認不足」「手順の形骸化」など、人間の行動に起因するものがほとんどです。そのため、単に「ミスをしないように注意する」のではなく、「ミスが起きない仕組みを作る」ことが重要です。未然防止の取り組みを徹底することで、トラブルは確実に減らすことができます。そして、トラブルが減れば、生産性が向上し、企業の成長にもつながります。

次の章では、具体的な「未然防止」のステップについて詳しく解説します。

未然防止の考え方と3ステップ対策

未然防止とは、トラブルや事故が発生する前にリスクを予測し、適切な対策を講じることです。これを実現するために、「緊急対応」「再発防止」「未然防止」の3つのステップで進めることが重要です。

| ステップ | 目的 | 主な取り組み | 効果 |

| ①緊急対応 | 被害の拡大を防ぐ | 速やかに事実を把握し、初動対応を徹底する | トラブルを最小限に抑え、信頼を損なわない |

| ②再発防止 | 同じミスを繰り返さない | 根本原因を分析し、恒久的な対策を実施する | 同じ問題の発生を防ぎ、業務の安定化を図る |

| ③未然防止 | 新たなトラブルを防ぐ | リスクを予測し、事前に防止策を講じる | 事故やトラブルそのものをゼロにする |

この3ステップを適切に実践することで、トラブル・事故を確実に減らし、安全で効率的な職場環境を実現できます。

製造業実務研修『安全管理』

製造業の現場では、日々業務上のトラブルが発生します。このトラブル処理には、多大な時間と労力とコストが費やされますが、もしトラブルを未然に防げれば、生産性の向上だけでなく、より創造的な仕事に時間を振り分けることが可能となります。結果として、従業員の仕事に対するモチベーションが上がるだけでなく、会社の業績向上も期待できます。 本講座では、再発防止策も含めて、トラブルを未然に防ぐための具体的な施策や方法について解説します。

資料ダウンロードはこちら未然防止を実践するための具体的な仕事術

未然防止を実践するには、職場環境の整備や業務プロセスの見直し、リスクを察知する習慣化が必要です。現場の実態に即した具体的な取り組みを進めることで、トラブル・事故ゼロの職場を実現できます。ここでは、特に重要な4つの視点について解説します。

職場環境の整備

職場環境が整っていないと、不要なミスやトラブルが発生しやすくなります。作業スペースの乱雑さや情報共有の不備が、ヒューマンエラーの要因となることも少なくありません。整理整頓を徹底し、誰もが安全に作業できる環境を整えることが重要です。

| 対策 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ) | 物の管理を徹底し、不要なものを排除する | 必要な物をすぐに見つけられ、ヒューマンエラーを削減 |

| 心理的安全性の確保 | ミスを報告しやすい職場環境をつくる | 早期のリスク発見につながり、重大なトラブルを防ぐ |

| 業務の可視化 | 作業手順を明文化し、業務の標準化を進める | 属人的なミスを減らし、誰でも同じ品質で作業可能 |

業務プロセスの見直し

業務の流れに無駄があると、ミスが発生しやすくなります。属人的な作業を減らし、誰が行っても同じ品質で業務を遂行できる仕組みを構築することが大切です。特に、標準化されたルールの策定や教育の充実が重要なポイントになります。

- 業務マニュアルの作成:手順だけでなく、目的やリスクも明記することで、作業者の理解を深める。

- ワンポイントレッスンの導入:ミスの起こりやすい作業について、短く簡潔な注意喚起を行う。

- 優先順位の明確化:業務の重要性をチームで共有し、「後回しによるミス」を防ぐ。

ヒヤリハット活動の推進

事故やトラブルの前兆である「ヒヤリハット」を適切に記録し、活用することで、将来的なリスクを未然に防ぐことができます。ただし、単に報告するだけでは意味がなく、記録をもとに具体的な改善策を講じることが不可欠です。未然防止は、日々の業務の中で少しずつ積み重ねることが重要です。小さな改善の積み重ねが、トラブルゼロの職場を実現する鍵となります。

| 対策 | 内容 | 効果 |

| ヒヤリハットの記録と分析 | 小さなミスでも記録し、定期的に分析する | 重大事故の予兆を察知し、早期対策が可能 |

| 対策の実行と検証 | 記録を基に、具体的な再発防止策を立案・実行 | 同じミスを繰り返さず、業務の質が向上 |

| チームでの共有 | 事例を全員で共有し、注意喚起を行う | 全員がリスク意識を持ち、未然防止の文化が定着 |

コミュニケーションの改善

トラブルの多くは、伝達ミスや情報共有の不足が原因で発生します。特に、口頭でのやり取りだけでは認識のズレが生じやすく、後の問題につながることもあります。情報伝達の精度を高め、誰もが正確に理解できる仕組みを整えることが大切です。

- 情報の可視化:文書やチャットツールを活用し、重要な指示や情報を明確に残す。

- 報告の仕組み強化:リスクがある段階で報告できるルールを作り、事前対応を徹底する。

- 定期的なミーティングの実施:短時間の情報共有会を設け、認識のズレを解消する

まとめ

未然防止の取り組みは、単なるコストではなく、長期的に見れば企業の競争力を高める投資です。トラブルが起こるたびに後手の対応を繰り返すのではなく、前向きな姿勢で「攻めの経営」を実践しましょう。「未然防止」の意識を職場全体で共有し、日々の業務に活かすことで、トラブル・事故ゼロの安全な職場環境を実現できます。

あなたの職場でも、今日から「未然防止」を意識してみませんか?