人的資本開示を活かす研修プログラムとは – 人材こそが企業の未来を左右する

KEYWORDS 一般企業

2023年、有価証券報告書において「人的資本の開示」が上場企業に義務化され、企業経営における「人材」の位置づけが大きく変わりつつあります。これまで企業価値の判断材料とされてきたのは主に財務情報でしたが、今後は「人への投資」や「人材育成の取り組み」といった非財務情報も重視されるようになりました。

この変化により、多くの企業経営者や人事担当者が、「どのように人的資本を定義し、どの情報をどのように開示すべきか」「そもそも自社の人材戦略は、投資家や社会に伝えられるレベルにあるのか」といった課題に直面しています。

こうした背景を踏まえ、本記事では「人的資本開示」に関する最新の動向と、それにどう対応すべきかを解説したうえで、実務的に役立つ研修をご紹介します。人的資本を“義務”ではなく“チャンス”と捉え、攻めの経営につなげるための第一歩として、ぜひご一読ください。

⇒「人材×経営戦略」で未来を描く研修『人的資本・人への投資』研修┃e-JINZAI for business

目次

- なぜ今「人的資本開示」が注目されているのか

- 直面する3つの課題

- その課題、人的資本・人への投資研修で解決できます

- 研修の主なプログラムと学べる内容

- 今、研修を受けるメリットとは?

- まとめ:人的資本の整備は「攻め」の経営に直結する

なぜ今「人的資本開示」が注目されているのか

2023年、有価証券報告書で「人的資本の開示」が上場企業に義務付けられました。これは政府の働きかけと投資家の関心からの制度変更です。従来は財務情報が評価の中心でしたが、今後は「人材の活用度」や「戦略の質」も評価される時代です。人的資本は「企業の人材力」です。人数や学歴だけでなく、スキル、経験、多様性、育成環境、エンゲージメントも含まれます。これらを企業価値に結び付けて開示することが求められます。

経済産業省の「人的資本可視化指針」では、人的資本の開示が中長期的な企業価値向上の要とされています。この流れに乗り遅れると、投資家や求職者から選ばれなくなるリスクがあります。

人的資本開示は企業の将来を左右する重要な経営課題です。多くの企業がこのテーマに真剣に向き合い始めています。

経済産業省も人的資本経営を推進

経済産業省は2020年以降、企業価値向上と人的資本経営の結びつきを強調し続けています。「人材版伊藤レポート2.0(人的資本可視化指針)」では、経営戦略と人材戦略の連動を明確に打ち出し、人事部門だけでなく、経営層もこのテーマに深く関わることを推奨しています。この指針に基づき、人的資本の情報開示が有価証券報告書の一部に組み込まれる形で制度化されました。特に、「戦略」「育成」「多様性」といったキーワードは、どの企業も開示の際に重視すべき重要項目です。

開示義務化とESG投資の関係性

人的資本の開示が求められる背景には、世界的なESG投資の拡大があります。ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったもので、人的資本は「S(社会)」の中核要素とされています。機関投資家の多くは、もはや財務情報だけで企業を評価していません。サステナビリティに対する姿勢や、人材への投資が企業の成長につながるかどうかを重視しています。したがって、人的資本を適切に開示できない企業は、資金調達や企業評価において不利になる可能性があります。

人的資本が企業価値の新たな指標に

従業員の定着率、多様性(D&I)、リスキリングへの投資、管理職の女性比率など、これまで社内指標だった情報が、今では「企業の将来性」を示す材料となっています。人的資本に対する考え方を公開することで、投資家だけでなく、優秀な人材にも「選ばれる企業」になるチャンスが生まれます。人的資本は、もはや単なる人事部門のテーマではなく、経営の根幹をなす戦略要素なのです。

直面する3つの課題

人的資本の重要性は認識されていますが、現場では戸惑いや課題が多いです。特に中堅~大企業では、「何から始めればいいかわからない」との声がよく聞かれます。人的資本開示は一見シンプルですが、全社的な取り組みが必要で難易度が高いテーマです。

人的資本の「定義」と「範囲」が曖昧

人的資本と言っても、何をもって人的資本と呼ぶのか、どこまでの情報を収集・整理すべきなのか、その定義や範囲に戸惑う企業は少なくありません。「多様性」「人材育成」「リスキリング」「従業員エンゲージメント」など、対象となる領域は非常に広範囲にわたるため、結果として何も手をつけられずに時間ばかりが過ぎてしまうケースもあります。

人事部門だけで対応しきれない

人的資本開示は、単なる人事情報の整理ではなく、企業の経営戦略やビジョンと直結する内容です。そのため、人事部門だけで対応するのは難しく、経営層や経営企画部門との連携が不可欠です。しかし、現実には「人事部門に丸投げされてしまっている」という声も多く、社内体制の整備から手を付けなければならない企業も多いのが現状です。

経営陣の理解と巻き込みが不足している

人的資本経営は経営そのものに関わるテーマであるにもかかわらず、経営陣がその重要性を十分に理解しておらず、実務を担う人事部門だけが苦労しているケースも目立ちます。開示対応に必要な情報が経営レベルで共有されず、実務担当者が孤立してしまうような構図です。これは、人的資本経営の本質を正しく理解できていないことに起因する問題です。

その課題、人的資本・人への投資研修で解決できます

上記のような課題を抱える企業にこそ、人的資本・人への投資研修の受講をおすすめします。この研修は、実務担当者向けのテクニカルな内容だけではなく、経営層も視野に入れた「人的資本経営の全体像」が学べる点が最大の特長です。理論と実践のバランスが取れており、今後自社で継続的に活用できる“知識”と“仕組み”の両方が得られます。

人的資本経営を「仕組み」として学べる

研修では、人的資本を“仕組み”として定着させる方法を重視しています。経営理念・事業戦略との整合性を前提に、人材育成・配置・多様性施策などをどう連動させていくか、そのプロセスをステップバイステップで解説します。個人の感覚や経験に頼らず、誰が担当しても同じ基準で判断できる体制づくりが可能になります。

開示と経営をつなぐフレームワークを習得

特に注目すべきは、経済産業省の「人的資本可視化指針」に基づいたフレームワークが学べる点です。研修では、戦略と人材をつなぐ設計図として使える実践的なシートやフォーマットが提供され、自社の課題を整理しながら開示までの道筋を構築できます。KPIの整理や定量・定性のバランスにも触れ、他社との差別化につながる開示内容の設計を支援します。

社内での実践を見据えたステップ設計

学んで終わりではなく、「社内でどう活かすか」に重きを置いている点も大きな特長です。受講者は研修後、社内の人的資本プロジェクトをどう立ち上げるか、関係部門をどう巻き込むかといった“次の一歩”が見える状態になります。単なる理論や知識にとどまらない、「明日から動ける実務力」が身につく研修です。

研修の主なプログラムと学べる内容

人的資本・人への投資研修では、理論から実践、ケーススタディに至るまで、現場で即使える知識とツールを幅広く学べます。人事担当者だけでなく、経営企画部門や経営層も対象にしたカリキュラムとなっており、組織全体での理解と実行が促進される設計です。

この章では、実際に学べる主なプログラム内容と、それぞれのセッションで得られる学びについてご紹介します。

人的資本の基本構造と注目される背景

まずは、人的資本という概念の基本構造からスタートします。なぜ今人的資本が注目されているのか、どのような国際的トレンドや制度変更が背景にあるのか、基礎から丁寧に解説されます。制度面の理解が深まることで、今後の対応に対する不安感が大きく軽減されます。

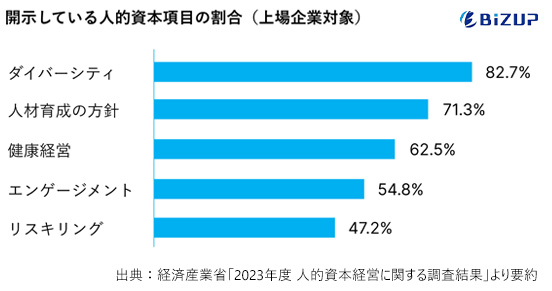

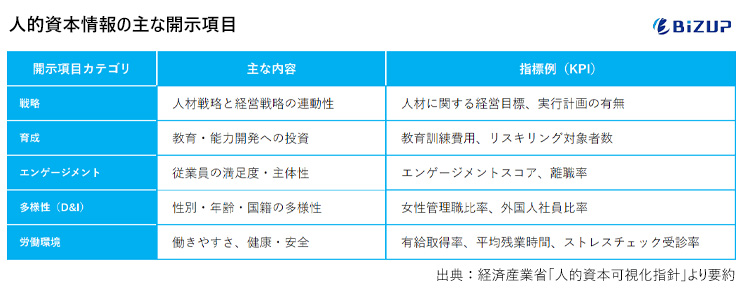

人的資本情報の主な開示項目

研修では、経済産業省の「人的資本可視化指針」をベースに、実際に開示が求められる主要なカテゴリやKPIについても体系的に学びます。特に、人的資本情報の開示で何を見せるべきかに悩んでいる企業にとっては、この情報整理が非常に役立ちます。

以下は、研修内でも活用される「主な開示カテゴリと指標」の一例です。

このような指標をどう整理し、開示に落とし込むか――その設計方法も研修で丁寧に扱われます。

事例に学ぶ人的資本開示の成功ポイント

実際に人的資本開示に取り組み、成功を収めた企業の事例も取り上げられます。例えば、「女性管理職比率を高めたことでブランドイメージが向上した」「人的資本の開示で投資家からの評価が改善した」といった具体的な成果を通じて、自社に取り入れるべき施策のヒントが得られます。事例を通じて“自社にできること”が具体化していきます。

今、研修を受けるメリットとは?

ここまでご紹介してきたように、人的資本・人への投資研修は、単なる制度対応を目的としたものではありません。むしろ、人的資本を経営資源としてどう活用していくかという“攻めの経営”につなげるための実践的な機会です。今すぐにこの研修を受けることには、3つの大きなメリットがあります。

メリット①:ブランディングに直結する開示ができる

人的資本の取り組みを発信することは、企業の魅力を伝える有効な手段です。育成制度や多様性推進、働きやすさなどを明示することで、「人を大切にする企業」という印象を求職者や取引先に与えることができます。

メリット②:投資家や金融機関の評価が高まる

ESG投資が主流となる中で、人的資本情報は重要な判断材料です。信頼性のある開示ができれば、投資家や金融機関からの評価が上がり、資金調達やIR活動にもプラスに働きます。

メリット③:採用力と社員の定着率が向上する

自社の人材戦略や働きやすさを外部に示すことで、優秀な人材の獲得につながります。また、既存社員のエンゲージメント向上にも効果的で、人材の定着にも好影響をもたらします。

このように、人的資本の可視化と開示は、“今”の制度対応にとどまらず、企業の持続的な成長や組織文化の強化、外部からの信頼獲得といった多方面にわたるメリットをもたらします。だからこそ、この研修は多くの企業にとって「受ける価値のある投資」となっているのです。

まとめ:人的資本の整備は「攻め」の経営に直結する

人的資本経営は、単なる“開示義務への対応”ではありません。人材を「資本」として捉え、その可能性を最大限に引き出す経営手法です。これは、環境変化が激しく、人的リソースこそが差別化要因になるこれからの時代において、極めて合理的かつ戦略的な考え方だといえるでしょう。

人的資本・人への投資研修は、そんな人的資本経営を「実務ベース」で推進するための最適な入口です。経営と人材をつなぐための理論、手法、フレームワークを体系的に学べるため、制度対応にとどまらず、組織の未来づくりにもつながります。

人的資本の整備は、攻めの経営戦略の起点になります。

人材こそが最大の経営資源であると考えるならば、今こそ、真剣に向き合うときです。

人的資本開示に備える実践研修はこちら

人的資本開示への対応が急務となる今、制度を理解するだけでは不十分です。必要なのは、経営と人材戦略をつなぎ、実務に落とし込めるスキルです。『人的資本・人への投資研修』では、開示指標の整理やフレームワークの活用法を学び、社内で即実践できるノウハウを習得できます。人的資本経営の第一歩として、ぜひご活用ください。

2週間無料お試しはこちら