ウクライナ戦争、中東問題、台湾有事…いま、地政学を学ぶべき理由

現代はまさに「地政学の時代」と言っても過言ではありません。ウクライナ戦争、中東の緊張、台湾有事、海洋権益…。これらは単なる偶然の衝突ではなく、国家の「地理」と「戦略」が織りなす必然の結果でもあります。

ところが、私たち一般ビジネスパーソンは、国際ニュースを目にしても「なぜそうなるのか?」がわからず、表面的な理解にとどまりがちです。その背景には「戦略思考の不足」と「地政学的な視点の欠如」があるのです。

地政学は単なる軍事の学問ではなく、国家の行動原理やパワーバランスを読み解くための“地図と思想の学問”です。

目次

今、地政学を学ぶ意義

かつては専門家や軍事関係者の領域とされてきた地政学ですが、現在では一般のビジネスパーソンにとっても極めて重要な知的ツールとなっています。その背景には、世界情勢の変化が直結する経済・産業・エネルギー分野において、「なぜ今こうなっているのか?」を読み解く力が求められている現実があります。

ウクライナ戦争、台湾海峡問題、米中対立、インドの台頭など、世界は複雑に絡み合う力の構造で動いています。こうした現象は、単に経済や政治の視点だけでは十分に理解できず、「国家がどのような地理的条件と戦略的意図を持って行動しているのか」という視座が必要になります。

地政学を学ぶことで、ニュースの背景を戦略的に理解できるようになり、自分の発言や判断に裏付けが生まれます。たとえば「なぜこの国はこのタイミングで軍事行動を取ったのか」「なぜこの企業はこの地域から撤退したのか」など、地政学的な構造が見えてくると、日常的な情報の受け取り方が大きく変わります。

また、組織内でのプレゼンや提言においても、地政学に基づく説明ができることで説得力や信頼感が増し、戦略的思考ができる人材としての評価も高まります。これはキャリアアップや職場での存在感にも直結する強みとなるでしょう。

ビジネス、社会、政治が一体化する今の時代において、地政学は単なる教養ではなく、「世界を読むためのリテラシー」と言えます。

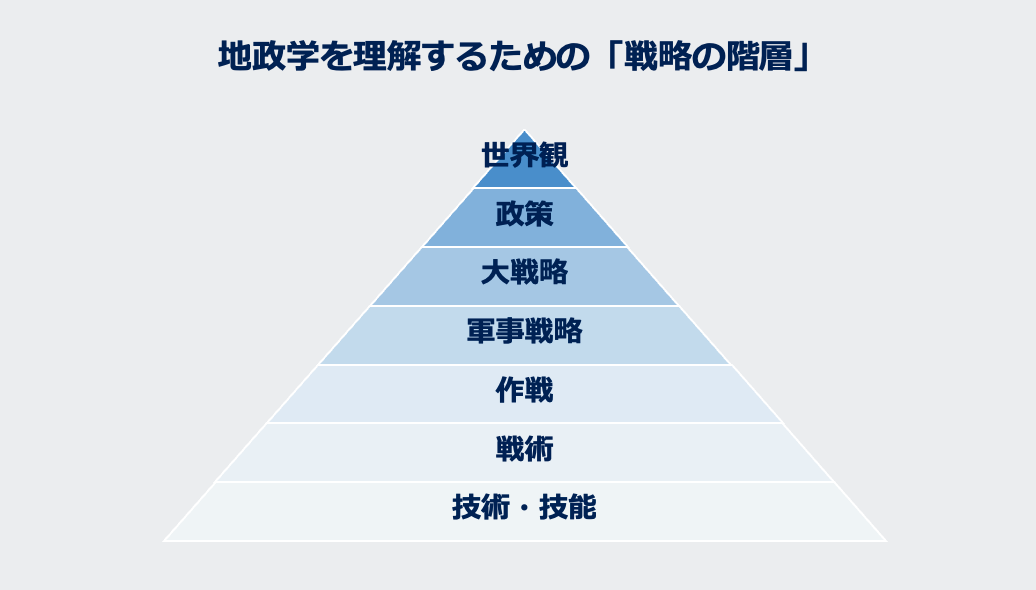

戦略を読み解く「戦略の階層」とは何か

国際情勢を読み解く上で不可欠なのが「戦略の階層」というフレームワークです。これは、防衛政策から現場レベルの戦術、さらには個人の技能に至るまでを7段階で捉える考え方です。

研修では、このモデルを図解とともにわかりやすく学びます。特に、次のような階層が重視されます:

- 世界観(World View):国家が世界をどう捉えているか

- 政策(Policy):内政・外交を方向づける基本方針

- 大戦略(Grand Strategy):国家全体の長期的な安全保障構想

- 軍事戦略・作戦・戦術・技術:具体的な行動段階

このピラミッド型の構造を使えば、ニュースを単なる出来事としてでなく、国家の意図や戦略構造として読み解く力が養われます。

たとえばウクライナ戦争では、ロシアが「同胞意識」という世界観を持ち、「非ナチス化」という政策を掲げ、NATO拡大への警戒という大戦略のもとで行動しているという分析が紹介されます。こうした実例を戦略の階層に当てはめて考えることで、ただの国際ニュースが、「国家戦略の結果」として見えるようになります。

このような思考は、ビジネスパーソンがグローバルな視点を持つための大きな武器になります。

地政学の歴史

地政学の源流 ― 古代から近代への布石

地政学の思想は、紀元前の古代から脈々と受け継がれてきました。国家の振る舞いや戦略的意思決定は、地理的な制約や資源配置と密接に関係しており、それを意識した思考は古代文明にも見られます。

- カウティリア(古代インド):「敵の敵は味方である」という実利的な政治哲学を展開。国家の安定と生存を目的とした現実主義的な戦略思考を示しました。

- 孫子(中国):地形や兵力配置を重視する軍事戦略で、戦術レベルの地政学を提唱。『孫子兵法』では地勢が勝敗を左右する要素として位置づけられています。

- アリストテレス(ギリシャ):理想国家の構成や地理条件を論じた『政治学』が原点のひとつ。国家の繁栄と統治形態は、その地理的環境と密接に結びついているという視点を提供しました。

これらの思想はまだ体系化された理論とは言えませんが、「土地」と「政治」の関係性を直感的に捉えようとする試みであり、後の地政学的発想の土台となっています。

ドイツ地政学と帝国主義の拡大

地政学が学問として本格的に体系化されたのは、19世紀末から20世紀初頭にかけてのドイツにおいてです。この時期は国家間の領土競争や帝国主義の高まりと重なり、地政学的な視座が必要とされた時代背景がありました。

- フンボルトとリッター:自然環境と人間社会を結びつけ、近代地理学の基礎を築いた人物。地理を単なる地図ではなく、文明や国家の成り立ちを説明する学問として発展させました。

- ラッツェル:国家は有機体であり、拡張のために「生存圏」が必要とする理論を展開。国家の力は空間によって規定されるという「空間の論理」を提示しました。

- チェレーン:地政学という言葉を初めて用い、国家を「力の単位」として捉える視座を提示。国家は生きた存在であり、地理的・政治的な環境に適応していくべきだと考えました。

このように、地政学は当時の帝国主義政策やブロック経済の理論的支柱として機能するようになり、地理と権力の関係を科学的に分析する学問分野として急速に確立していきました。

地政学の歪みと再評価の必要性

20世紀前半、特に第二次世界大戦期には、地政学が特定の国家戦略に利用されることで学問的な中立性を失い、「侵略の理論」として批判されるようになりました。地政学に対する警戒感はこの時代に端を発しています。

当時、ドイツの一部学者が提唱した以下のような理論が、その背景にありました:

- レーベンスラウム(生存圏):国家は生き残るために空間を拡大すべきという考え。

- アウタルキー(自給経済):封鎖や制裁に備えるための経済的自立圏構想。

- パンリージョン(文明圏):言語や文化を軸にした地域ブロックの形成。

- ランドパワー vs シーパワー:大陸国家と海洋国家の対立という地政的視座。

- フロンティア(動的国境):国境線を固定的ではなく、戦略的に拡張できるものとする考え。

こうした概念は、一部政権によって国家拡張や侵略の正当化に利用され、結果的に地政学全体への不信感を招きました。しかし現代では、このような歪んだ応用と、理論としての本来の価値を明確に区別することが求められています。地政学の再評価と正しい理解が、国際社会を読み解くための重要な土台となるのです。

地政学を学ぶなら「e-JINZAI lab.」の地政学理解研修

地政学を本格的に学びたいビジネスパーソンや、国際ニュースを深く理解したい方に最適なのが、e-JINZAI lab.の地政学理解研修です。

この研修は、戦略研究の視点から地政学を体系的に解説する構成となっており、段階的に理解を深められるように初級・中級・上級の3ステップで設計されています。すべての講義が動画形式で視覚的にも分かりやすく構成されており、通勤中やスキマ時間を活用して受講できるため、忙しい社会人にも最適です。

地政学を学ぶことは、単なる教養の獲得ではありません。それは、世界の構造を読む力を得ることであり、自らの立ち位置と未来を主体的に設計していくための知的武装でもあります。

初級編では、「戦略の階層」や地政学の歴史的な源流について学びます。国家の意思決定や行動の背後にある「戦略的な層構造」を理解することで、表面的な出来事に惑わされず、物事の根本を読み解く力が身につきます。現在、初回動画を無料公開中です。下記よりぜひご覧ください。

まとめ:ニュースの“地図”を手に入れる第一歩

地政学を学ぶことは、単に知識を増やすことではありません。それは、「世界をどう見るか」という自分自身の視点を再構築することに他なりません。e-JINZAI lab.の地政学理解研修を通じて、国際ニュースに振り回されるのではなく、戦略的に世界を読み解く自分を育ててみませんか?

あなたの視座が変われば、世界の見え方も必ず変わります。