クラウドファンディングとは?初心者が知るべき基本知識

KEYWORDS ビジネスモデル

近年、「クラウドファンディング」という言葉を耳にする機会が増えています。新しい商品やサービス、社会貢献プロジェクトまで、あらゆる分野でこの仕組みが活用されるようになりました。

しかし、初めて挑戦しようとする人にとっては「そもそもどういう仕組みなのか?」「リスクはあるのか?」と不安に思うことも多いでしょう。この記事では、クラウドファンディングの基礎を分かりやすく解説し、初心者が第一歩を踏み出すための知識を整理します。

⇒ 新しいビジネスモデルを知る|e-JINZAI for business

目次

クラウドファンディングとは何か?

クラウドファンディングを理解するためには、まずその仕組みと歴史を押さえることが大切です。ここでは、基本的な定義と、世界や日本での発展の流れを見ていきましょう。

クラウドファンディングの基本的な仕組み

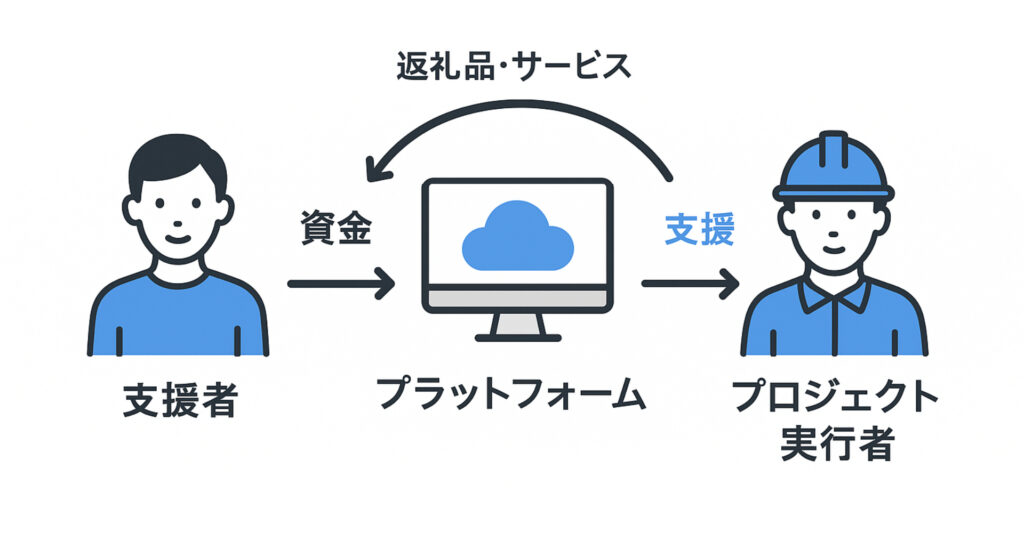

クラウドファンディング(crowdfunding)は、「群衆(crowd)」と「資金調達(funding)」を組み合わせた造語で、インターネットを通じて不特定多数の人々から少額ずつ資金を集める仕組みを指します。従来の銀行融資や投資家からの出資とは異なり、プロジェクトの内容に共感した人が支援する点が特徴です。

クラウドファンディングが注目される理由の一つは、資金調達と同時にマーケティング効果を得られる点にあります。支援者は単なる出資者ではなく、初期の顧客や応援者として、商品やサービスを広めてくれる存在となります。これにより、従来型の資金調達にはなかった「ファンづくり」の側面が加わり、プロジェクトの成功を後押しします。

世界と日本における歴史的背景

クラウドファンディングの考え方は、実はインターネットが普及する以前から存在していました。例えば、自由の女神の台座建設費用は新聞を通じて寄付を募り、民衆の力で実現しました。日本でも、寺院や仏像の修復費を「勧進」という形で募った歴史があります。

インターネットの普及により、この仕組みは2000年代に現代版へと進化しました。アメリカでは「Indiegogo(2008年)」や「Kickstarter(2009年)」が誕生し、世界中のクリエイターやスタートアップが資金を集められるようになりました。日本では2011年に「CAMPFIRE」や「READYFOR」が立ち上がり、東日本大震災を機に寄付型プロジェクトが急速に広まりました。こうして、クラウドファンディングは社会貢献から商品開発まで幅広く活用されるようになったのです。

クラウドファンディングの種類と仕組み

クラウドファンディングには複数のタイプと資金調達方式があります。代表的な分類を押さえることで、自分に合ったスタイルを選びやすくなります。

主な3つのタイプ

クラウドファンディングは大きく3つに分けられます。

- 購入型

支援者は資金を出す代わりに商品やサービスを受け取ります。新商品の先行販売や限定グッズの提供など、もっとも参加しやすい形式で、日本国内の主流となっています。 - 寄付型

社会貢献を目的とし、リターンを求めない支援です。災害復興や医療支援、地域振興などでよく利用され、支援者は共感を基準に参加します。 - 金融型

出資に対して金銭的リターンを得る仕組みです。融資型(ソーシャルレンディング)、株式型、投資型に分かれます。大きな資金調達が可能ですが、法律や税制が複雑で、一定のリスクも伴います。

募集方式の違い

クラウドファンディングの募集には、次の2方式があります。

- All-or-Nothing方式

目標金額に到達した場合のみ資金を受け取れる方式。支援者にとってリスクが低いため安心感があり、信頼性が高まります。 - All-in方式

目標未達でも集まった分だけ資金を受け取れる方式。柔軟性はあるものの、支援者にとっては「プロジェクトが小規模化するのでは」と懸念を抱かれる可能性もあります。

どちらを選ぶかは、プロジェクトの性質やリスク許容度に応じて判断する必要があります。

オンライン研修・eラーニング

オンライン研修・eラーニング

e-JINZAIの

活用資料

- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)

- e-JINZAI for service(サービス業向け)

- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。

資料内容

-

e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。

国内市場と活用事例

日本国内でもクラウドファンディングは急速に普及しており、成長市場として注目されています。活用の広がりや代表的なプラットフォームを見てみましょう。

国内市場の成長動向

矢野経済研究所の調査によると、2020年度の国内クラウドファンディング市場規模は約1,841億円に達しました。特に新型コロナウイルスの影響下では、医療従事者支援や飲食店の救済、イベント救済プロジェクトなどが急増し、多くの支援を集めました。

市場の伸びは単なる一時的な現象ではなく、クラウドファンディングが資金調達の新しいスタンダードとして定着しつつあることを示しています。2021年度以降はコロナ関連の需要が一段落したものの、株式型や不動産型の案件が伸びており、今後も多様化が進むと見込まれます。

代表的なプラットフォームと特徴

国内には数多くのクラウドファンディングサイトが存在し、それぞれ特徴があります。

【クラウドファンディングサイト一例】

- CAMPFIRE:国内最大規模。幅広いジャンルをカバーし、個人から法人まで幅広く利用可能。

- Makuake:ガジェットやライフスタイル商品に強く、百貨店やメディア連携を持つ。

- BOOSTER:PARCOが協力するエンタメ系に強いプラットフォーム。

- Kibidango:手数料が比較的安く、Kickstarterとの連携にも対応。

- MotionGallery:映画や音楽などアート系プロジェクトに特化。

これらのプラットフォームは、資金調達だけでなく商品のPRや販路拡大の場としても機能しており、マーケティング戦略の一環としての利用価値も高まっています。

成功させるためのステップ

クラウドファンディングを成功に導くには、事前の準備と実行段階での工夫が欠かせません。重要なプロセスを順を追って確認していきましょう。

プロジェクト計画の立案と準備

成功するプロジェクトは例外なく、入念な計画を持っています。支援者が共感しやすいストーリーや明確な目標を提示し、資金の使途を透明に示すことが重要です。また、返礼品(リターン)の設定も工夫が必要です。限定性や希少性を打ち出すことで支援意欲を高められます。

さらに、プロジェクトページの構成も大きなポイントです。写真や動画を活用して魅力を視覚的に伝え、文章では「なぜこのプロジェクトをやるのか」を熱意を持って語ることが成功のカギになります。

情報発信と支援者とのコミュニケーション

クラウドファンディングの公開期間中は、支援者に「進んでいる」「安心できる」と感じてもらうことが大切です。SNSでの更新や支援者へのメール連絡は、単なる告知ではなく「共にプロジェクトを育てていく」意識を持って行うと効果的です。

特に中盤以降は支援が停滞しやすいため、途中経過を発信したり、新しいリターンを追加したりする工夫で再び注目を集めることができます。

注意点と法律面

便利な仕組みである一方で、クラウドファンディングにはリスクや法的な留意点も存在します。事前に理解しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

プロジェクト遂行に伴うリスク

クラウドファンディングはリスクが少ないといわれますが、実際には多くの課題があります。目標未達で資金が集まらないことや、返礼品の生産・発送が遅れるケースも珍しくありません。また、支援者からの期待が大きい分、計画の頓挫は信頼を大きく損ないます。

そのため、単に資金調達を目的とするのではなく、支援者に誠実に対応する姿勢が不可欠です。

法律と税務上の留意点

クラウドファンディングの種類によって適用される法律や税制は異なります。購入型では特定商取引法や景品表示法が関わり、寄付型では贈与税の問題が生じることもあります。金融型では金融商品取引法などの規制が厳しく、専門知識が必要です。

また、法人が資金を受け取った場合は法人税、個人が受け取った場合は所得税が発生する可能性があります。正しい会計処理を行うためにも、税理士などの専門家に相談するのが安心です。

まとめ

クラウドファンディングは、資金調達の手段であると同時に、マーケティングやファンづくりの場としても大きな可能性を持っています。初心者にとってはリスクを抑えて挑戦できる点が魅力ですが、成功には継続的な情報発信と支援者との信頼関係が欠かせません。単なる資金集めではなく、共感をベースにしたプロジェクトとして進めることで、資金以上の成果を得られるでしょう。

ビジネスモデル研修

情報技術の発展や市場形成の複雑化によって、新しいビジネスモデルが多く確立されています。不確実性の高い時代に、組織や個人が生き残るためにはこうした新たなビジネスモデルについて常にアンテナを張ることが重要です。本研修で学ぶことで、新規・既存事業の両利きの経営を行う手法をはじめ、新規事業を開発する思考力のほか、ビジネスモデル・プランの実践術や自身が目指すビジネスを実現するスキルなどを磨き上げることができます。

2週間無料お試しはこちら