ジョハリの窓とは?自己理解とコミュニケーション向上の完全ガイド

あなたは自分自身をどれだけ理解していると思いますか?また、周囲の人との関係において、お互いをどの程度把握できているでしょうか。ジョハリの窓は、これらの疑問に答える心理学の優れたフレームワークです。

1955年にジョセフ・ルフトとハリー・インガムによって開発されたこの手法は、自己認識とコミュニケーションの質を飛躍的に向上させるツールとして、現在でも多くの組織や個人に活用されています。

本記事では、ジョハリの窓の基本概念から実践的な活用方法まで、包括的に解説します。自己理解を深めたい方、チームワークを向上させたい管理職の方、人間関係を改善したい方に必見の内容です。

目次

- ジョハリの窓とは?基本概念を理解しよう

- ジョハリの窓の4つの領域を詳しく解説

- ジョハリの窓を実践で活用する方法

- ジョハリの窓の効果とメリット

- ジョハリの窓を使う際の注意点と限界

- 関連する心理学理論との比較

- 実際の導入事例とケーススタディ

- まとめ

ジョハリの窓とは?基本概念を理解しよう

ジョハリの窓の定義と歴史的背景

ジョハリの窓(Johari Window)は、アメリカの心理学者ジョセフ・ルフト(Joseph Luft)とハリー・インガム(Harry Ingham)によって1955年に開発された、対人関係における自己理解とコミュニケーション改善のためのモデルです。名前は2人の名前「Jo(Joseph)」と「Hari(Harry)」を組み合わせて付けられました。

このモデルは、グループダイナミクス研究の一環として生まれ、人間関係トレーニングやチームビルディングの分野で広く採用されています。シンプルでありながら深い洞察を提供する点で、心理学における古典的ツールとして現在も高く評価されています。

なぜジョハリの窓が重要なのか

現代社会では、多様化する価値観や働き方の変化により、効果的なコミュニケーションの重要性がますます高まっています。リモートワークの普及、世代間ギャップ、グローバル化による文化的多様性など、さまざまな要因がコミュニケーションを複雑化させています。

ジョハリの窓は、これらの課題に対する実践的な解決策を提供します。自分自身への理解を深めることで、他者との関係性を改善し、チーム全体のパフォーマンス向上にも寄与します。特に、管理職やリーダーポジションにある方にとって、部下との信頼関係構築や組織運営において欠かせないツールといえるでしょう。

また、個人レベルでも、キャリア開発や人間関係の悩み解決、自己成長の促進など、幅広い場面でその効果を発揮します。

ジョハリの窓の4つの領域を詳しく解説

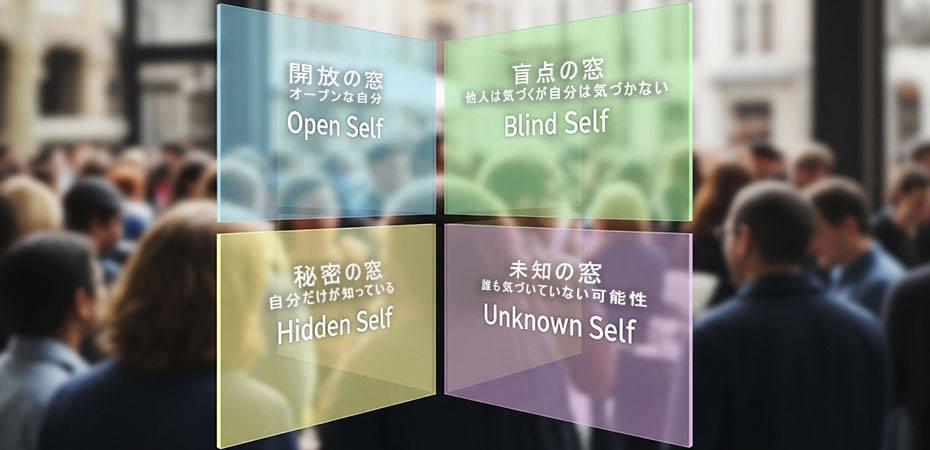

ジョハリの窓は、自己と他者の認識を2×2のマトリックスで表現し、4つの領域に分類します。

| 自分が知っている | 自分が知らない | |

|---|---|---|

| 他人が知っている | 開放の窓 オープンな自分 |

盲点の窓 他人は気づくが自分は気づかない |

| 他人が知らない | 秘密の窓 自分だけが知っている |

未知の窓 誰も気づいていない可能性 |

開放の窓(自分も他人も知っている領域)

開放の窓は、自分自身も認識しており、周囲の人々も知っている情報や特徴が含まれる領域です。これには、公開されている個人的な情報、明らかな性格的特徴、スキルや能力、趣味や興味などが含まれます。

具体例として、「営業成績が優秀」「明るく社交的な性格」「英語が得意」「音楽鑑賞が趣味」などが挙げられます。この領域が大きいほど、周囲との間に透明性があり、コミュニケーションがスムーズになります。

開放の窓を拡大することで、他者との信頼関係が深まり、協力関係が築きやすくなります。ただし、プライベートな情報まですべて開示する必要はなく、適切な境界線を保つことも重要です。

盲点の窓(自分は知らないが他人は知っている領域)

盲点の窓は、自分では気づいていないが、周囲の人々には見えている自分の特徴や行動パターンが含まれる領域です。無意識の癖、表情の変化、話し方の特徴、ストレス時の反応パターンなどがこれに該当します。

例えば、「緊張すると早口になる」「意見が対立すると腕を組む癖がある」「相手の話を最後まで聞かずに結論を急ぐ傾向がある」といった行動が含まれます。

この領域への気づきは、他者からのフィードバックによって得られます。建設的なフィードバックを受け入れることで、自己認識を深め、コミュニケーション能力を向上させることができます。

秘密の窓(自分は知っているが他人は知らない領域)

秘密の窓は、自分では認識しているが、他者には知られていない内面的な情報が含まれる領域です。個人的な価値観、過去の経験、内心の感情、将来への不安や希望、秘密にしている趣味や関心事などがこれに該当します。

具体例として、「実は人前で話すことに不安を感じている」「チームリーダーになりたいと思っている」「前職での失敗をまだ引きずっている」などが挙げられます。

適切なタイミングでこの領域の情報を開示することで、他者との関係をより深いレベルで築くことができます。ただし、すべてを開示する必要はなく、相手との関係性や状況を考慮した判断が重要です。

未知の窓(自分も他人も知らない領域)

未知の窓は、自分自身も周囲の人々も認識していない潜在的な能力や特徴が含まれる領域です。まだ発見されていない才能、未体験の状況での反応パターン、ストレス下での創造性、新しい環境での適応能力などがこれに該当します。

この領域は、新しい挑戦や体験を通じて徐々に明らかになります。例えば、「リーダーシップを発揮したことがなかったが、緊急事態で優れた指揮能力を示した」「芸術的な才能があることを偶然発見した」といったケースがあります。

ジョハリの窓を実践で活用する方法

個人での自己分析への応用

ジョハリの窓を個人の自己分析に活用する際は、以下のステップを踏むことが効果的です。

まず、現在の自分を4つの領域に分類してみましょう。開放の窓には、既に周囲に知られている自分の特徴を書き出します。秘密の窓には、他人に知られていない内面的な思いや経験を整理します。

次に、信頼できる人々から率直なフィードバックを求めます。これにより盲点の窓の内容を知ることができます。フィードバックを受ける際は、防御的にならず、建設的な意見として受け入れる姿勢が重要です。

定期的な振り返りとして、月に一度程度、自分のジョハリの窓を更新し、変化を記録することで、継続的な自己成長につなげることができます。日記やジャーナリングと組み合わせることで、より深い自己理解が得られるでしょう。

チームや組織での活用事例

組織においてジョハリの窓を活用する場合、以下のような方法が効果的です。

1on1ミーティングでは、上司と部下が互いのジョハリの窓について話し合うことで、相互理解を深めることができます。部下の成長支援や適切な業務配分にも役立ちます。

チームビルディング研修では、メンバー同士がジョハリの窓を共有し、互いの強みや改善点について建設的な対話を行います。これにより、チーム内の信頼関係が強化され、協力体制が構築されます。

360度フィードバックシステムとの連携により、上司、同僚、部下からの多角的な視点を統合し、より包括的な自己認識を促進することも可能です。人材育成プログラムにおいても、個人の成長計画策定の基盤として活用されています。

➡専門的な知識を持った研修会社が提供するチームビルディング研修

コミュニケーション改善のテクニック

ジョハリの窓を活用したコミュニケーション改善では、フィードバックの質が重要です。相手の人格を否定するのではなく、具体的な行動や状況に焦点を当てた建設的な意見交換を心がけます。

また、自己開示の適切なレベルを判断し、段階的に信頼関係を築いていくことで、より深いコミュニケーションが可能になります。相手の反応を観察し、適切なペースで関係性を発展させることが大切です。

ジョハリの窓の効果とメリット

個人レベルでの効果

ジョハリの窓を活用することで得られる個人レベルでの効果は多岐にわたります。

自己理解の深化により、自分の強みと弱みを客観的に把握できるようになります。これにより、キャリア選択や目標設定がより明確になり、効果的な自己成長戦略を立てることができます。

他者からのフィードバックを建設的に受け入れることで、自信の向上につながります。盲点の窓を認識し改善することで、コミュニケーション能力が向上し、人間関係のストレスが軽減されます。

また、自分の感情や反応パターンを理解することで、ストレス管理能力も向上します。困難な状況に直面した際も、冷静に対処できるようになるでしょう。

組織レベルでの効果

組織においてジョハリの窓が広く活用されることで、以下のような効果が期待できます。

| 効果項目 | 具体的な改善内容 | 測定指標例 |

|---|---|---|

| チームワーク向上 | メンバー間の理解深化、協力体制強化 | プロジェクト成功率、チーム満足度スコア |

| コミュニケーション効率化 | 誤解の減少、意思決定速度向上 | 会議時間短縮、メール往復回数減少 |

| 生産性向上 | 適材適所の人材配置、業務効率改善 | 業務完了時間、品質指標 |

| 離職率改善 | 職場環境満足度向上、人間関係の改善 | 年間離職率、従業員エンゲージメント |

チーム内でお互いの特徴を理解することで、より効果的な役割分担が可能になり、プロジェクトの成功率が向上します。また、オープンなコミュニケーション文化の醸成により、創新的なアイデアの創出も促進されます。

科学的根拠と研究結果

ジョハリの窓の効果については、多くの心理学研究で実証されています。組織心理学の分野では、自己開示とチームパフォーマンスの相関関係について数多くの研究が行われており、適切な自己開示がチーム内信頼の構築に有意な効果を示すことが確認されています。

また、企業での導入効果測定において、ジョハリの窓を活用した研修プログラムを実施した組織では、従業員満足度の向上、離職率の減少、コミュニケーション品質の改善などが報告されています。長期的な追跡調査では、継続的な活用により効果が持続することも示されています。

ジョハリの窓を使う際の注意点と限界

実践時の注意事項

ジョハリの窓を実践する際は、いくつかの重要な注意点があります。

まず、プライバシーの配慮が不可欠です。すべての情報を開示する必要はなく、個人の境界線を尊重することが重要です。特に、トラウマティックな経験や非常にプライベートな情報については、無理に開示を求めるべきではありません。

心理的安全性の確保も重要な要素です。参加者が安心してフィードバックを交換できる環境を整備し、批判的ではなく建設的な対話を促進する必要があります。ファシリテーターの適切な進行により、参加者の心理的負担を軽減することが重要です。

強制的な開示は逆効果になる危険性があります。自発的な参加と段階的な信頼関係の構築を基本とし、無理強いは避けるべきです。また、文化的背景や個人の価値観の違いも考慮し、多様性を尊重したアプローチが求められます。

手法の限界と補完的アプローチ

ジョハリの窓には一定の限界も存在します。文化的差異により、自己開示に対する考え方が大きく異なる場合があります。例えば、集団主義的な文化では個人的な情報の開示に消極的な傾向があり、個人主義的な文化では比較的オープンな場合があります。

個人差による効果の違いも考慮すべき点です。内向的な人と外向的な人では、フィードバックの受け取り方や自己開示のペースが異なります。これらの個性を理解し、それぞれに適したアプローチを取ることが重要です。

効果を最大化するためには、他の心理学的手法との組み合わせが有効です。エゴグラム分析、MBTI、ストレングスファインダーなどのツールと併用することで、より包括的な自己理解が得られます。また、継続的な取り組みが不可欠であり、一度の実施だけでは限定的な効果しか期待できません。

関連する心理学理論との比較

エゴグラムとの違い

エゴグラムは、交流分析理論に基づいて個人の心理状態を5つの自我状態(CP、NP、A、FC、AC)で分析するツールです。ジョハリの窓との主な違いは、エゴグラムが個人の内面的な心理構造に焦点を当てるのに対し、ジョハリの窓は自己と他者との関係性における認識のギャップに注目することです。

エゴグラムは個人の行動パターンや思考の傾向を理解するのに適しており、一方でジョハリの窓はコミュニケーション改善や対人関係の向上により直接的に役立ちます。両者を併用することで、内面的な理解と外面的な関係性改善の両方にアプローチすることが可能になります。

実際の活用場面では、まずエゴグラムで個人の基本的な特性を把握し、その後ジョハリの窓を用いて他者との関係性を分析するといった段階的なアプローチが効果的です。

マズローの欲求階層説との関連

マズローの欲求階層説における自己実現欲求とジョハリの窓には密接な関係があります。ジョハリの窓の活用により自己理解が深まることで、自己実現への道筋がより明確になります。

特に、承認欲求の段階において、ジョハリの窓は重要な役割を果たします。他者からの適切なフィードバックを通じて承認を得ることで、自己肯定感が向上し、次の成長段階への動機となります。

人間的成長の段階において、ジョハリの窓の各領域のバランスが変化していきます。成熟した個人は、開放の窓が適度に大きく、他の領域とのバランスが取れた状態を維持しています。

その他の関連理論

コミュニケーション理論の観点から見ると、ジョハリの窓はシャノンの情報理論における「ノイズ」の概念と関連があります。自己と他者の認識のギャップがコミュニケーションのノイズとなり、情報伝達の精度を低下させる可能性があります。

組織行動学においては、チームダイナミクスや集団凝集性の理論と密接に関連しています。ジョハリの窓を活用することで、チーム内の心理的安全性が向上し、集団のパフォーマンスが向上することが期待されます。

現代の心理学における位置づけとしては、ポジティブ心理学の流れの中で、個人の強みや潜在能力の発見・活用に貢献する重要なツールとして再評価されています。

実際の導入事例とケーススタディ

企業での導入事例

A社(IT企業、従業員300名)では、管理職研修にジョハリの窓を導入しました。3ヶ月間のプログラムを通じて、管理職20名が部下との1on1ミーティングでこの手法を活用した結果、部下からの管理職評価スコアが平均15%向上しました。また、部下のモチベーション指標も有意に改善されました。

B社(製造業、従業員150名)では、新製品開発チームのチームビルディングプログラムとしてジョハリの窓を活用しました。チームメンバー間の相互理解が深まった結果、プロジェクト完了までの期間が従来の平均より20%短縮され、品質指標も向上しました。メンバーからは「お互いの強みを活かした役割分担ができるようになった」との評価を得ています。

C社(サービス業、従業員500名)では、新人研修プログラムにジョハリの窓を組み込みました。新入社員が早期に職場に適応し、同期同士の絆を深めることで、1年以内の離職率が前年比30%減少しました。具体的な効果測定では、新人の職場満足度スコアが大幅に改善されました。

教育現場での活用

高等学校でのキャリア教育において、生徒が自己理解を深めるツールとしてジョハリの窓が活用されています。進路選択の際の自己分析や、クラスメートとの関係改善に効果を示しており、進路決定への満足度向上が報告されています。

大学でのリーダーシップ育成プログラムでは、学生が将来のキャリアに向けて必要なスキルや特性を発見するためにジョハリの窓を活用しています。学生同士のピアフィードバックを通じて、自己認識が深まり、就職活動における自己PRの質が向上しています。

社会人教育プログラムでは、異業種交流の場でジョハリの窓を活用することで、参加者同士のネットワーク形成が促進されています。学習効果の検証では、プログラム参加後の人脈拡大や転職成功率の向上が確認されています。

個人コーチングでの応用

キャリアコンサルティングにおいて、ジョハリの窓はクライアントの自己理解促進と目標設定支援に活用されています。特に、転職やキャリアチェンジを検討している方に対して、現在の自分と理想の自分のギャップを可視化するツールとして効果的です。

ライフコーチングでは、人生全般の満足度向上を目指すクライアントに対し、人間関係の改善や自己実現の支援ツールとしてジョハリの窓が使用されています。コーチとクライアントの信頼関係構築にも役立っています。

パーソナルブランディング支援では、個人の強みや特徴を客観的に把握し、効果的な自己表現方法を見つけるためにジョハリの窓が活用されています。SNSでの発信内容や転職活動でのアピールポイントの明確化に貢献しています。

まとめ

ジョハリの窓は、自己理解とコミュニケーション向上のための実践的で効果的なツールです。4つの領域(開放・盲点・秘密・未知)を理解し、適切に活用することで、個人の成長と組織の発展の両方を促進できます。

個人レベルでは自己認識の深化、自信の向上、ストレス軽減、人間関係の改善などの効果が得られます。組織レベルでは、チームワークの向上、コミュニケーション効率化、生産性向上、離職率改善などの成果が期待できます。

重要なのは、一度の実践で終わらせるのではなく、継続的に取り組むことです。定期的な振り返りとフィードバックを通じて、より深い自己理解と良好な人間関係を築いていけるでしょう。

あなたも今日からジョハリの窓を活用して、自分自身とのより良い関係、そして周囲の人々との有意義なコミュニケーションを築いてみませんか?まずは信頼できる人との間で、小さな一歩から始めてみることをお勧めします。継続的な実践により、きっと新しい自分の発見と成長を実感できるはずです。