【2025年最新】カスハラ対策実務マニュアル完全ガイド|企業が今すぐ導入すべき対策手法

KEYWORDS ハラスメント

カスハラ対策実務マニュアルの整備は、もはや企業の必須業務となりました。2025年6月に改正労働施策総合推進法が成立し、2026年中にカスハラ対策が法的義務化されることが決定しています。

本記事では、カスハラ対策実務マニュアルの作成から運用まで、企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策手法を詳しく解説します。

法改正への対応はもちろん、従業員の精神的負担軽減と優秀な人材の離職防止にもつながる実効性のある対策をご紹介します。

目次

- カスハラ対策実務マニュアルの重要性と法的背景

- カスハラ対策実務マニュアルの基本構成要素

- 実務マニュアル作成の5つのステップ

- 効果的なカスハラ対策実務マニュアルの運用方法

- 業界別カスハラ対策実務マニュアルの特徴

- カスハラ対策実務マニュアル導入後の効果測定

- まとめ

カスハラ対策実務マニュアルの重要性と法的背景

カスハラ対策義務化の最新動向

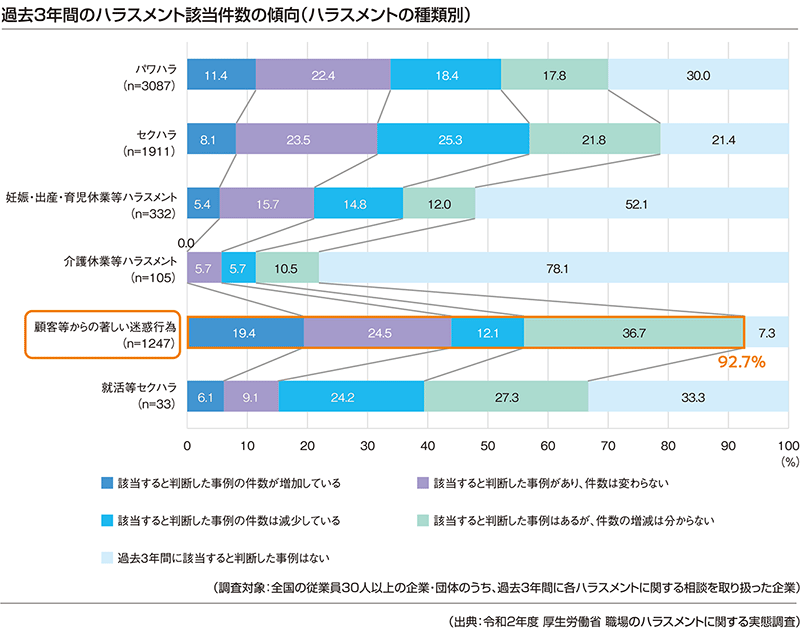

2025年6月に成立した改正労働施策総合推進法により、企業のカスハラ対策が2026年中に法的義務となることが確定しました。この法改正により、従業員が顧客からの著しい迷惑行為に遭遇した際の適切な対応措置を講じることが企業の責務となります。

厚生労働省は既に企業向けのカスハラ対策指針を発表しており、相談体制の整備、適切な配置転換、被害者のメンタルヘルスケアなど、包括的な対策を求めています。あなたの会社では、この義務化に向けた準備は進んでいますか?

対策の遅れは、法的リスクだけでなく、従業員の離職や企業イメージの悪化にもつながる重大な問題です。従業員研修プログラムの整備とともに、実務マニュアルの作成が急務となっています。

企業が直面するカスハラリスクと影響

カスハラが企業に与える影響は、単なる従業員の精神的負担にとどまりません。労働政策研究・研修機構の調査によると、カスハラを経験した従業員の約30%が離職を検討し、企業の人材確保に深刻な影響を与えています。

特に深刻なのは、カスハラが原因で発生する以下のような問題です。従業員のメンタルヘルス不調による休職や治療費の増加、優秀な人材の離職による生産性の低下、企業の社会的信頼性の失墜とブランドイメージの悪化などが挙げられます。

さらに、カスハラへの対応が不適切だった場合、従業員から安全配慮義務違反で訴えられるリスクも高まります。これらのリスクを回避するためにも、カスハラ対策実務マニュアルの整備は不可欠です。

| 影響カテゴリ | 具体的な影響内容 | 想定されるリスク・事例 |

|---|---|---|

| メンタルヘルス悪化 | 精神的ストレス、うつ、不眠、適応障害など | 長期休職・通院・労災申請(精神障害による労災) |

| 離職・人材流出 | モチベーション低下・退職検討 | 優秀な人材の流出、人材不足による業務停滞 |

| 生産性の低下 | 業務効率の悪化・顧客対応品質の低下 | トラブル対応に追われ、本来業務に集中できない |

| 組織風土の悪化 | 従業員間の不信感・消極的な職場雰囲気 | 組織全体の士気低下、エンゲージメントの低下 |

| ブランドイメージの毀損 | SNS等での告発・悪評拡散 | 「対応が悪い企業」としての評判低下 |

| 法的リスク | 安全配慮義務違反による訴訟 | 損害賠償請求、労基署対応、社会的信用の失墜 |

実務マニュアル整備の法的必要性

改正労働施策総合推進法では、事業主に対して「顧客等からの著しい迷惑行為に起因する問題に関し、雇用管理上必要な措置を講じる義務」が課されます。この措置には、相談体制の整備、適切な対応方法の周知、被害者への配慮などが含まれます。

法的義務を果たすためには、単に口頭での指導や注意喚起だけでは不十分です。明文化されたカスハラ対策実務マニュアルが必要であり、これにより従業員が一貫した対応を取れるようになります。

また、マニュアルの整備により、企業が適切な対策を講じていることを対外的に示すことができ、労働基準監督署の調査や従業員からの訴訟リスクを軽減できます。法改正対応支援サービスを活用することで、確実な対応が可能になります。

カスハラ対策実務マニュアルの基本構成要素

カスハラの定義と判断基準の明確化

効果的なカスハラ対策実務マニュアルの第一歩は、カスハラの定義を明確にすることです。東京都が発表した指針では、カスハラを「顧客等からの著しい迷惑行為」と定義し、暴言、恫喝、長時間の拘束、同じ内容の繰り返しクレーム、セクハラ行為などを具体例として挙げています。

しかし、単に定義を示すだけでは現場での判断に迷いが生じます。そこで重要なのが、判断基準の明確化です。例えば、「30分以上の執拗な苦情」「人格を否定する発言」「他の顧客への迷惑行為」など、具体的な判断基準を設定することが必要です。

さらに、グレーゾーンの事例についても、段階的な対応方法を示すことで、現場の混乱を防ぐことができます。業界や職種によって異なる特性を考慮した判断基準の設定が、実効性の高いマニュアル作成の鍵となります。

対応フローチャートの作成方法

カスハラ対策実務マニュアルにおいて、対応フローチャートは最も重要な要素の一つです。従業員が迷わず適切な対応を取れるよう、段階的な対応手順を視覚的に示すことが必要です。

基本的なフローは以下のような構成になります。まず、カスハラの疑いがある事案が発生した際の初期対応として、冷静な対話による問題解決の試み、上司への報告と相談を行います。次に、エスカレーション段階では、責任者による対応、必要に応じて外部専門家への相談、警察への通報検討を実施します。最後に、事後対応として、事案の記録と報告、被害者へのケア、再発防止策の検討を行います。

フローチャートには、各段階での判断基準と対応時間の目安も明記し、従業員が迅速かつ適切な判断を下せるようにします。相談窓口設置支援と組み合わせることで、より効果的な対応体制を構築できます。

エスカレーション体制の整備

カスハラ対策実務マニュアルでは、問題が深刻化した場合のエスカレーション体制を明確に定める必要があります。現場の従業員だけでは対応が困難な場合に、迅速に上位者や専門部署に引き継げる体制の構築が重要です。

エスカレーション体制には、以下の要素が含まれます。第一段階として現場責任者への報告、第二段階として部門長や人事部への相談、第三段階として経営陣や外部専門家への報告、最終段階として警察や弁護士への相談です。

各段階での判断基準と対応時間を明確にし、24時間体制での対応が可能な連絡網を整備することも必要です。特に、従業員の安全が脅かされる可能性がある場合は、即座に警察に通報する判断基準を明確にしておくことが重要です。

実務マニュアル作成の5つのステップ

現状分析と課題の洗い出し

カスハラ対策実務マニュアルの作成は、自社の現状を正確に把握することから始まります。過去1年間のクレームやトラブル事例を分析し、カスハラに該当する可能性がある事案を特定します。

現状分析では、以下の項目を詳細に調査します。カスハラ事案の発生頻度と内容、被害を受けた従業員の部署や職種、現在の対応方法とその効果、従業員の精神的負担やストレス状況、既存の相談窓口の利用状況です。

この分析結果を基に、自社特有のリスクパターンを把握し、それに対応した実務マニュアルを作成します。従業員へのアンケート調査も実施し、現場の声を反映させることで、より実効性の高いマニュアルが完成します。効果測定・分析サービスを活用することで、客観的な現状把握が可能になります。

業種別対応策の策定

カスハラ対策実務マニュアルは、業種や職種の特性に応じてカスタマイズする必要があります。小売業、サービス業、製造業など、それぞれ異なるカスハラリスクに対応した対策を策定することが重要です。

小売業では、店舗での直接的な接客場面が多く、返品や交換に関するトラブルが発生しやすい傾向があります。一方、コールセンターでは長時間の電話対応による精神的負担が大きく、録音システムの活用や通話時間の制限などの対策が効果的です。

製造業のBtoB取引では、契約内容や品質問題に関する専門的なクレームが多く、技術部門との連携体制が重要になります。業種別の特性を理解し、それぞれに適した対応策を含むマニュアルを作成することで、現場での実用性が大幅に向上します。

従業員研修プログラムの構築

カスハラ対策実務マニュアルの効果を最大化するためには、従業員研修プログラムの構築が不可欠です。マニュアルを配布するだけでは、実際の現場での適切な対応は期待できません。

研修プログラムには、以下の要素を含める必要があります。カスハラの定義と具体例の理解、対応フローチャートの使用方法、コミュニケーションスキルの向上、ストレス管理とメンタルヘルスケア、緊急時の対応方法です。

ロールプレイング形式の実践的な研修を実施し、様々なシナリオに対応できる能力を養成します。また、定期的な研修の実施により、従業員の対応スキルを継続的に向上させることができます。業界別対策コンサルティングにより、より効果的な研修プログラムの設計が可能です。

効果的なカスハラ対策実務マニュアルの運用方法

定期的な見直しとアップデート

カスハラ対策実務マニュアルは、一度作成すれば終わりではありません。社会情勢の変化や新たなカスハラ手法の出現に対応するため、定期的な見直しとアップデートが必要です。

見直しの頻度は、最低でも年1回、できれば半年に1回程度が理想的です。見直しの際は、新たに発生した事案の分析、従業員からのフィードバック、法改正や指針の変更への対応、他社事例の研究を行います。

また、マニュアルの改訂時には、全従業員への周知と追加研修を実施し、変更内容を確実に浸透させることが重要です。デジタル化されたマニュアルを活用することで、迅速なアップデートと配布が可能になります。

相談窓口の設置と活用

カスハラ対策実務マニュアルの効果を高めるためには、従業員が気軽に相談できる窓口の設置が不可欠です。相談窓口は、カスハラ被害の早期発見と適切な対応を可能にする重要な仕組みです。

相談窓口には、以下の機能が必要です。24時間対応可能な連絡体制、匿名での相談受付、専門的な知識を持った担当者の配置、相談内容の守秘義務の徹底、迅速な対応と解決策の提示です。

外部の専門機関との連携も重要で、法的問題については弁護士、メンタルヘルスについては産業医やカウンセラーとの連携体制を構築します。相談窓口の存在を従業員に周知し、利用しやすい環境を整備することで、カスハラ被害の深刻化を防ぐことができます。

記録・報告システムの構築

カスハラ対策実務マニュアルの運用において、事案の記録と報告システムの構築は極めて重要です。適切な記録により、問題の傾向分析や再発防止策の検討が可能になります。

記録すべき項目には、事案の発生日時と場所、関係者の情報、カスハラの内容と経緯、対応措置と結果、従業員への影響、再発防止策などが含まれます。これらの情報を体系的に管理することで、より効果的な対策を講じることができます。

デジタル化された報告システムを導入することで、迅速な情報共有と分析が可能になります。また、定期的な報告書の作成により、経営陣への情報提供と意思決定の支援を行うことができます。カスハラ対策システム導入により、効率的な記録・報告システムの構築が可能です。

業界別カスハラ対策実務マニュアルの特徴

小売業界のカスハラ対策ポイント

小売業界では、店舗での直接的な顧客対応が多く、返品・交換、価格交渉、商品の欠陥などに関するトラブルが頻繁に発生します。カスハラ対策実務マニュアルでは、これらの特殊事情に対応した対策が必要です。

小売業特有の対策として、店舗レイアウトの工夫による安全確保、防犯カメラの設置と録画システムの活用、警備員との連携体制、他の顧客への配慮を含めた対応方法、売場責任者への迅速な報告体制などが重要です。

また、繁忙期や特売日などの特殊な状況での対応方法も明記し、従業員が混乱しないよう配慮します。レジ担当者や売場スタッフなど、職種別の対応マニュアルを作成することで、より実践的なガイドラインを提供できます。

サービス業界の特殊事情への対応

サービス業界では、無形のサービスを提供することから、顧客の期待値と実際のサービス内容に乖離が生じやすく、これがカスハラの原因となることが多いです。特に、宿泊業や飲食業、美容業などでは、長時間の接客や個人的な空間での対応が求められます。

サービス業界のカスハラ対策実務マニュアルでは、サービス内容の事前説明と期待値の調整、個室や密室での対応時の安全確保、アルコールが関わる場面での対応方法、顧客の個人情報保護とプライバシー配慮、チーム対応による従業員の安全確保などが重要な要素となります。

特に、感情労働の負担が大きいサービス業では、従業員のメンタルヘルスケアを重視した対策が必要です。定期的な休憩の確保や、同僚との情報共有システムの構築により、従業員の精神的負担を軽減できます。

製造業界のBtoB顧客対応

製造業界では、BtoB取引が中心となるため、一般消費者向けのカスハラ対策とは異なる特殊な対応が求められます。技術的な専門知識が必要な場面が多く、契約内容や品質問題に関する高度な交渉が必要です。

製造業のカスハラ対策実務マニュアルでは、技術部門との連携体制、契約書面による責任範囲の明確化、品質問題発生時のエスカレーション、長期取引関係における対応の配慮、法的リスクを考慮した対応方法などが重要な要素となります。

また、海外顧客との取引では、文化的な差異や言語の壁による誤解が生じやすく、これらに対応した特別な配慮が必要です。専門的な知識を持つ担当者の配置と、適切な通訳や翻訳サービスの活用により、円滑な問題解決が可能になります。

カスハラ対策実務マニュアル導入後の効果測定

KPI設定と効果測定方法

カスハラ対策実務マニュアルの導入効果を客観的に評価するためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定と定期的な効果測定が不可欠です。効果測定により、マニュアルの有効性を確認し、必要な改善を行うことができます。

主要なKPIには以下があります。カスハラ事案の発生件数と前年同期比較、従業員の離職率と定着率の変化、カスハラに関する相談窓口の利用状況、従業員のストレス指数とメンタルヘルス状況、顧客満足度調査の結果、対応時間の短縮率などです。

これらのKPIを月次や四半期ごとに測定し、トレンドを分析することで、マニュアルの効果を定量的に把握できます。また、部署別や職種別の分析により、より詳細な改善点を特定することが可能です。

従業員満足度調査の実施

カスハラ対策実務マニュアルの真の効果は、従業員の満足度と安心感の向上にあります。定期的な従業員満足度調査により、マニュアルの実用性と効果を従業員の視点から評価することができます。

調査項目には、マニュアルの理解度と使いやすさ、実際の現場での活用状況、上司や同僚からのサポート体制、相談窓口の利用経験と満足度、カスハラ対策に対する安心感、職場環境の改善度などを含めます。

アンケート調査だけでなく、フォーカスグループインタビューや個別面談を実施することで、より深い洞察を得ることができます。従業員からのフィードバックを真摯に受け止め、マニュアルの改善に反映させることが重要です。

継続的改善プロセスの構築

カスハラ対策実務マニュアルは、導入後も継続的な改善が必要です。PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを活用した継続的改善プロセスを構築することで、常に最適化されたマニュアルを維持できます。

改善プロセスには以下の要素が含まれます。定期的な現状分析と課題の特定、新たな事例やベストプラクティスの収集、従業員からのフィードバックの収集と分析、外部専門家との連携による客観的評価、改善策の立案と実施、効果の検証と次期改善計画の策定です。

継続的改善サポートサービスを活用することで、専門的な知見を基にした効果的な改善が可能になります。また、他社事例の研究や業界動向の把握により、先進的な対策を導入することができます。

まとめ

カスハラ対策実務マニュアルの整備は、2026年の義務化を前に企業が取り組むべき重要課題です。適切なマニュアル作成により、従業員の精神的負担を軽減し、離職防止にもつながります。本記事で紹介した基本構成要素と5つのステップを参考に、自社の業種特性に合わせたカスハラ対策実務マニュアルを今すぐ作成しましょう。

重要なのは、マニュアルの作成だけでなく、従業員研修、相談窓口の設置、継続的な改善を含む包括的なアプローチです。法的義務の履行はもちろん、従業員の安全と企業の持続的発展のためにも、今すぐ行動を開始することが重要です。

従業員研修の実施やシステム導入でお困りの際は、お気軽にビズアップ総研へご相談ください。専門的なサポートにより、効果的なカスハラ対策実務マニュアルの導入を支援いたします。