管理職育成、自己流で限界きてませんか?

「優秀だったあの社員が、なぜ管理職になった途端に苦しんでいるのか?」

そう感じたことはありませんか?

多くの企業で見られるのが、「現場で成果を出していた社員を、そのまま管理職に昇格させる」というキャリアステップです。しかし、実際にはその社員が「人を動かす」ことに苦戦し、組織の足を引っ張ってしまうケースが少なくありません。

特に今の時代、管理職には“プレイヤー”とはまったく異なるスキルが求められています。それにもかかわらず、ほとんどの企業が体系的な育成を行えておらず、自己流マネジメントのまま放置されているのが現実です。

本記事では、そんな管理職育成の「あるある失敗」を振り返りつつ、再現性のある行動分析を取り入れた研修によって、どう変化を生み出せるのかをご紹介します。人事担当者や経営層の皆様に、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

⇒ チームが変わるマネジメントの技術を『e-JINZAI for business』で今すぐチェック!

目次

- 管理職が“突然使えなくなる”理由

- 人事担当者の「もう限界」という悲鳴

- 「自己流マネジメント」が組織を壊す前に

- 研修で使われる「行動分析」とは

- 「部下が育たない」は上司の責任か?

- 「優秀な管理職」には、ある共通点がある

- 成果を出す管理職を育てる研修の中身

- 導入企業のリアルな変化事例

- 研修導入が組織全体に及ぼすインパクト

- まとめ:今こそ、自己流マネジメントから脱却を

管理職が“突然使えなくなる”理由

プレイヤーとして結果を出していた人材が、管理職に昇進した瞬間に迷走しはじめる──これは多くの企業で見られる現象です。原因は本人の能力ではなく、「役割の再定義」ができていないことにあります。

そもそも、管理職は別職種

営業、技術、企画など、どの部門にも共通して言えるのは、プレイヤーとしての成果と、マネージャーとしての適性は全く異なる能力だということです。ところが現場では、実績だけを基準に昇進が決まり、「人を動かす」ためのスキルを教えられないままポストに就けられてしまう。

結果、次のような“ズレ”が生じます。

- 自分が得意なやり方を部下に押し付け、反発される

- チーム全体の成果より、自分の成果を優先してしまう

- 部下との信頼関係が築けず、「何を考えているかわからない」と言われる

- 上層部からも現場からも板挟みになり、モチベーションを失う

そして最も深刻なのは、「本人も苦しんでいる」ということです。

昇進という期待に応えられず、自信をなくし、孤独に陥る──こうして「突然使えなくなる管理職」が量産されてしまうのです。

人事担当者の「もう限界」という悲鳴

人事として管理職を育てたいという想いはある。

でも現場は思うように変わらない──そんなジレンマを抱える担当者の声は、年々増えています。

「研修はやってる。でも変わらない」現実

研修を実施しても現場の行動が変わらない──

それは多くの人事担当者が直面している現実です。

以下の表は、「やっているつもり」になってしまいがちな状況と、その背景にある課題を整理したものです。

| よくある現象 | 見せかけの成果 | 根本的な課題 |

|---|---|---|

| 研修後アンケートで高評価 | 「わかりやすかった」「気づきがあった」との回答 | 感想だけで終わり、行動変容にはつながっていない |

| 有名講師を呼んで1日研修 | 一時的にモチベーションが上がる | 現場の課題に即しておらず、実務に落とし込めない |

| 一部の管理職が積極的に受講 | 意識の高い層が満足する | 本当に育成が必要な層には響いていない・届いていない |

| 単発で完結する研修設計 | 実施後のコストや手間は少ない | 定着を支える仕組みやフォローがないため忘れられる |

研修は“イベント”ではなく、“行動を変えるプロセス”です。

この構造を理解せずに続けても、「育てたつもり」で終わってしまいます。

「自己流マネジメント」が組織を壊す前に

マネジメントスタイルに「正解はない」とよく言われますが、その“個性”が組織に悪影響を及ぼしている場合もあります。

管理職の間でマネジメントの質に大きなバラつきがあると、部下は「どの上司に当たるか次第で成長も満足度も変わる」状態になります。これは、いわゆる“上司ガチャ”です。

この問題を防ぐには、共通のマネジメント言語を導入することが重要です。

行動分析を軸にしたマネジメント研修では、上司が持つべき視点や指導の型を共通言語化することで、「誰が上司でも一定の水準を保てる組織」を目指せます。

研修で使われる「行動分析」とは

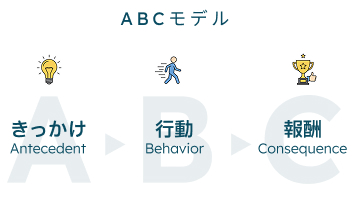

行動分析とは、人の行動を科学的に観察・改善するフレームワークです。

具体的には、行動の「前後関係」に注目し、どんな環境やきっかけ(Antecedent)が行動(Behavior)を引き起こし、報酬(Consequence)が行動を定着させるかを読み解いていきます(ABCモデル)。

研修では、こうした理論をもとに、次のような力が身につきます。

- 感覚ではなく「行動」を捉える観察力

- 適切なフィードバックを返すタイミングと内容

- 行動の変化に合わせた育成アプローチの設計力

これにより、感情的・属人的だったマネジメントから、再現性のある“育てる技術”へと進化させることが可能になります。

「部下が育たない」は上司の責任か?

「若手が受け身」「言っても動かない」そんな言葉は、管理職自身の無力感の表れでもあります。

しかし実際には、“言い方”や“伝え方”を変えるだけで、部下の反応は劇的に変わるのです。

例えば、「もっと積極的に」と抽象的に言うより、「〇〇の打ち合わせではあなたから先に発言してみて」と具体的な行動指示を出すことで、部下は自信を持って動けるようになります。

また、行動が変わった瞬間に「今の発言、すごく良かったね」と即座に伝えるだけで、次も同じ行動が再現されやすくなります。こうした行動を強化する上司の関わり方こそが、部下の成長を左右するのです。

「優秀な管理職」には、ある共通点がある

現場で成果を出している管理職には、ある決定的な共通点があります。それは、“結果ではなく、行動に注目している”ということです。

- 数字だけではなく、プロセスを観察して改善点を見出す

- フィードバックを「感想」ではなく「改善案」として伝える

- 部下の成功体験を構造的に分析し、チーム内で共有する

また、彼らは「たまたま上手くいった」を「再現できるノウハウ」に変換する習慣を持っています。こうした“育成に強い管理職”が組織に増えれば、成果と育成の両立が可能になるのです。

成果を出す管理職を育てる研修の中身

本研修は、行動変容を目的とした実践型プログラムです。

受講者のタイプやレベルに合わせた柔軟なカリキュラムにより、すぐに現場で活用できるスキルが身につきます。

- 感情マネジメントと論理的思考の両立

- 心理的安全性をつくる1on1技術とフィードバック

- ケーススタディ・ロールプレイでの現場シミュレーション

- 研修後の行動変化を定着させるフォロー設計

導入企業のリアルな変化事例

営業部門:指導がそろい、チーム全体が底上げ

あるIT系企業では、営業マネージャーごとに部下指導のスタイルが異なり、成果や部下の成長スピードに差が生まれていました。マネージャー同士でも共通言語がなく、情報共有やチーム運営に非効率が目立っていたのです。

そこで行動分析を取り入れたマネジメント研修を導入し、部下の行動に焦点を当てたフィードバック方法や、育成のステップ設計を学びました。研修後は、マネージャー間での指導の軸が揃い始め、部下との対話の質も向上。

結果として、部下の自律的な行動や挑戦が増え、現場全体の育成力とパフォーマンスが着実に向上したと人事からも評価されています。

製造現場:ハラスメントゼロ・離職率半減

ある製造業では、現場リーダーによる強い口調の指導が問題視され、部下との信頼関係が希薄になっていました。「何を話しても無駄」と感じた若手社員の離職も続き、人事部門が介入する事態に。

そこで導入されたのが、行動分析を軸としたマネジメント研修です。感情をぶつけるのではなく、行動に着目して改善を促す指導法や、部下の行動変化を見逃さずに強化する声かけの重要性などを学習しました。

研修後、現場ではリーダーが積極的に部下の話を聞くようになり、以前のような一方通行の指導が減少。風通しが良くなったことで、部下の定着にもつながり、職場の空気が穏やかかつ前向きに変化しました。

研修導入が組織全体に及ぼすインパクト

管理職が変われば、チームが変わる。

チームが変われば、組織が変わる。

行動に基づいたマネジメントは、個々の育成力を高めるだけでなく、部下の自律性・心理的安全性・定着率に直結します。結果として、採用・教育コストの削減にもつながり、持続的に強い組織づくりが可能になります。

まとめ:今こそ、自己流マネジメントから脱却を

マネジメントに必要なのは、経験や感覚だけではありません。今や、「人を育てる力」も科学的に学べる時代です。再現性のあるマネジメントを学び直し、組織に“育てる文化”を取り戻しませんか?

管理職の“個人技”を、組織の“強み”に変える第一歩を、今すぐ始めましょう。

マネジメント力を底上げしたい方へ

部下が育たない、離職が止まらない──それは“伝え方”や“関わり方”が原因かもしれません。再現性のあるマネジメントを身につけるためには、「経験」や「感覚」ではなく、“行動”に基づくアプローチが必要です。【e-JINZAI】の管理職研修では、行動分析の視点からマネジメントを再設計。部下の行動を引き出し、チームを成長に導くための実践スキルが身につきます。現場に効く研修を、まずは体感してみませんか?

2週間無料お試しはこちら