フキハラ加害者になってませんか?チェックリストで自分の傾向を知ろう

「フキハラ」とは、「不機嫌ハラスメント」の略称で、職場で上司や同僚が不機嫌な態度や言動で周囲に心理的圧力を与える行為を指します。怒鳴ったり暴言を吐くような明確なパワハラとは異なり、無言の圧や不穏な空気によって、周囲に「話しかけづらい」「機嫌を損ねたかも」と萎縮させるのが特徴です。

不機嫌な態度は感情のコントロール不足とも言えますが、それが繰り返されれば、職場の雰囲気は悪化し、生産性やチームワークにも深刻な影響を及ぼします。たとえば、報連相がしにくくなる、アイデアが出にくくなる、離職率が高まるといったリスクも考えられます。

一見すると些細なことでも、受け手にとってはストレスの原因となり得るのがフキハラの怖さです。「自分はそんなつもりじゃなかった」では済まされない時代だからこそ、日頃からの自己点検が必要です。

⇒ 職場のハラスメント対策に。ビズアップ総研のハラスメント研修

目次

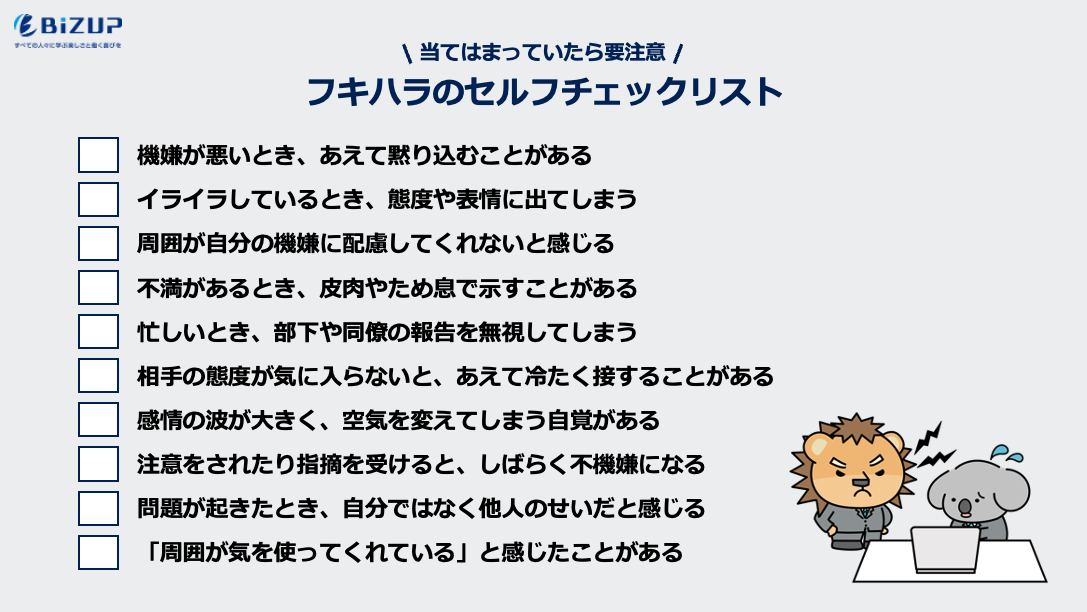

あなたは大丈夫?フキハラチェックリスト(10項目)

以下の10項目は、職場でフキハラの加害者になってしまう可能性をチェックするためのセルフリストです。

- 機嫌が悪いとき、あえて黙り込むことがある

- イライラしているとき、態度や表情に出てしまう

- 周囲が自分の機嫌に配慮してくれないと感じる

- 不満があるとき、皮肉やため息で示すことがある

- 忙しいとき、部下や同僚の報告を無視してしまう

- 相手の態度が気に入らないと、あえて冷たく接することがある

- 感情の波が大きく、周囲の空気を変えてしまう自覚がある

- 注意をされたり指摘を受けると、しばらく不機嫌になる

- 問題が起きたとき、自分ではなく他人のせいだと感じる

- 「周囲が気を使ってくれている」と感じたことがある

一つでも当てはまる項目がある方は、要注意。以下に、それぞれの解説と改善のヒントをご紹介します。

フキハラチェック項目の解説と対処法

機嫌が悪いとき、あえて黙り込むことがある

黙ることで感情を抑えているつもりでも、無言の空気が周囲に緊張を与えてしまうことがあります。

無言の圧は、言葉以上に「怒っているのでは?」という不安を周囲に与え、報告や相談のハードルを上げてしまいます。

対処法:

黙りたくなったときこそ、深呼吸や短い言葉で「今は少し落ち着きたい」と伝える習慣をつけましょう。

自分が黙る理由を簡単に伝えるだけで、相手は安心して対応できるようになります。

イライラしているとき、態度や表情に出てしまう

不機嫌な顔や声色は、思っている以上に周囲に影響を与えます。「あの人、怒ってる?」と不安を生みやすいです。

特にリーダーや上司の態度は職場の空気に直結するため、感情を表に出しすぎない工夫が必要です。

対処法:

イライラしたときは一度席を外すなどして気持ちをリセット。表情や態度に出ていないか、鏡やフィードバックで確認することも有効です。

「今少し余裕がない」と素直に言うことで、周囲との誤解を防ぐこともできます。

周囲が自分の機嫌に配慮してくれないと感じる

「気を使われるのが当然」という意識は、無自覚の圧力になります。周囲が疲弊し、職場全体の雰囲気を損ねます。

結果として報連相が減り、孤立やミスの増加を招く悪循環に陥ることもあります。

対処法:

「自分の機嫌は自分でとる」が基本。相手に配慮を求める前に、自己コントロールを意識しましょう。

感情の責任を自分で引き受ける姿勢が、周囲の信頼を築きます。

不満があるとき、皮肉やため息で示すことがある

言葉ではなく「態度」で伝えようとすると、受け取る側は萎縮しがちです。悪気がなくても不快感を与える恐れがあります。

ため息ひとつで周囲がピリつくような状態は、健全な職場環境とは言えません。

対処法:

不満がある場合は、冷静に具体的な内容を伝えるようにしましょう。皮肉やため息ではなく、建設的な対話を意識することが大切です。

「何が問題か」「どうしてほしいか」を整理して伝えることで、相手も前向きに受け止められます。

忙しいとき、部下や同僚の報告を無視してしまう

「聞く余裕がない」ことが、相手にとっては拒絶と受け取られてしまいます。業務の遅れや誤解の原因にもなります。

無視される体験が積み重なると、報告を避けるようになり、問題が見えにくくなることもあります。

対処法:

忙しいときでも「後で確認するね」とひと言伝えるだけで、印象は大きく変わります。無視は避けましょう。

必要であればメモやチャットでの対応も活用し、意思疎通を止めないことが大切です。

相手の態度が気に入らないと、あえて冷たく接することがある

あからさまな態度の変化は、相手に不安や恐怖を与えます。「機嫌で接し方が変わる人」と認識されてしまう可能性もあります。

こうした態度は、チームの信頼関係や風通しを損なう大きな原因になります。

対処法:

感情ではなく、事実や行動に基づいた対応を心がけましょう。感情的な反応の前に、一呼吸置く習慣をつけると効果的です。

相手とのやり取りを一定の基準で保つことで、公平性が生まれます。

感情の波が大きく、空気を変えてしまう自覚がある

「その人の機嫌で場の空気が変わる」と言われる状態は、フキハラの典型例です。周囲は常に様子をうかがうようになります。

この状態が続くと、メンバーが本音を言えなくなり、創造性や協力性が低下します。

対処法:

感情の変化を記録してみることで、自分の傾向を客観視できます。波が大きくなるタイミングを把握して対処しましょう。

ストレスの原因を特定し、定期的にリフレッシュする時間を取ることも効果的です。

注意をされたり指摘を受けると、しばらく不機嫌になる

指摘されること自体が不快でも、それを引きずる態度はチームの雰囲気を悪化させます。

結果として、誰も注意できなくなり、組織としての成長も止まってしまいます。

対処法:

まずは「ありがとう」と受け取り、感情は一旦保留に。後から冷静に受け止め直すことで、建設的な関係を築けます。

感情の整理は一人で行い、対外的な態度には配慮するのが理想です。

問題が起きたとき、自分ではなく他人のせいだと感じる

責任を外に押しつける傾向があると、不満や怒りが態度に出やすくなります。その繰り返しが無言の圧力となります。

周囲も萎縮し、問題を報告しづらくなるなどの悪循環が生まれます。

対処法:

問題が起きたときは、まず「自分に改善できる点はあるか?」と内省する習慣をつけましょう。

「原因を探す」よりも「次にどうするか」に視点を移すことで、建設的な空気が生まれます。

「周囲が気を使ってくれている」と感じたことがある

それは信頼ではなく「緊張感」かもしれません。何も言わずとも気を使わせているとすれば、それはサインです。

「話しかけづらい存在」になっていないか、定期的に振り返ることが重要です。

対処法:

周囲が率直に話せる雰囲気をつくるために、「いつでも話しかけてね」「言いにくいことも言っていいよ」と先に伝えることが効果的です。

定期的な1on1など、対話の場を設けることも信頼関係の維持に役立ちます。

無意識のフキハラを防ぐために

フキハラは、「怒っているつもりはないのに周囲に気を使わせてしまっていた」というように、無自覚のうちに加害者になってしまうことが多いハラスメントです。自分では気づきにくいからこそ、日頃からの習慣づけや職場環境への配慮が大切になります。ここでは、無意識のフキハラを防ぐための具体的な対策をご紹介します。

対策1:感情の変化に気づく習慣を持つ

自分がイライラしている、落ち込んでいると感じたときは、その状態を放置せず、一度立ち止まって客観視することが大切です。感情の波を記録する「気分日誌」や、席を離れて気持ちを整える「クールダウン」の習慣も効果的です。自分の感情に気づく力が高まることで、周囲への影響も最小限に抑えられます。

特に、忙しさやトラブルが続く時期ほど、自分の内面に向き合う余裕がなくなりがちです。小さな苛立ちが言動に現れてしまう前に、自分の「今」の状態を振り返る習慣を持つことが、職場の空気を守る一歩になります。

対策2:伝えるべきことは冷静に言葉にする

不満やストレスを「態度で示す」のではなく、短くてもよいので言葉で伝える意識を持ちましょう。たとえば「今は少し気持ちを落ち着けたいです」とひとこと添えるだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。言葉にすることで誤解を防ぎ、職場に安心感が生まれます。

感情をそのままぶつけるのではなく、「今の自分がどういう状態なのか」を説明するスキルが求められます。これは相手のせいにすることなく、自分の感情に責任を持つコミュニケーションであり、信頼関係を築くうえでも有効です。

対策3:ハラスメント研修を受ける

感情のコントロールや対話スキルの習得には、専門的な知識と実践的なトレーニングが効果的です。ビズアップ総研のハラスメント研修では、多様なハラスメントの予防と対策を体系的に学べます。eラーニングや講師派遣など、多様な研修スタイルで、組織に合わせた実施が可能です。

「知らずにやっていた」という無自覚な言動が、職場にどれほどの影響を与えるかを理解し、日々の行動に落とし込むことがこの研修の目的です。社員一人ひとりが学び合い、共通認識を持つことで、風通しの良い職場づくりを実現できます。

まとめ:空気を壊すのも、整えるのも自分次第

職場の空気は、一人ひとりの言動で大きく変わります。不機嫌な態度は、言葉以上に周囲へ影響を及ぼします。

「気をつけていたつもり」ではなく、「どう見られていたか」に意識を向けることが、信頼されるリーダーや職場づくりの第一歩です。

フキハラは、ちょっとした自己管理と対話の積み重ねで、十分に防ぐことができます。まずは今日から、ご自身の「表情・態度・言葉」に少しだけ注意を向けてみてください。

ビズアップ総研のハラスメント研修

ハラスメントは当事者を深く傷付けるだけでなく、職場全体の雰囲気や信頼関係にも大きな悪影響を及ぼします。 ビズアップ総研のハラスメント研修では、様々なハラスメントを防止するためのプログラムを提供しています。組織の課題に応じてカスタマイズ可能な内容で、実践的な知識と対処法を学べます。 一人ひとりが安心して働ける、ハラスメントが発生しない空気を作っていきましょう。

2週間無料お試しはこちら