サービス業のクレーム対応術!顧客満足度を高める5つのステップ

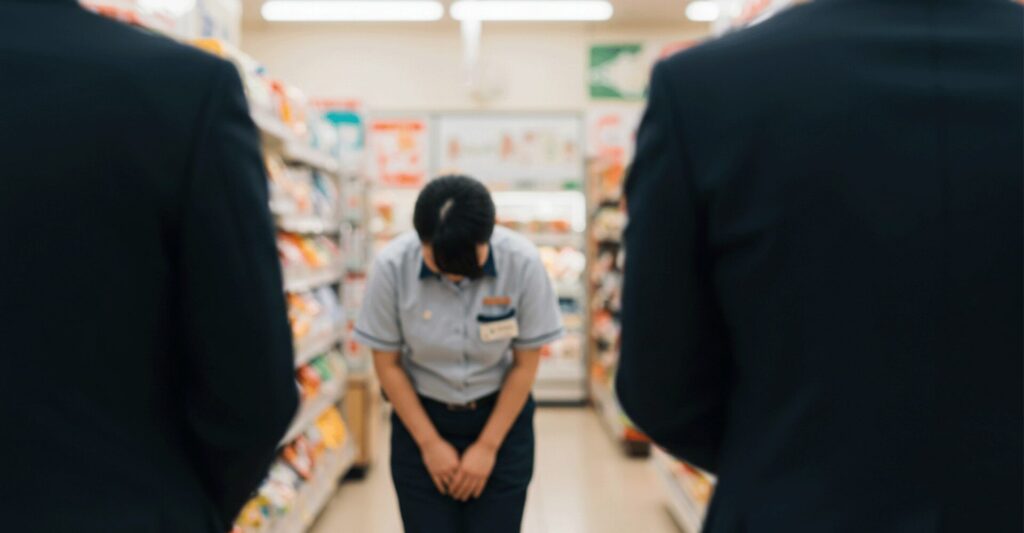

クレーム対応はサービスの質を向上させるチャンスであり、適切に対応することで企業の信頼を築き、顧客満足度を高めることが可能です。本記事では、クレームをプラスに変える対応のポイントを解説します。

目次

クレームの基本-クレームとは-

クレームとは、お客様の期待を下回った際に生じる不満の声です。主な原因として、接客態度の悪さや説明不足、不良品や設備の不具合、料金トラブルなどが挙げられ、特に、対応が遅れたり、お客様への配慮が欠けたりすると、不満がさらに大きくなります。

クレームは単なるトラブルではなく、サービス向上のチャンスと捉えることが重要です。誠実な対応をすればお客様の信頼を回復しリピーターになってもらえる可能性があり、クレームの内容を分析して企業全体で共有することで同じ問題の再発を防ぐことができます。クレーム対応を適切に行うことで、顧客満足度を高め、企業の成長につなげることができます。

クレームが発生する原因

クレームは、主に「サービス・接客」「商品・設備」「料金」「理不尽な要求」の4つの要因から発生します。それぞれの特徴を以下にまとめました。

| 要因 | 具体的なクレーム内容 |

|---|---|

| サービス・接客 | 接客態度が冷たい、説明が不足している、待ち時間が長い |

| 商品・設備 | 商品の品質に問題がある(破損・汚れなど)、店舗の設備が故障している(トイレや照明など) |

| 料金 | 料金の説明が不十分、誤請求があった、割引が適用されていない |

| 理不尽な要求 | 過度な値引き交渉、大声で怒鳴る、無理な返品・交換を求める |

例えば、飲食店では「注文が遅い」「スタッフの対応が悪い」といったクレームが発生しやすく、アパレル業界では「サイズ交換ができない」「商品に傷がある」といった不満が寄せられます。

特に料金に関するクレームは、お客様が「説明不足」と感じると強い不満につながりやすいため、事前の案内を徹底することが重要です。また、理不尽なクレームには毅然と対応し、過度な要求には応じない姿勢が求められます。

クレームの原因を理解し、事前に対策を講じることで、クレームの発生を減らすことが可能です。

クレーム対応の5つのプロセス

クレーム対応には、次の5つのプロセスを踏むことが重要です。

オープニング(第一印象の重要性)

最初の対応がその後の流れを左右するため、対面では姿勢や表情に気をつけ、電話では落ち着いた声で対応しましょう。クレームと分かったら、真剣な表情・声のトーンに切り替えます。

傾聴と謝罪(信頼を得る対応)

お客様の話を最後まで聞き、適切な相槌や復唱を行います。「ご不便をおかけし申し訳ございません」など、具体的な部分への謝罪が納得感を高めることにつながります。

質問(事実関係の把握)

クレームの背景を正確に理解するため、クローズド質問(Yes/Noで答えられる質問)とオープン質問(自由に答えられる質問)を使い分けます。誤解を防ぐために、聞いた内容は復唱しましょう。

説明と提案(適切な解決策の提示)

対応できる場合は速やかに伝え、できない場合はクッション言葉を使いながら理由を説明し、代替案を提案します。あいまいな表現は避け、簡潔に伝えることがポイントです。

クロージング(対応の締めくくり)

最後の印象が悪いと、クレーム対応全体が台無しになります。「今後改善に努めます」「貴重なご意見をありがとうございます」と伝え、誠実な対応で締めくくりましょう。

サービス業のクレーム・トラブル対応研修

クレームやトラブルは、どんな状況でも冷静かつ迅速な対応が求められます。顧客の気持ちに寄り添い、誠意を持って対応しなければ相手の不信感は深まる一方です。だからこそ、予想外の出来事に対しても、その場その場で適切な対応を見極め、相手の立場を最大限尊重して行動することが大切なのです。

クレーム・トラブル対応研修では、クレームやトラブルの本質を理解し、どんな場面にも対応できる基本的な考え方や実践的なアプローチを学びます。

クレームを企業成長に活かす方法

クレームは企業にとって貴重なフィードバックです。適切に対応し、改善につなげることで、顧客満足度の向上やリピーター獲得が可能になります。ここでは、クレームを成長のチャンスとして活用する具体的な方法を紹介します。

クレームを前向きに捉える組織文化をつくる

クレームに対する考え方を変えることが、企業成長の第一歩です。多くの企業では、クレーム対応を「問題処理」として捉えがちですが、これでは同じ問題が繰り返されるだけです。

クレームを「サービス改善のヒント」として、前向きに受け止める文化を社内に根付かせることが大切です。例えば、以下のような考え方を社員に浸透させるとよいでしょう。

- クレームを言ってくれるお客様は「企業をより良くするためのアドバイザー」である

- クレームがあるということは、お客様が企業に期待している証拠である

- クレームを適切に処理できれば、顧客満足度の向上につながる

このような意識改革を行うことで、クレーム対応が「やらされ仕事」ではなく、「企業の成長につながる重要な業務」として認識されるようになります。

クレーム情報を社内で共有し、組織的に改善する

クレームを個々のスタッフの問題として処理するのではなく、組織全体の課題として捉えることが重要です。そのためには、クレーム情報を社内で共有し、再発防止策を考える仕組みを整える必要があります。

クレーム共有の流れ

| ① クレームの記録 | クレームの内容、発生原因、対応方法、結果を記録する |

| ② 情報の分析 | クレームの傾向を分析し、特定の問題が繰り返されていないか確認する |

| ③ 社内共有 | 定期的な会議や社内報でクレーム事例を共有し、適切な対策を議論する |

| ④ 改善策の実施 | クレームをもとにサービス・マニュアルを改善し、現場に落とし込む |

| ⑤ フィードバック | クレーム対応の結果や改善策の効果をスタッフに報告する |

クレーム情報を共有することで、現場スタッフだけでなく、経営陣やマネージャーも問題を把握し、組織的な改善を進めることができます。

クレーム対応スキルを向上させる研修・教育を実施する

クレーム対応は、一部のスタッフだけが身につけるものではなく、全社員が習得すべきスキルです。適切なクレーム対応を行うことで、顧客満足度の向上やトラブルの早期解決につながります。

クレーム対応研修の内容

| 研修項目 | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ロールプレイング | 実際のクレーム事例を使い、対応を実践的に練習する | 現場での対応力を高める |

| 対応マニュアルの習得 | クレームの種類ごとに適切な対応方法を学ぶ | 誰でも一定の品質で対応できるようにする |

| 心理的ケア | クレーム対応によるストレス軽減のためのケアを学ぶ | スタッフのモチベーション維持 |

| ケーススタディ | 他企業の成功・失敗事例を分析し、学ぶ | クレーム対応のベストプラクティスを知る |

クレーム対応には精神的な負担がかかるため、メンタルヘルスのサポートも重要です。定期的に意見交換会を開き、スタッフ同士がストレスを軽減できる環境をつくることも効果的です。

クレームから得た改善点を「見える化」し、お客様に伝える

クレームを改善しても、その内容が伝わらなければお客様の信頼回復にはつながりません。改善した点を積極的に発信し、「対応してくれる企業」と感じてもらうことが重要です。

改善内容の見える化の方法

| 方法 | 具体的な内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 店頭や公式HPでの公表 | 「お客様のご意見をもとに、○○を改善しました」と告知する | 企業の誠実さを伝え、安心感を与える |

| SNSやメールでの発信 | TwitterやInstagram、LINE公式アカウントで改善情報を発信する | 顧客とのコミュニケーションを強化し、好感度を上げる |

| アンケート調査の実施 | 「改善後のサービスはいかがでしたか?」とフィードバックを募る | 改善の成果を数値化し、さらなる向上につなげる |

| リピーターへの個別フォロー | クレームを伝えたお客様に、「改善しました」と直接報告する | 企業への信頼感を高め、再利用につなげる |

お客様は、自分の意見が反映されたと感じると、企業への信頼度が増します。クレームを「改善の機会」として活用し、積極的に発信していきましょう。

【まとめ】クレーム対応をサービス向上につなげる

クレーム対応は、お客様の不満を解消するだけでなく、企業の成長にもつながります。適切な対応をすることで、お客様の信頼を得て、サービスの品質を向上させることができます。

最も大切なのは、「クレームを前向きに捉えること」。お客様の声を活かし、より良いサービスを提供することで、企業の発展につなげていきましょう。クレームの原因を分析し、社内で共有・改善することで、同じ問題の再発を防ぐことが可能です。また、クレーム対応のスキルを高めることで、スタッフの対応力が向上し、企業全体のサービス品質も向上します。日々の積み重ねが、顧客満足度の高い企業づくりにつながるのです。