【例文あり】3年後、5年後、10年後…キャリアプランの立て方を紹介

将来のビジョンを明確に持つことは、日々の業務へのモチベーションを高め、キャリアの軸を育てるうえで非常に有効です。特に面接や自己評価シートなど、節目で「あなたの3年後、5年後の目標は?」と問われることも多く、明確なキャリアプランを描いておくことは避けて通れません。

しかし、「具体的なビジョンが思い浮かばない」「3年後と10年後の違いが分からない」という声も少なくありません。この記事では、3年後、5年後、10年後それぞれのキャリアプランの立て方と、実際に使える例文をご紹介します。

⇒ e-JINZAI for Businessのキャリアデザイン研修で理想の働き方を考える

目次

- キャリアプランは「時間軸」で分ける

- キャリアプラン作成時に意識したいポイント

- 迷った時の切り口

- 3年後のキャリアプランの立て方

- 5年後のキャリアプランの立て方

- 10年後のキャリアプランの立て方

- キャリアプランを実現するためのコツ

- まとめ:キャリアは描くことで実現に近づく

キャリアプランは「時間軸」で分ける

キャリアプランは「短期」「中期」「長期」と時間軸で分けて考えるのが基本です。3年後は短期、5年後は中期、10年後は長期の目標と位置づけると、段階的に目標を設定しやすくなります。

それぞれの期間には役割や立場の変化が伴いやすく、求められるスキルや視野も変わります。そのため、「現在地」と「理想の姿」をつなぐマイルストーンとして、各期間のプランを明確に描くことが大切です。

キャリアプラン作成時に意識したいポイント

「自分語り」ではなく「成果・役割」で語る

キャリアプランは、単に「こうなりたい自分」を語るものではなく、組織の中で「どのような役割を果たすか」を軸に考えることが重要です。なぜその目標を目指すのか、どう達成するかといった道筋をセットで示すと、聞き手にとって納得感が生まれます。個人の思いだけでなく、組織への貢献を意識することが信頼につながります。

定量的・定性的な目標をバランスよく盛り込む

「売上前年比120%」や「プロジェクト完遂数」といった数値だけでなく、「顧客からの信頼獲得」「社内コミュニケーションの円滑化」といった姿勢や行動の目標も合わせて設定しましょう。片方に偏ると評価者の解釈にばらつきが出るため、両面からのアプローチが説得力を高めます。

現実的かつ前向きな目標を立てる

大きすぎる目標は実現可能性が低くなり、モチベーションの維持が難しくなります。一方で、小さすぎる目標では成長の機会を逃してしまいます。今の自分から無理なくステップアップできる範囲で、「やればできそう」と思える現実的な目標を設定し、その中に挑戦的な要素も盛り込むのが理想です。

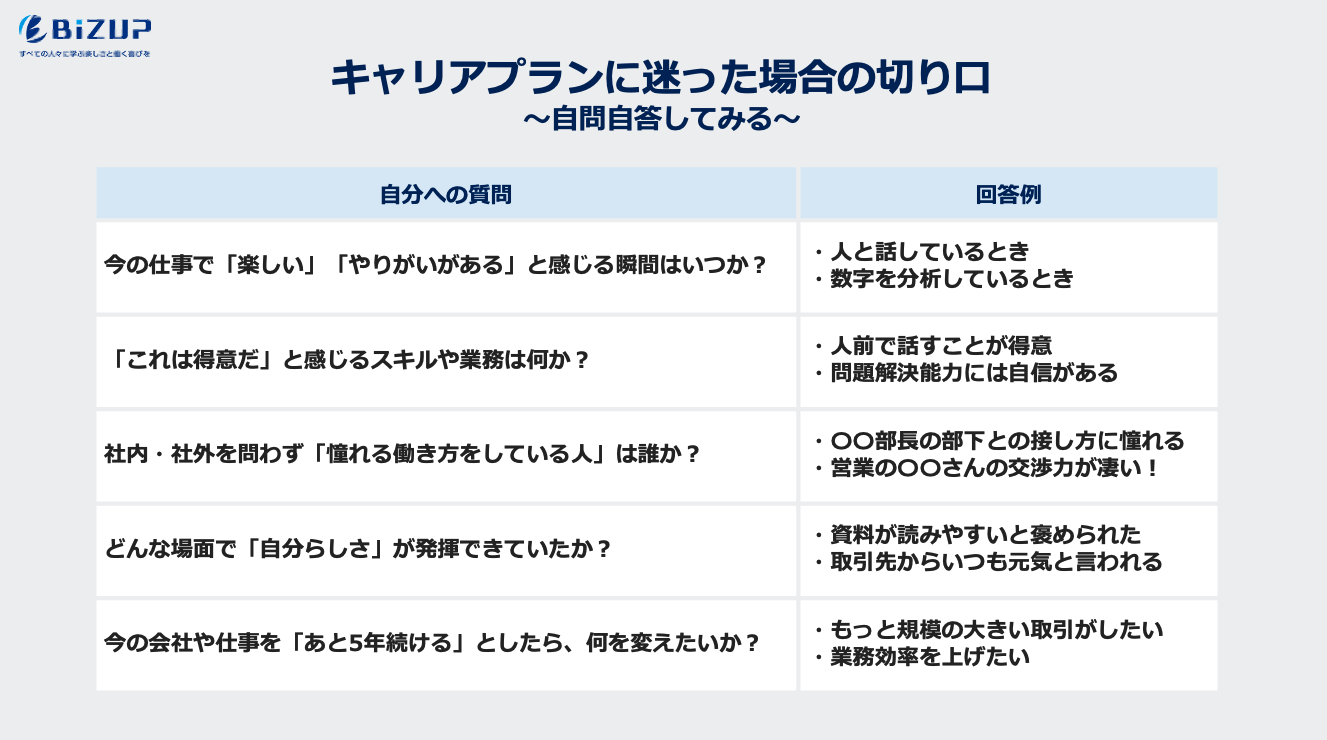

迷った時の切り口

キャリアプランに迷ったときは、いきなり「将来どうなりたいか」を考えるのではなく、自分への問いを通して整理するのが効果的です。以下のような質問は、自分の価値観や強み、理想の働き方を見つめ直すきっかけになります。

今の仕事で「楽しい」「やりがいがある」と感じる瞬間はいつか?

自分がモチベーションを感じる業務や場面を思い出すことで、どんな方向性が向いているのかが見えてきます。

たとえば「人と話しているとき」や「数字を分析しているとき」など、自分にとって自然に集中できる活動を振り返るのがポイントです。

その中に、自分にとって重要な価値観や適性が隠れていることがあります。

「これは得意だ」と感じるスキルや業務は何か?

自分の強みを明確にすることで、それを伸ばせるキャリアの選択肢が浮かびやすくなります。他人から評価された経験や、成果が出やすい業務を思い出すこともヒントになります。

強みが分かると、「自分はどういう場面で貢献できるか」がより明確になります。

社内・社外を問わず「憧れる働き方をしている人」は誰か?

理想のロールモデルを設定することで、将来像がより具体的に描けるようになります。

その人の「どこに魅力を感じているのか」を掘り下げることで、自分の価値観や理想の働き方が見えてきます。

「どんな環境で働きたいか」「どう人と関わりたいか」といったヒントが得られます。

どんな場面で「自分らしさ」が発揮できていたか?

自然体で力を発揮できる仕事の仕方は、長期的なキャリアの軸になりやすいです。

「頑張っていないのに評価された」「緊張せずに堂々とできた」といった経験は、自分の資質を示す重要な手がかりです。

無理のない状態で成果が出る場面は、成長を持続しやすい環境でもあります。

今の会社や仕事を「あと5年続ける」としたら、何を変えたいか?

変えたい部分を見つめることで、「理想の働き方」や「今後の課題」が浮き彫りになります。

たとえば「もっと企画に関わりたい」「人との接点を増やしたい」など、環境や役割への希望が明確になります。

そこから、自分に必要なスキルやチャレンジすべき業務が見えてくることもあります。

3年後のキャリアプランの立て方

目の前の仕事をどう深めるか

3年後は、現在の延長線上にある実務レベルの成長が中心となります。担当業務に対する専門性や、チーム内での信頼を高めることが主な目標になります。自己の役割を明確にし、主体的に動けるようになることを意識しましょう。ルーティン業務の質を高めるとともに、付加価値を生み出す工夫ができるようになると評価も上がりやすくなります。

例文(総合職の場合)

「3年後には、現在担当しているプロジェクト運営を一通り任せてもらえる存在になりたいと考えています。そのために、業務理解を深めるとともに、チームメンバーとの信頼関係構築や報連相の精度を高める努力を重ねています。具体的には、年間3件以上のプロジェクトをリーダーとして完遂し、部門内での信頼と成果の可視化を目指します。」

例文(営業職の場合)

「まずは営業として一定の成果を出し、社内で信頼される人材になることが目標です。3年後には、既存顧客の管理だけでなく、新規開拓も担当できるようスキルアップを図っていきたいです。年間売上を前年比120%達成することを目標に、顧客ニーズを的確に把握し、提案力と対応力の強化に取り組んでいます。」

5年後のキャリアプランの立て方

目の前の仕事をどう深めるか

3年後は、現在の延長線上にある実務レベルの成長が中心となります。担当業務に対する専門性や、チーム内での信頼を高めることが主な目標になります。自己の役割を明確にし、主体的に動けるようになることを意識しましょう。ルーティン業務の質を高めるとともに、付加価値を生み出す工夫ができるようになると評価も上がりやすくなります。自分の担当範囲だけにとどまらず、周囲へのサポートや後輩の指導にも積極的に関わることが、組織内での信頼と存在感につながります。

例文(総合職の場合)

「3年後には、現在担当しているプロジェクト運営を一通り任せてもらえる存在になりたいと考えています。そのために、業務理解を深めるとともに、チームメンバーとの信頼関係構築や報連相の精度を高める努力を重ねています。具体的には、年間3件以上のプロジェクトをリーダーとして完遂し、部門内での信頼と成果の可視化を目指します。また、若手メンバーの育成にも関わり、プロジェクト運営スキルの社内共有にも取り組みたいと考えています。」

例文(営業職の場合)

「まずは営業として一定の成果を出し、社内で信頼される人材になることが目標です。3年後には、既存顧客の管理だけでなく、新規開拓も担当できるようスキルアップを図っていきたいです。年間売上を前年比120%達成することを目標に、顧客ニーズを的確に把握し、提案力と対応力の強化に取り組んでいます。あわせて、月に2件以上の新規商談機会を創出し、成約率を安定的に50%以上に維持することを目指します。」

10年後のキャリアプランの立て方

どんな人物として組織に貢献するか

10年後になると、リーダー職や管理職としての活躍が視野に入ってきます。プレイヤーからマネジメント層へと移行するなかで、組織全体の視点を持つことが求められます。「どのような役割で、どんな価値を提供したいか」を明確に描きましょう。単に業績を追うのではなく、部門を超えた連携や、後進の育成、企業文化の醸成といった広い視野での行動が必要になります。組織内でどのような信頼を得て、どのような成果を通じて影響力を持っていくのか、ストーリーを意識することが大切です。

例文(企画職の場合)

「10年後には、事業戦略の立案から実行までを担うポジションで働きたいと考えています。そのために、これからの5年間で現場感覚と数値管理能力の両方を磨き、チームを牽引できるリーダーを目指します。新規事業提案を年間2件以上行い、少なくとも1件を実行フェーズに乗せることを通じて、経営層からの信頼も得ていきたいです。」

例文(マネジメント志向の場合)

「10年後には管理職として、メンバーの能力を最大限に引き出す環境づくりに注力したいです。チーム全体が成果を出せる仕組みづくりと、働きがいのある職場づくりを両立させたいと考えています。具体的には、離職率を年5%以下に抑えながら、チーム全体での年間売上目標を継続的に達成する体制を築きたいと思います。」

キャリアプランを実現するためのコツ

自分の強みと課題を明確にする

目標を立てるだけでなく、それを実現するために「今の自分に何が足りないか」を具体的に把握しておくことが重要です。過去の経験や周囲からのフィードバックをもとに、自分の強みと課題を書き出してみましょう。

柔軟に見直すことを前提にする

キャリアプランは一度立てたら終わりではありません。組織の変化や自分自身の価値観の変化に応じて、定期的に見直すことで、より実情に即した目標にアップデートしていくことが可能です。

まとめ:キャリアは描くことで実現に近づく

キャリアプランは、自分自身の価値観や志向を反映した「人生の設計図」です。将来像が明確になることで、今やるべきことが見えてきます。そして何より、自分で自分のキャリアを選択していく感覚を持てることが、仕事に対する主体性や充実感につながっていきます。

3年後、5年後、10年後の姿を具体的に思い描き、ぜひ一歩ずつプランを実行に移してみてください。

オンライン研修・eラーニング

オンライン研修・eラーニング

e-JINZAIの

活用資料

- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)

- e-JINZAI for service(サービス業向け)

- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。

資料内容

-

e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。

キャリアデザイン研修

今日のような働き方に関する価値観が多様化している時代において、自分のキャリアやライフスタイルについて主体的に設計し、その実現のため、行動していくことが求められています。これが「キャリアデザイン」と呼ばれる考え方です。ビズアップ総研のキャリアデザイン研修では、ワークライフバランスやリカレント教育といったキャリアデザインを設計するために必要な知識を基礎から学べるため、自分の強みや価値観を活かした個人のブランディングやキャリア形成を磨き上げることができます。

2週間無料お試しはこちら