モチベーションが自然に上がる。行動科学で習慣を味方にする方法

KEYWORDS 自己研鑽

仕事や学習、ダイエット、資格取得——どんな目標も「やる気」が続かないと成果にはつながりません。

多くの人が「やる気が出ない」と感じるとき、実は気持ちの問題ではなく仕組みの問題です。

モチベーションは、感情の波に左右されるものではなく、行動を支える仕組みとして設計できるもの。

本記事では、ビジネス現場で実績を重ねる「モチベーションアップ講座」をベースに、

誰でも再現できる「続ける力」を育てる考え方を紹介します。

モチベーションアップ

動画数|6本 総再生時間|24分

目標達成の原動力となる「本物のモチベーションアップ」をテーマに、行動科学に基づく習慣形成の技術を学びます。行動の細分化や報酬設計、フォッグ行動モデルを活用し、やる気を仕組みで維持する方法を具体的に紹介します。

動画の試聴はこちら目次

- モチベーションが続かない理由

- 本物のモチベーションアップとは

- 習慣化の基本原理(行動の3ステップ)

- フォッグ行動モデルで見る“続ける力”

- 良い習慣を作る実践法

- eラーニングで「続ける自分」を育てる

- まとめ

モチベーションが続かない理由

感情に頼る「やる気管理」の限界

多くの人は、「やる気が出たら始めよう」と考えがちです。

しかし感情は不安定で、外的要因に左右されやすいもの。

天気や周囲の反応、結果への不安によってすぐに揺らぎます。

つまり「気分任せのやる気」には持続性がないのです。

成果が出る前にやめてしまう「心理の壁」

努力しても成果が見えにくい初期段階では、どうしても挫折しやすくなります。

この状態は心理学で「Jカーブ現象」とも呼ばれ、成果が出る前に一時的な低下が起きる時期。

この壁を乗り越えられるかどうかが、継続の分かれ道になります。

「できる人」と「続けられない人」を分ける要素

続ける人の特徴は、モチベーションの波を前提にして行動を設計していることです。

たとえば、時間を決めて小さく始める、成果を記録する、自分を褒める——。

それらはすべて「やる気が出るのを待たない工夫」です。

本物のモチベーションアップとは

「やる気は結果ではなくプロセス」

「モチベーションが上がれば行動できる」と思われがちですが、実際はその逆です。

行動を始めることで、脳は達成感を感じ、やる気が生まれます。

つまりモチベーションとは「行動の結果」として生まれるプロセスなのです。

モチベーションを支える“仕組み”の重要性

本物のモチベーションアップには、気持ちではなく仕組みを整える必要があります。

たとえば、目標を「やる気」ではなく「行動単位」に落とし込むこと。

「毎週土曜の朝に25分ウォーキングする」といった具体的な行動設計が、

脳に“実行できるイメージ”を与え、継続を助けます。

目標達成には“続けられる環境”が必要

一人ではやる気を保ちにくいものです。

だからこそ、周囲の人と刺激を与え合う仕組みが効果的です。

仲間と一緒に挑戦したり、学びを共有したりすることで、行動が強化されていきます。

習慣化の基本原理(行動の3ステップ)

| ステップ | 状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| ① | できない・分からない | 行動のやり方が曖昧で実行に迷いがある |

| ② | 時々できる | 成功体験を通じて「できる感覚」が生まれる |

| ③ | 常にできる | 行動が自動化し、意識せず継続できる |

小さな成功を積み重ねる考え方

習慣化の第一歩は、「できること」を積み重ねることです。

初めから完璧を目指すのではなく、毎日1分だけ・1行だけなど、

小さな成功体験を意識的に作ることで、脳は「できた」という快感を覚えます。

行動を細分化して“できる自分”を作る

行動が大きすぎると、実行前に挫折します。

たとえば「毎日30分運動する」よりも、「通勤の途中で1駅歩く」の方が続きやすい。

行動を細分化し、具体的なイメージを持つことが継続への近道です。

続けるための「報酬」と「フィードバック」

行動が続く理由は、達成感という報酬にあります。

実行できた自分をその都度褒めたり、スコアをつけたりするだけでも十分な刺激になります。

行動科学ではこれを「正のフィードバック」と呼び、

これを上手に設計することがモチベーション維持の鍵になります。

フォッグ行動モデルで見る“続ける力”

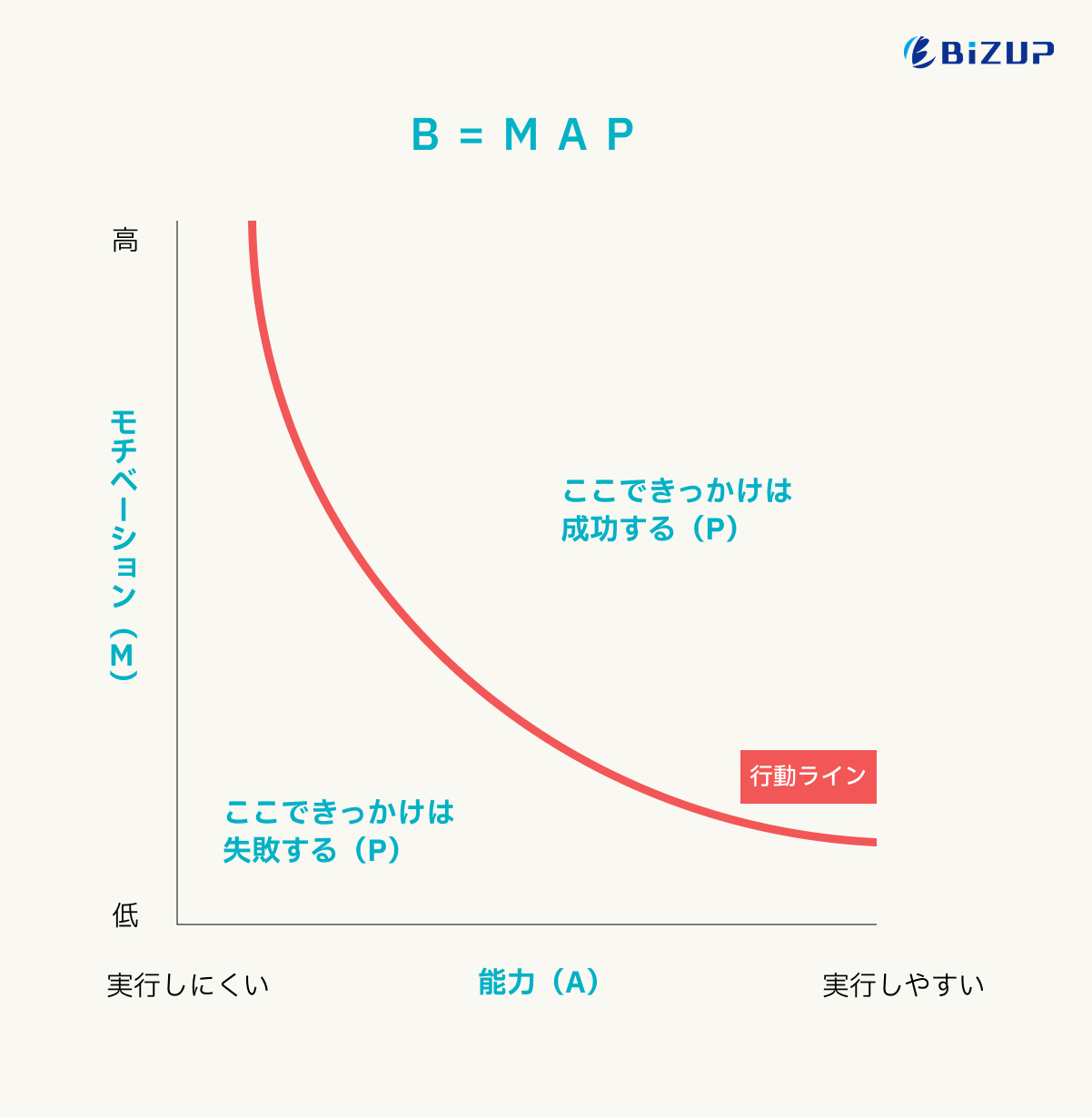

「行動ライン」を超えていれば、何らかのきっかけがあったときに、人は実際に行動に移す、ということです。

例えば、

きっかけ: スマホのロック画面にLINEの通知がポップアップ表示される。

行動: メッセージを読んで返信する。

解説: メッセージを読む・返すという行動は非常に簡単(能力が高い)です。たとえ面倒だと感じていても(モチベーションが低くても)、通知が来るとつい開いてしまいます。

行動を生む三要素「モチベーション・能力・きっかけ」

スタンフォード大学の行動科学者BJ・フォッグ博士は、

人が行動を起こすときには「モチベーション」「能力」「きっかけ」の3つが必要だと説いています。

つまり、どんなに意欲があっても実行が難しければ続かず、

どんなに簡単でも動機がなければ始められない。

この3要素のバランスが「続ける力」を支えています。

小さな一歩から始める行動設計

フォッグ理論では、モチベーションを上げる前に“行動を小さくする”ことが推奨されます。

たとえば、「読書を習慣にする」なら「1冊読む」ではなく「目次を開く」「1行読む」。

こうした“小さな成功”を繰り返すことで、行動のハードルが自然に下がり、

やがて意識せずとも実行できる状態に変わっていきます。

自然に続けられる環境をデザインする

人は意志が弱いのではなく、環境設計が足りないだけです。

通知をオフにする、学ぶ時間を固定する、机に本を開いたまま置いておく。

こうした物理的・心理的な環境調整が「続けられる人」を作ります。

モチベーションを環境に“預ける”ことが、持続の秘訣なのです。

良い習慣を作る実践法

成果を「見える化」して継続を楽しむ

行動が目に見える形になると、人は自然に続けたくなります。

日々の行動を記録する手帳やアプリを使うと、成長を実感しやすくなります。

特に「努力を点数化する」「達成日をカレンダーに記す」といった可視化は、

自己効力感(自分にはできるという感覚)を高める強力な方法です。

周囲の刺激で行動を強化する

モチベーションを高めるもう一つの鍵は“仲間の存在”です。

人は誰かと比較し、刺激を受けることで行動を続けやすくなります。

同じ目標を持つ人と進捗を共有したり、

グループ内で励まし合うことで、行動が習慣へと変わっていきます。

「自分をほめる」仕組みでやる気を維持

努力を続ける上で大切なのは「すぐに自分を認める」ことです。

完璧でなくても「今日もやれた」と口にするだけで、脳は快感を覚えます。

こうした即時の報酬設計は、継続を支える心理的燃料になります。

eラーニングで「続ける自分」を育てる

オンラインで学ぶ“本物のモチベーションアップ”

モチベーションアップの理論を実生活で活かすには、

知識だけでなく、実践的な「体験の場」が欠かせません。

人事政策研究所が監修する「モチベーションアップ」eラーニング講座では、

行動科学や習慣形成の基本を学びながら、自分の行動計画を具体化できます。

(※講座内容の詳細は公開できません)

講座で得られる3つの成長ステップ

- モチベーションの構造を理解する

- 習慣化の仕組みを設計する

- 続ける自分を育てる行動を実践する

この3段階を通じて、気持ちに頼らずに結果を出せる思考と行動の土台を築けます。

学びを日常に定着させるサポート環境

eラーニングの強みは、自分のペースで繰り返し学べること。

講座を受けるたびに「行動設計→実践→振り返り」のサイクルが定着し、

自然とモチベーションが維持できる状態へと導かれます。

まとめ

モチベーションを高めるとは、気合いや根性を増やすことではありません。

自分が動きやすいように行動を設計し、続けやすい環境を整えることです。

気持ちではなく、仕組みでやる気を支える——それが本物のモチベーションアップ。

まずは今日、「小さな一歩」を決めてみましょう。

それがあなたの“続ける力”を育てる第一歩になります。