オンライン診療に強くなる最新研修

コロナ禍をきっかけに広まったオンライン診療やオンライン服薬指導は、今では医療現場に定着しつつあります。調剤薬局やクリニックでも導入が進み、医療の提供方法が大きく変わってきました。一方で、現場では「制度が複雑で分かりづらい」「患者対応が難しい」といった不安の声も多く聞かれます。医師や薬剤師に加えて、事務スタッフや施設管理者にとっても、新しい対応が求められています。

こうした課題に対し、効果的なのがオンライン診療に特化した研修です。本記事では、現場が抱える問題点と、それを解決する研修の効果をご紹介します。

⇒ オンライン診療対応が不安な方は今すぐこちら┃e-JINZAI for medical welfare

目次

- 制度改正で変わる医療現場、対応できていますか?

- 現場スタッフが感じる不安と課題

- なぜ今、研修が必要なのか

- オンライン診療研修で得られる実務的メリット

- 厚労省のガイドラインに準拠した安心の研修内容

- まとめ

制度改正で変わる医療現場、対応できていますか?

コロナ禍をきっかけに広まったオンライン診療やオンライン服薬指導は、今では医療現場に定着しつつあります。調剤薬局やクリニックでも導入が進み、医療の提供方法が大きく変わってきました。

一方で、現場では「制度が複雑で分かりづらい」「患者対応が難しい」といった不安の声も多く聞かれます。医師や薬剤師に加えて、事務スタッフや施設管理者にとっても、新しい対応が求められています。こうした課題に対し、効果的なのがオンライン診療に特化した研修です。本記事では、現場が抱える問題点と、それを解決する研修の効果をご紹介します。

オンライン診療の拡大と制度の変化

かつては例外的な位置づけだったオンライン診療ですが、今では慢性疾患の定期管理や通院困難な患者への対応など、幅広いケースで導入されています。厚労省によると、2023年のオンライン診療件数は年間200万件を超え、今後もこの傾向は続くと見られています。このように制度が整備される一方で、現場の対応が追いついていないのが現状です。「使えそうだけど、使い方が分からない」「制度が変わったこと自体知らなかった」というケースも多く、現場の知識と制度の進化にギャップが生まれているのです。

調剤薬局にも求められる法令対応力

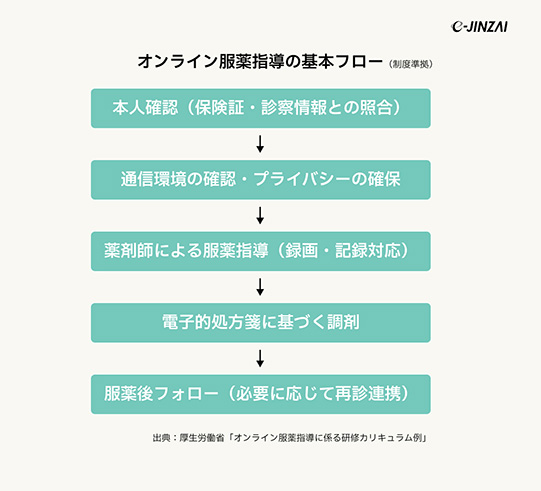

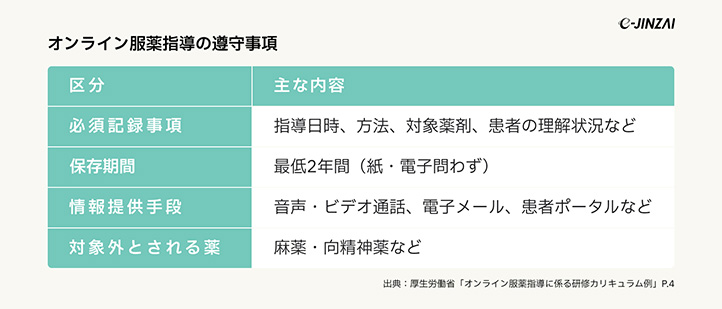

オンライン服薬指導では、薬剤師に本人確認や通信環境の確認、適切な説明と記録保存など、法令に基づく対応が求められます。対面とは異なるスキルが必要で、制度への理解が不十分だと業務リスクも高まります。薬局全体で共通認識を持つには、研修による基礎力の底上げが重要です。

現場スタッフが感じる不安と課題

オンライン診療は制度的に整備が進んでいますが、実際の現場ではスタッフごとに異なる不安や課題を抱えています。制度と実務のギャップが埋まらないまま導入が進んでいることが、混乱の一因となっています。

医療従事者が直面するオンライン対応の壁

医師や薬剤師にとって、オンラインでの診療や服薬指導は対面とは勝手が違います。患者の表情や反応が読み取りにくく、適切な説明ができているか不安を感じることも多いです。特に高齢者や初診の患者への対応には、より慎重なコミュニケーション力が求められます。

医療事務スタッフの業務負担と不明点

医療事務スタッフは、予約受付やシステム操作、レセプト処理など、オンライン診療に伴って業務が増加しています。制度の理解が不十分なまま対応を任されているケースもあり、判断に迷う場面やミスが起きやすい状況が続いています。

管理者が抱える教育と体制整備の悩み

施設の管理者は、スタッフ教育の機会確保や運用ルールの整備に頭を悩ませています。誰か一人が詳しいだけでは現場は回りません。スタッフ全体が一定レベルの知識とスキルを持つためには、個別対応ではなく、全体で学べる研修環境が必要です。

なぜ今、研修が必要なのか

制度が整備されているからといって、現場が自然に順応できるわけではありません。むしろ、制度の変化が速いからこそ、スタッフが常に最新の情報を把握し、それを実務に反映できる仕組みが必要です。そこで求められるのが、体系的に学べる「オンライン診療・服薬指導研修」です。

頻繁に変わる制度と現場のギャップ

オンライン診療に関する制度は、厚生労働省によって定期的に見直されています。2022年のガイドライン改正以降も、ICT環境の整備やセキュリティ要件、診療報酬の算定基準などに細かな調整が加えられています。こうした変更に都度対応していくには、個々の職員任せでは限界があります。医療の質と法的リスクの両面から考えても、組織として継続的な研修体制を持つことが不可欠です。

トラブルや行政指導を防ぐための備え

オンライン診療に関する制度を正しく理解していないと、記録不備や説明不足により行政指導やクレームにつながる恐れがあります。特に、録音・保存義務や報告手続きなどの見落としはリスクが高く、対応ミスが重大な結果を招くことも。研修で正確な知識を共有することが予防策となります。

オンライン診療研修で得られる実務的メリット

オンライン診療に対応するには、単に制度を知っているだけでは不十分です。実際の現場では、「どう患者と向き合うか」「何をどこまで説明すべきか」「どんなトラブルが起こりうるか」など、リアルな課題への対処力が求められます。

本研修では、そうした現場のリアルに即した知識とスキルを体系的に習得できます。制度の理解はもちろんのこと、オンラインならではの対応法やツールの活用方法、患者への配慮の仕方など、明日からすぐに使える内容を実務レベルで学べます。

現場で役立つスキルが明日から使える

研修は実務ベースで構成されており、単なる知識の詰め込みではありません。たとえば、以下のような状況に対応できるようになるカリキュラムが含まれています。

- 通信環境が不安定な患者への説明の工夫

- 繰り返し要点を伝える技術や、音声だけでも伝わる話し方を習得

- 高齢者やITに不慣れな患者への案内

- シンプルな言葉選びと丁寧な操作サポートの実践

- オンラインでの副作用確認のチェック方法

- 質問項目の工夫や言葉のかけ方、患者の反応を引き出す会話術

これらは実際の現場で薬剤師や医師が直面する課題ばかりです。ケーススタディやロールプレイングを交えながら、現場力を強化していきます。

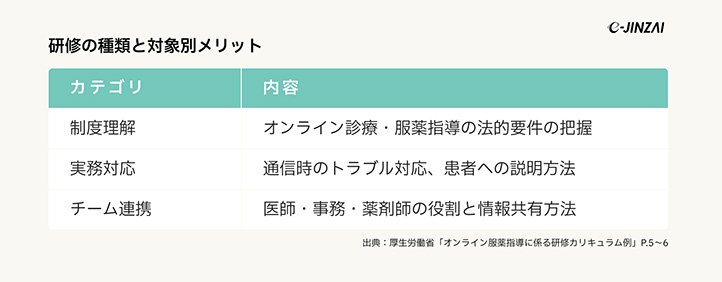

薬剤師・医療事務・管理者それぞれの学び

本研修は職種別の役割を踏まえた内容設計になっています。たとえば、薬剤師にはオンライン服薬指導に必要な説明力や患者応対力、医療事務にはオンライン診療対応の受付〜レセプト処理までの業務フローが詳しく解説されます。管理者向けには、以下のようなポイントが盛り込まれています。

- オンライン診療導入における施設内ルールの整備

- 機材やネット環境の基準を満たすためのチェックリスト

- 教育体制の構築とスタッフの進捗管理方法

職種ごとに「自分の立場で何が求められているのか」が明確になるため、施設全体としての組織力が強化されていきます。

患者満足度とクレーム低減への効果

正しい対応ができることは、患者の安心感にも直結します。特に高齢者や初めてオンライン診療を受ける患者にとって、丁寧な説明や適切なフォローは非常に大きな価値です。また、制度に沿って適切に記録・報告がなされることで、後からのトラブルや誤解も防げます。研修を受けたスタッフが対応した場合、以下のような声が実際に寄せられています。

- 「説明が分かりやすく、初めてでも安心して利用できた」

- 「診療中にこちらの不安をきちんと聞いてくれて助かった」

- 「電話や画面での対応も丁寧で、病院に行く時間が減って助かった」

このように、患者の満足度が高まることで、リピーターの増加や評判の向上にもつながっていきます。

厚労省のガイドラインに準拠した安心の研修内容

本研修の設計ベースとなっているのは、厚生労働省が公表している最新のオンライン診療・服薬指導ガイドラインです。そのため、研修内容が制度的に裏付けられており、安心して実務に反映することができます。たとえば、研修内で解説されるポイントには以下が含まれます。

- オンライン診療・服薬指導に必要な法的要件(録画・本人確認など)

- 診療報酬の算定要件と記録保管の方法

- 適切なコミュニケーションと患者対応例

- 緊急対応が必要なケースの判断基準

これにより、「自分たちのやり方が本当に正しいのか?」という不安を払拭し、現場の実務レベルでの自信につながります。さらに、制度改定のたびに情報をアップデートできる仕組み(最新資料の配布や追加研修)も用意されているため、長期的に役立つ内容となっています。

まとめ

オンライン診療と服薬指導は、医療現場の新たなスタンダードになりつつあります。しかし、正しい知識と実践スキルがなければ、制度違反や患者トラブルのリスクを抱えることにもなりかねません。本研修は、厚生労働省の最新ガイドラインに準拠しており、薬剤師や医療事務、管理者がそれぞれの立場で必要な知識と実務スキルを習得できます。

個々の能力だけでなく、施設全体の対応力を高められるのが大きな特長です。現場の安全性と効率を両立し、患者からの信頼を獲得するためにも、オンライン診療に特化した研修を今こそ導入すべきです。

現場に直結する実務研修のご案内

オンライン診療や服薬指導の対応に不安を感じていませんか?ビズアップ総研の研修では、厚生労働省のガイドラインに基づき、制度の要点から実践的な対応力までをしっかり学べます。薬剤師、医療事務、管理者など、職種ごとに必要なスキルを明確にし、現場での連携やトラブル防止にもつながる内容です。明日からの業務に役立つ知識を、ぜひこの機会に身につけてください。

2週間無料お試しはこちら