ペイハラとは?医療・介護現場を守るために知っておきたい基礎知識

ペイシェントハラスメント(patient = 患者)、通称「ペイハラ」とは、患者やその家族が医療・介護の従事者に対して暴言・暴力・理不尽な要求などの迷惑行為を行うことを指します。これは「カスタマーハラスメント」の医療版とも言われており、深刻な人権侵害や労働環境の悪化につながっています。

ペイハラについては、今年1月に日本医師会が相談窓口を設置するなど、医療関係者の間では問題視されてきた内容でしたが、今月に入り、ある芸能人の病院内での暴力行為が大きく報道されたことから、一般の人々にもペイハラの注目度が高まっています。この記事では、ペイハラの事例や対策について具体的に紹介していきます。

⇒ トラブルが大きくなる前に。患者クレーム対応講座 | e-JINZAI for medical welfare

目次

- 医療現場におけるペイハラとは

- 医療現場で起こるペイハラの具体的な事例

- 介護現場におけるペイハラとは

- 介護現場で起こるペイハラの例

- ペイハラが起きる背景とは

- ペイハラに対する現場での対処法

- 組織として行うべきペイハラ対策

- 厚生労働省による支援とガイドライン

- ペイハラ対策の第一歩は「無視しない」こと

医療現場におけるペイハラとは

医療現場では、診察や処置への不満から患者や家族が過激な行動に出るケースが目立ちます。待ち時間の長さや説明不足を理由に暴言を吐く、怒鳴る、物を投げるといった身体的・精神的な攻撃が挙げられます。また、看護師や事務職員に対するセクハラや、SNS・口コミサイトへの誹謗中傷、院外での待ち伏せといった行為も深刻化しています。こうした行動は、現場の医療従事者の心身をむしばみ、離職や医療の質の低下につながる恐れがあります。

医療現場で起こるペイハラの具体的な事例

暴言・暴力による威圧行為

診察の順番を巡って「まだかよ!こっちは忙しいんだよ!」と怒鳴り、受付カウンターを叩いたり椅子を蹴飛ばしたりするケースがあります。中には、診療の内容に不満を持ち、医師に対して「訴えてやる」「資格剥奪してやる」などと脅迫的な発言をする患者もいます。

セクハラ・身体接触

診察室内で、看護師や女性スタッフに対して「君みたいな可愛い子が注射してくれるなら何度でも来たいよ」といった不適切な発言を繰り返したり、手を握る、腰に手をまわすといった意図的な身体接触を図るケースも報告されています。

無理な要求・謝罪の強要

医療ミスでもないのに「誠意を見せろ」「責任者を連れてこい」と土下座や謝罪を求める事例もあります。スタッフが謝罪してもなお繰り返し責任を追及され、通常業務が妨げられることも少なくありません。

SNSや口コミサイトでの誹謗中傷

診察対応に不満を抱いた患者が、病院名やスタッフの実名を挙げて「対応が最悪だった」「◯◯という医者は人間性に問題がある」といった誹謗中傷をSNSや口コミサイトに投稿するケースが増えています。こうした投稿は拡散力が高く、病院の信頼を一気に損ねてしまうリスクがあります。

医療従事者へのストーカー行為

特定のスタッフに執着し、病院の出入口で待ち伏せしたり、勤務後に後をつけたりするストーカー行為も確認されています。自宅付近に現れる、手紙を送りつけるといった執拗な接触は、医療従事者の恐怖感を強くし、心身の不調を引き起こす原因となります。

介護現場におけるペイハラとは

介護現場では、利用者本人やその家族からの暴言・暴力、過剰な要求が多く見られます。介護職員が近距離で身体に触れる機会が多い分、セクシャルハラスメントも発生しやすい傾向にあります。さらに、認知症や精神疾患を持つ利用者の場合、その症状がペイハラと区別しづらく、職員が我慢してしまうことも問題です。「介護職員は何でもしてくれるべき」という誤解から生じる過剰な依存や命令口調は、職場の空気を悪化させ、離職の原因にもなっています。

介護現場で起こるペイハラの例

介護の現場では、入居者やその家族による暴言やセクハラ、物を投げつけるといった行為が多く報告されています。特に認知症のある高齢者との接触が多い現場では、「仕方がない」とあきらめてしまう風潮もありますが、それによって職員の疲弊が深刻化しています。

暴力・暴言による威圧的な接し方

利用者が介助中に介護職員の手を叩く、杖で殴ろうとする、物を投げつけるといった身体的暴力が報告されています。さらに、「お前なんか辞めてしまえ」「こんなやり方も知らないのか」など、人格を否定する暴言が日常的に繰り返されるケースもあります。

セクシャルハラスメント

入浴介助や着替えの際に、職員の体を必要以上に触ったり、「若い子がいい」「触られるとドキドキする」といった性的な発言をする利用者もいます。高齢の利用者であっても、繰り返されると職員に強い不快感とストレスを与え、業務への支障や離職につながる恐れがあります。

家族からの過度な要求やクレーム

利用者本人ではなく、その家族から「もっと丁寧に対応しろ」「特別に配慮しろ」などと一方的な要求を突きつけられることがあります。職員の対応にわずかなミスがあると、「介護がなっていない」「責任者を出せ」と執拗に責め立てられるケースもあり、現場に大きなプレッシャーがかかります。

ペイハラが起きる背景とは

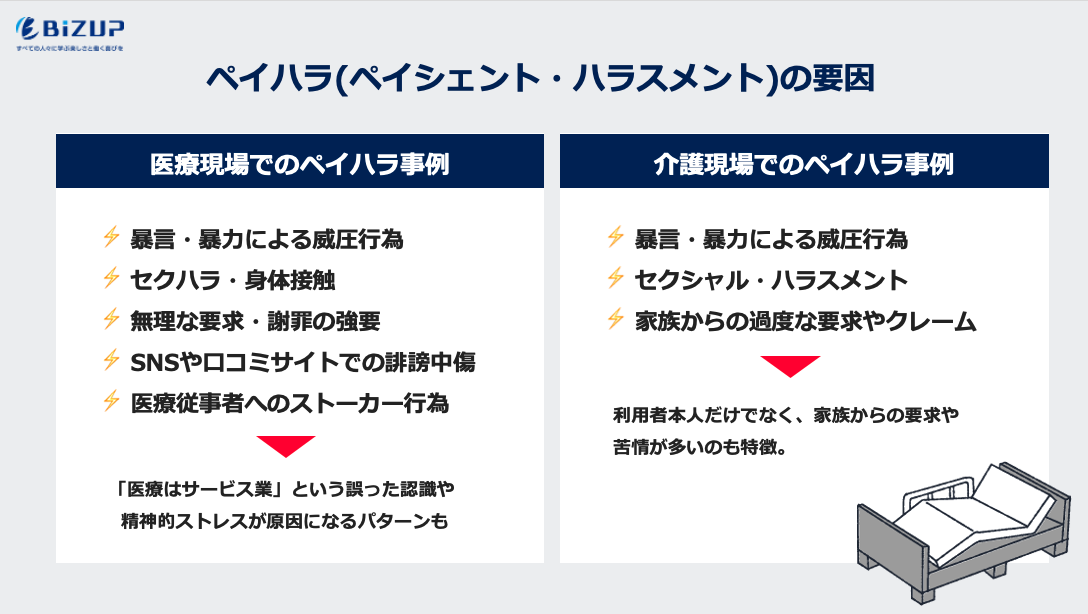

ここまで挙げたペイハラの主な要因をまとめると、以下のようになります。

ここからは、ペイハラが起きる背景や対策について紹介していきます。

患者側の要因

ペイハラの背景には、患者本人やその家族が抱える不安や不満、誤解された医療観など、さまざまな心理的要因があります。体調の悪さやストレスによって感情のコントロールが難しくなり、攻撃的な言動に至ることも少なくありません。

- 「医療はサービス業」という誤った認識

- 結果に対する過剰な期待と不満

- 精神的ストレスや人格的な問題

こうした要因が重なることで、過激な言動に至ることがあります。

病院側・施設側の要因

病院やクリニック側の対応も、患者の不満を引き起こす要因になりえます。特に説明の不足や対応の冷たさ、業務の忙しさによる配慮の欠如は、患者にとって不信感や敵意の引き金となる場合があります。

- 長い待ち時間や説明不足

- スタッフの言葉遣いや態度が高圧的

- 情報共有の不徹底による認識のズレ

一方で、病院側に落ち度がない場合でもペイハラは発生します。だからこそ、組織としての対応方針や職員のメンタルサポート体制が重要になります。

ペイハラに対する現場での対処法

複数人で冷静に対応する

ひとりで対応するとリスクが高まります。認識違いを防ぐ意味でも、できるだけチームで対応する体制を整えることが重要です。

第三者がいることで、相手の言動を記録・証言できる点でも心強く、職員の心理的負担も軽減されます。

話を最後まで聞き、感情的に反応しない

相手の主張が理不尽でも、まずはしっかりと耳を傾けましょう。否定や遮断は事態を悪化させます。

聞く姿勢を見せることで相手の感情が落ち着くケースもあり、対話の糸口が見えてくることがあります。

不当な要求は毅然と拒否する

誠実に対応しつつも、無理な要求には「できません」とはっきり伝える勇気が必要です。曖昧な態度は要求のエスカレートを招きます。

拒否するときも丁寧かつ冷静に、組織の方針に基づいた説明を加えると納得感が得られやすくなります。

時間や場所を変える

院内の別室に案内する、または一度対応を保留し時間を空けるなどして、冷静な話し合いに持ち込む工夫も有効です。

パブリックな空間よりも落ち着いた場所に移ることで、他の患者への影響を最小限に抑える効果もあります。

外部機関に相談する

暴力や脅迫などの重大事案では、速やかに警察や弁護士など専門機関への相談も必要です。証拠として映像や録音データの保存も忘れずに行いましょう。

迷惑行為が常習化している場合や、職員の身の安全が脅かされるケースでは、法的措置を前提とした対応が求められます。

組織として行うべきペイハラ対策

方針の明文化と周知

「ハラスメントは許さない」というメッセージを、院内掲示やパンフレットで明確に示しましょう。患者や家族にも理解を求める必要があります。

定期的に内容を見直し、外来受付や待合スペースなど、目に付きやすい場所で周知することが効果的です。

対応マニュアルの整備

想定される場面に応じたマニュアルを作成し、全職員で共有・訓練しておくことが大切です。

「こう言われたら、こう対応する」といった具体的なフローを示すことで、現場での混乱を減らせます。

教育と研修の実施

新入職員だけでなく、ベテランも定期的に研修を受け、対応力を磨くことが求められます。実際の事例を取り上げた研修は特に有効です。

ペイハラを正しく認識し、チームとして連携しながら対処する力を養うことが、安心できる医療環境づくりにつながります。

メンタルケア体制の構築

相談窓口の設置やカウンセリングの導入など、職員の心のケアにも目を向けましょう。「ひとりで抱え込まない」ことが重要です。

定期的なストレスチェックや、上司との1on1面談などを取り入れ、早期のサポートにつなげる仕組みを整えることも有効です。

厚生労働省による支援とガイドライン

厚生労働省は医療・介護現場でのハラスメントに対する対策として、具体的な指針や事例集を発信しています。特に介護施設向けには、現場で役立つマニュアルや教育資料が無料で提供されています。

<参考>

・医療従事者の勤務環境の改善に関するページ

・介護現場のハラスメント対策マニュアル

ペイハラ対策の第一歩は「無視しない」こと

ペイハラは、医療や介護という公共性の高い職場で働く人々の尊厳を脅かす深刻な問題です。組織として「ハラスメントは許さない」という姿勢を明確に持ち、職場全体で対応できる体制を整えることが、現場を守る第一歩となります。

医療や介護の質を高め、働く人の安心を守るためにも、今こそ本格的な対策を講じていく必要があります。

患者クレーム対応講座

医療現場でのクレーム対応で一番やってはいけないことはクレーム対応を「放置する」ことです。よくあることして放っておくと患者の怒りは増大し、ペイハラや警察沙汰にも繋がりかねません。ビズアップ総研の「患者クレーム対応講座」では、医療業界に特化したクレーム対応、マニュアルの策定方法や望ましいコミュニケーションの取り方等を紹介します。適切なクレーム対応を学び、患者だけでなく従業員にも優しい病院づくりを心がけましょう。

2週間無料お試しはこちら