患者満足度が低いクリニックの共通点

「患者のために最善を尽くしている」と胸を張れるクリニックであっても、患者からのクレームや不満がゼロになることはありません。なぜなら、医療従事者が意識していない些細な言動が、患者には「冷たい対応」「機械的な印象」と受け取られてしまうことがあるからです。

特に今の時代、クリニック選びの基準は「医師の腕前」だけではありません。「受付の対応が丁寧だった」「説明が分かりやすく安心した」といった“患者目線のサービス”が重視されるようになっています。

しかし、日々の診療で忙しい現場において、接遇や患者サービスまで手が回らないのが実情ではないでしょうか?現場の課題を抱えながらも「何から手を付けていいのか分からない」と感じている医師や人事担当者の方に向けて、今回は「患者目線のクリニック」づくりを支援する実践的な研修についてご紹介します。

⇒ 患者満足向上研修の詳細はこちら┃e-JINZAI for medical welfare

目次

- なぜ今「患者満足」がクリニック経営の鍵なのか

- 患者満足とは何か?医療者とのギャップを知る

- 接遇を変えるにはどうしたらいいのか?

- 当社の医療実務研修で解決できる理由

- 研修を導入することで得られる4つのメリット

- まずは無料相談から始めませんか?

- まとめ

なぜ今「患者満足」がクリニック経営の鍵なのか

かつて医療機関は「治療の質」さえ良ければ評価される時代がありました。しかし現在では、患者が医療を受ける際に重視するのは、技術だけではありません。「話をしっかり聞いてもらえた」「スタッフの対応が丁寧だった」といった、“安心感”や“信頼感”を得られたかどうかが満足度に大きく影響します。SNSや口コミの普及により、患者の体験は広く共有されるようになりました。ひとつの不満がクリニックの評判に直結する時代では、患者満足度の高さこそが、新患獲得やリピートにつながる最重要ファクターと言えるのです。

医療の質だけでは患者は満足しない

どれだけ優れた医療技術を提供しても、「受付で冷たい対応をされた」「質問しづらい雰囲気だった」と感じさせてしまえば、患者の満足度は大きく下がります。治療の成否に関係なく、対応の印象だけで通院をやめてしまう患者も少なくありません。医療従事者にとって日常である医療行為も、患者にとっては非日常です。だからこそ、対応の一つひとつに「不安を和らげる配慮」が求められるのです。

悪い印象はあっという間に広がる

「感じが悪かった」「説明が一方的だった」といった小さな不満が、インターネットのレビューやSNSで共有されると、地域の評判に悪影響を及ぼします。特に医療機関は信頼が第一。ひとつのクレームが新規患者の来院を妨げることさえあります。逆に、丁寧な接遇や親身な説明は「信頼できるクリニック」として評価され、紹介やリピートにつながります。こうした患者の“体験価値”こそが、現代医療における競争力です。

患者満足とは何か?医療者とのギャップを知る

「患者に寄り添っているつもりでも、なぜかクレームが減らない」と悩んでいる医療機関は少なくありません。それは、医療者が考える“良い対応”と、患者が感じる“満足の基準”にズレがあるからです。たとえば、「短時間で効率よく診る」ことが良いと思っていても、患者には「忙しそうで話を聞いてもらえなかった」と受け取られることがあります。このギャップを認識し、患者視点の接遇にシフトすることが、患者満足を高める第一歩となります。

━ 患者満足度の高い・低い項目 ━

厚生労働省の調査によると、患者が満足しやすいポイントと不満を感じやすいポイントは以下のとおりです。

| 高い評価を得た要素 | 満足度が低かった要素 | |

|---|---|---|

| 入院患者 | 医師、看護師、薬剤師、治療全般、病院の環境・生活環境 | 食事の内容、音による睡眠妨害、病室やトイレの清潔感 |

| 外来患者 | 医師、看護師、職員の応対、施設環境 | 長い待ち時間、売店や食堂の不足 |

出典:厚生労働省『病院における患者満足度向上への取り組み』

この結果からも、医療技術だけでなく、人的対応や環境の快適さが満足度に大きな影響を与えることが分かります。

患者は不安を抱えてクリニックに来る

クリニックに来る患者の多くは、体の不調だけでなく、心理的な不安も抱えています。「どんな診断がされるのか」「待ち時間は長いのか」「医師は話を聞いてくれるのか」といった多くの疑問と緊張の中で来院しているのです。このような患者に対して、医療者が日常の感覚で接してしまうと、無意識に相手を突き放すような印象を与えてしまうことがあります。患者満足を高めるには、この心理状態を理解し、共感と安心感を与える対応が求められます。

満足度は「態度」より「配慮」で決まる

多くの接遇ミスは、悪意や態度の悪さではなく、“配慮の欠如”によって起こります。「高齢の患者には話をゆっくり」「説明は簡潔に丁寧に」「わからなさそうなら確認する」など、状況に応じた気配りが、患者満足度を大きく左右します。言葉遣いを丁寧にするだけでは不十分です。患者の立場に立って、「どうすれば安心してもらえるか」を常に意識することが、本当の意味での“満足”につながるのです。

接遇を変えるにはどうしたらいいのか?

多くのクリニックでは、患者満足の向上に取り組みたいと思っていても、「どこから手を付けていいのか分からない」「研修する時間が取れない」といった壁があります。また、ベテランスタッフと新人の対応にばらつきが出たり、独自のOJTでは限界があることも現場の悩みです。こうした問題を解決するためには、医療現場に特化した体系的な接遇研修を導入し、スタッフ全員で共通の意識と対応力を身につけることが不可欠です。

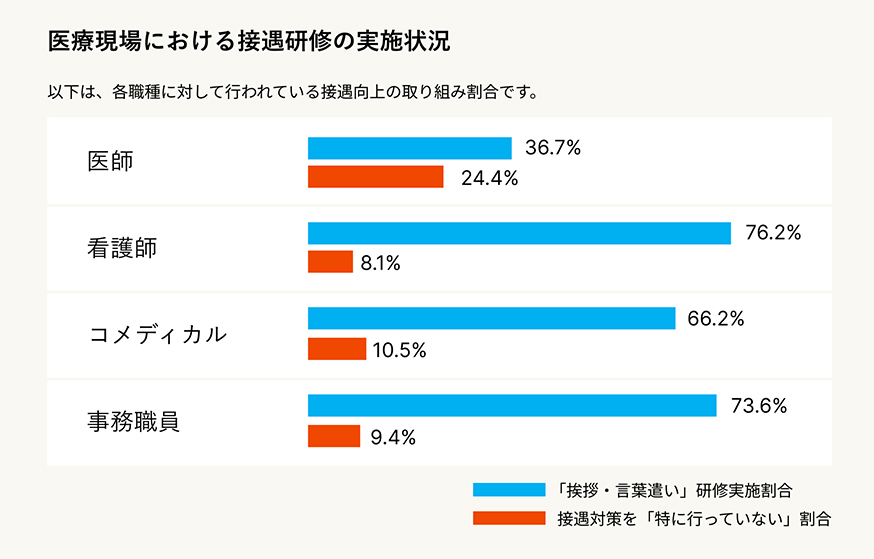

出典:厚生労働省『病院における患者満足度向上への取り組み』

研修で“意識”と“行動”が変わる

当社の研修では、ただ接客マナーを教えるのではなく、患者の心理を理解する力を育てることを重視しています。座学だけでなく、ロールプレイやケーススタディを通して、「現場で本当に使える対応力」を養います。受講者からは「考え方が変わった」「チームの連携が良くなった」という声が多く寄せられており、単なる知識の習得ではなく、行動に変化をもたらす実践的な内容が評価されています。

当社の医療実務研修で解決できる理由

患者満足を高めたいと願う医療機関にとって、単なるマナー研修や社内OJTでは限界があります。なぜなら、接遇力とは表面的な言葉遣いや立ち居振る舞いではなく、「患者の不安に共感し、安心を与える力」だからです。そのためには、医療現場特有の心理や行動を理解したうえで設計された実践的な研修が必要です。

当社が提供する医療実務研修は、病院・診療所などの実際の現場課題を反映し、受講者が現場で即実践できることをゴールとしています。接遇だけにとどまらず、患者満足を生む行動変容を促す内容が特徴です。

患者心理に基づいた実践型カリキュラム

患者はどんなときに満足し、どんなときに不満を感じるのか。その答えは「丁寧な対応」や「マナーの良さ」だけでは不十分です。研修では、患者が抱える不安や疑問、診療前後の心理変化を理解したうえで、「そのとき、どう対応すればいいか」をケーススタディを通じて学びます。

たとえば、「不安そうな表情の患者に声をかけるタイミング」「高齢者への説明時の目線やトーン」「診察中に患者が質問しづらくならない工夫」など、実際の場面に即した指導を行います。これにより、受講者はマニュアルに頼らず、“自分で考えて配慮できる”接遇力を身につけます。

クリニック全体で意識統一ができる

研修は医師・受付・看護師など職種を問わず実施できるため、院内での接遇レベルを統一することが可能です。これにより、患者は「誰に対応されても感じが良い」「安心して任せられる」といった一貫した体験を得ることができ、自然と満足度が向上します。

また、スタッフ間で「どう対応するべきか」の共通言語が生まれ、チームワークやコミュニケーションの質も向上します。患者との関係性だけでなく、スタッフ同士の連携や雰囲気の改善にも効果がある点が、当社研修の強みです。

研修を導入することで得られる4つのメリット

当社の医療実務研修を導入することで、患者満足だけでなく、クリニック経営に直結する多くの効果が期待できます。

まず1つ目は、患者満足度の向上によるリピート・紹介の増加です。対応が丁寧なクリニックは「安心して通える」と感じられ、患者が自然と定着します。

2つ目は、クレームやトラブルの減少です。患者の不安に気づき、先回りして対応できるようになることで、問題の芽を早期に摘むことができます。

3つ目は、スタッフのストレス軽減と離職防止です。対応に自信が持てるようになることで、余計な緊張や対人ストレスが減り、働きやすさが向上します。

そして4つ目は、クリニックの評判向上と競争力強化です。口コミサイトやGoogleレビューで「対応が親切だった」と評価されれば、新規患者の獲得にも大きく貢献します。今やサービスの質が、選ばれるクリニックかどうかを左右しているのです。

出典:厚生労働省『病院における患者満足度向上への取り組み』

まずは無料相談から始めませんか?

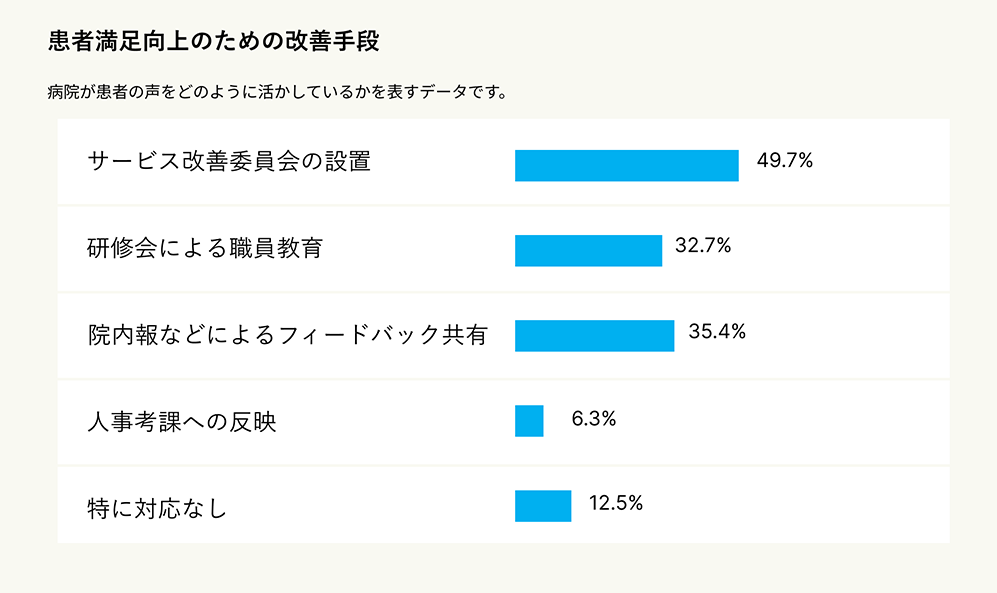

━ 患者の声をどう収集しているか? ━

多くの病院では意見箱やアンケートで患者の声を集めていますが、その頻度や活用方法には差があります。

| 方法 | 実施率 | 主な頻度 |

|---|---|---|

| 意見箱の設置 | 77.2% | 月1〜2回 |

| アンケート調査 | 54.7% | 年1〜2回 |

出典:厚生労働省『病院における患者満足度向上への取り組み』

このように、声は集められているものの、具体的な改善策への落とし込みは限定的です。

「研修を導入したいけれど、時間やコスト、効果が見合うか不安」というお声をよくいただきます。当社では、まずは無料相談・ヒアリングを通じて、貴院の現状や課題を丁寧に伺い、最適な研修プランをご提案しております。研修の内容や進行方法、対象スタッフ、スケジュールの調整など、詳細まで分かりやすくご説明しますので、「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も歓迎です。

現場の声を拾い、医療現場のリアルを知る講師が担当するため、形式的な研修ではなく、「自院の現場に合った、成果が出る研修」をご提供できます。まずは一歩踏み出し、患者満足度の向上に取り組んでみませんか?

まとめ

これからのクリニック経営では、「治す」だけでなく、「選ばれる」ための取り組みが不可欠です。その中でも、患者満足の向上は非常に大きな役割を果たします。丁寧で心ある対応が患者の信頼を生み、その積み重ねがリピートや紹介、ひいては地域での評判へとつながっていきます。

しかし、現場が忙しい中で対応力を高めるには、属人的な教育や自己流の接遇では限界があります。だからこそ、組織として統一的に学び、実践できる研修が求められます。

当社の医療実務研修は、表面的なマナー指導ではなく、患者の心理を理解し、それに基づいた行動を習慣化することを目的としています。スタッフ全員が「患者満足とは何か」を理解し、日々の業務に落とし込むことで、クリニック全体の質が自然と底上げされていきます。

患者から「ここに来てよかった」と思ってもらえるクリニックをつくるために、今こそ、接遇のプロとしての一歩を踏み出してみませんか?

患者満足を高める接遇研修

忙しい現場でもすぐに実践できる「患者満足向上のための接遇研修」をご用意しています。医師・看護師・受付など全職種に対応し、患者の不安を和らげる対応力と、チーム全体での意識統一を目指します。研修は実践重視の内容で、ロールプレイやケースワークを通じて、現場ですぐに活かせる行動変容を促します。

2週間無料お試しはこちら